港区史「図説港区の歴史」

約40年ぶりに再編纂された港区史「図説港区の歴史」が2020年12月に刊行されました。

ウォーターフロントと震災後のまちづくりの二節を執筆担当しました。

お手元に取って、ご覧いただけると幸いです。

Published on January 8, 2021

Interview with Mis.Aatra Satu, Port of Helsinki

May 25, 2020, Port of Helsinki Authority, interview time 15: 00-17: 00

Mis. Aatra Satu

1. The basic outline of Helsinki Port.

Helsinki consists of four piers, one on each bank in each of the two harbors south and west, and fifth piers, the newly established Vuosaari on the east side of Helsinki.

The West Harbor was positioned as a backyard for urban areas and was a wharf dedicated to logistics, but due to the intensive relocation of Vuosaari to a container wharf, most of it remained as a city development site, leaving cargo and a passenger ship wharf.

In addition, it has been a long time since South port forms a market area on the north side and functions as a cruise ship pier on the south side.

2. The composition of the entire Baltic Sea and the position of Port of Helsinki.

What was noticeable was that the hub port of the Baltic trading area is the Port of Rotterdam, the Netherlands, and all cargo coming to Helsinki Port will be delivered once to Rotterdam.

This is a big difference with respect to Japan having to configure all trading functions in one port as an independent island nation. In short, it means that the entire Baltic Sea constitutes one port trading function. The Baltic Sea itself is one port.

On top of that, most of Finland's goods are said to come through this Port of Helsinki. This is because of the population of 5.5 million, about 5 million are concentrated in the southern third of Finland. The low temperatures in Northern Europe make this possible. Therefore, the Gulf of Bosnia is hardly expected to function as a trade route. The routes are concentrated in the Baltic Sea and the Gulf of Finland.

3. The gap between the geographical and institutional connections of the routes connecting the ports of the Baltic countries.

This is due to the fact that Russia's St. Petersburg and British ports, which are incorporated as a trading network that geographically surrounds the Baltic Sea, are outside the Schengen Agreement. Customs and import / export friction does not occur with other port traffic, but outside Schengen it seems that individual agreements with the EU as a whole have minimized that friction. Specifically, countries such as Britain, Norway and Russia.

By the way, the balance of export and import at the port of Helsinki was about 5.5: 4.5, and it was important to keep this balance. The second largest export was design products, which accounted for 20% of all exports. There are 25,000 workers in the Helsinki port.

4. The historical transition of the port since the Engel era.

In the 15th century, Helsinki was located far north of the present and the harbor was there, but when the Helsinki was constructed at the present location around 1860, the South Harbor was formed together with the city plan in front of the Helsinki cathedral.

After that, West Harbor was built as a backyard in around 1932. It was explained that the container wharf function was born here from the 1970s in the same way as cities around the world.

There are two major breakthroughs in the port of Helsinki, one is the return of migrant workers to Sweden in the postwar period on weekends, and the other is the increase in the flow of people due to migrant labor and acceptance since the independence of Estonia in the 1990s.

This was the reason why the Helsinki port specialized in people flow rather than logistics, and the principles that worked in these two cases were exactly the same.

Then, with the move to Vuosaari, nearly 90% of it was converted into residential land. The land is owned by the city of Helsinki, and the Port Authority only rents it, so it seems that the same wharf can't be put out anywhere other than the port site. It seems that the upper-level city planning ,department of Helsinki city, will decide the restricted zone. It was also said that Katajanokka on the opposite bank of the South Harbor was gradually being cut down to the coastal area by residential areas as well.

The main reason for this is the small population. Helsinki has a current population of 600,000, and even the county of Uusimaa and southern Finland is 5 million, so there is at most two ordinance-designated cities in Japan. Therefore, it is not necessary to have a large logistics base such as a container wharf in the immediate vicinity of the city. For that reason, the Port of Helsinki has a history of prioritizing the target of people flow over logistics.

This is an important point, and is a major difference from the “portal grasp model matrix” found in and around Tokyo Port. Perhaps a different urban model could be extracted from the urban port centered on the pedestrian flow, and there is a possibility of finding a blue infrastructure with a method different from the conclusions so far.

On top of that, Satu herself said that the development of the current West Harbor was not a good plan because it would be divided because a housing complex was created between the cargo pier and the highway for land transportation. . As a living environment, it would certainly be an obstacle for human-scale communities if huge trucks pass through the housing complex.

5. The effects of winter sea surface freezes.

This was expected to be a phenomenon peculiar to a frozen port, but icebreakers, tugs, etc. open the route as in summer, so there is no effect of freezing in winter. It seems that the passengers are out of service, but some passenger ships have stopped operating in the winter, so it was said that the number of people entering and leaving during the winter will be reduced accordingly. Apparently there was not also an energy plant in Vuosaari to heat the sea.

6. The future port plans and the vision of the entire Helsinki port.

Have a plan view of the future plans for five quays in West Harbor, South Harbor and Vuosaari.

South Harbor will become a three-dimensional wharf in the future, with a cargo function below and a design museum above. On the other side of the bay, Katajanokka will open an office and the current terminal functions will be displayed next to it. Although not included in the five, the quay of Kalasatama on the north side of the wharf has already formed an apartment complex as an urban development.

Similarly, the north side of the passenger terminal of West Harbor will be a residential area, but there seems to be a new landfill.

Vuosaari is planned to add another container wharf, which seems to be considered in combination with the shipping routes of the sea. This story was interesting because the relationship between ship channel construction and landfilling cannot be separated. It is also possible to trace the history of these landfills from maps of the entire Finnish coastline and their depths.

As a total of such individual plans, Port of Helsinki was intended to promote logistics and people flow over a wider area. I interpret it as saying that it means nothing more than the increasing importance of port functions as an urban structure.

Especially, when these apartments are completed, the city of Helsinki will have a population of more than 1 million in the future. Then, the wharf use and port functions that were created due to the compact city that has been used so far will not stand up as the city grows larger, and if left alone, it will have to switch to a global port methodology.

However, I felt that the Helsinki port could be an interesting model case if the expansion of the city by a compact port could be achieved in a different way.

Summary

A different city image from the one seen from the logistics warehouse may be seen from the harbor specialized in human flow. To do so, I have to know whether there are no warehouses in the harbors of people or if we can find something in some warehouse.

To confirm this, I think that it would be necessary to examine the original layout of the brick warehouses in Weat Harbor and the transition of their renovation.

The history of the shipyard is also a concern.

2020年5月25日、ヘルシンキ港湾局、15:00-17:00

ヘルシンキ港湾局のテクニカル部門のマネージャーであるAatra Satuさんがpptのデータを用意してくれていた。それを見ながらまずは

1、ヘルシンキ港の基本的な概要を聞く。

ヘルシンキにはsouthとwestの二つのハーバーにそれぞれ両岸に一つずつの4つの埠頭と、ヘルシンキ市外の東側に新設されたVuosaariを含む5つの埠頭で構成される。west portは市街地のバックヤード的な位置付けで物流専用の埠頭であったが、Vuosaariのコンテナ専用埠頭への集約的移設によって、カーゴと客船埠頭を残して大半が都市開発用地となった。また、South portは北側はマーケットの領域を形成し、南側は客船埠頭として機能しているのは昔からである。次に、

2、バルト海全体の構成とヘルシンキ港の位置付けを聞く。

目から鱗だったのは、バルト海交易圏のハブ港はオランダ・ロッテルダム港であり、ヘルシンキ港に来る貨物は全て一度ロッテルダムに来てから配貨されるという点である。これは、日本が独立した島国として全ての交易機能を一つの港の中で構成しなければならないことに対して大きな相違点である。要するに、バルト海全体で一つの港湾交易機能を構成しているということである。バルト海そのものが一つの港であるのだ。これはインタビューしてみないと思い付けないアイデアである。その上で、フィンランドの大半の物資はこのヘルシンキ港を通じてもたらされるという。それは550万人の人口のうち500万人ほどがフィンランドの南三分の一くらいの領域に人口が集中しているためだ。北欧の気温の低さがそうさせる。そのため、ボスニア湾はほとんど交易路としての機能は期待されていない。バルト海とフィンランド湾に航路は集中している。次の話題は

3、バルト海の各国の港をつなぐ航路の地理的な接続と制度的な接続のズレについて聞く。

これは、バルト海を地理的に包囲する交易網としては取り込まれるロシアのサンクトペテルブルグやイギリスの港などが制度上はシェンゲン協定の外にあるために生まれる。税関や輸出入の摩擦がそれ以外との港の行き来では起こらないが、シェンゲンの外ではそれぞれ個別の協定がEU全体と結ばれていることでその摩擦を出来るだけ小さくしているようである。具体的には、イギリス、ノルウェー、ロシアといった国々である。因みに、ヘルシンキ港の輸出入のバランスは5.5:4.5程度であり、このバランスを取るのが大切とのことであった。そして輸出の第二位はやはりデザインプロダクトで輸出全体の20%を占めていた。ヘルシンキ港には25,000人の労働者が働いている。この三点でヘルシンキ港の大枠は抑えたので詳細に入る。次は

4、エンゲルの時代からの港の歴史的変遷について聞く。

15世紀には現在よりはるか北にヘルシンキがあり、港もそこにあったが、1860年頃に現在の場所にヘルシンキが建設されるにあたり大聖堂前の都市計画とともに南港が形成された。その後西港がバックヤードとして1932年頃には建設されている。1970年代からここにコンテナ埠頭機能が生まれたのは世界中の都市と同じという説明であった。ヘルシンキ港の画期は大きく二つあり、一つは戦後期のスウェーデンへの出稼ぎき労働者の週末の帰還、二つは1990年代のエストニア独立時以降の出稼ぎ労働や受け入れ、による人流の増大であるという。これがヘルシンキ港が物流よりも人流に特化した原因であり、この二つの場合に働いた原理は全く一緒だということであった。その後、Vuosaariへの移転に伴い、その90パーセント近くが住宅地化された。土地はヘルシンキ市の所有であり、港湾局はその土地を借りているだけなので、同じ埠頭であっても港湾用地以外の場所には口出しできないようである。用途地区の決定はもっと上位のヘルシンキ市の都市計画局が行うようだ。また、南港の対岸のカタノヤッカも同様に次第に住宅地によって港湾用地が沿岸部まで削られてきたということであった。その主たる原因は、人口の少なさによる。ヘルシンキの現在の人口は60万人であり、ウーシマー県や南部フィンランド全体まででも500万人であるから、日本の政令指定都市一つかせいぜい二つ分の人口しかない。そのため、市街地のすぐ近くにコンテナ埠頭のような大型物流拠点がある必要がないのである。そういう理由から、ヘルシンキ港は物流よりも人流を対象とすることを優先してきた歴史がある。これは重要なポイントであり、東京港やそこから見出した「都市の把握モデルマトリックス」との大きな相違点である。おそらく、人流を中心とする都市港からはまた違った都市モデルを抉り出すことができるだろうし、これまでの結論とは異なる手法のブルーインフラを見出す可能性がある。その上で、Satuさん自身は現在の西港の開発はカーゴの物流埠頭と陸運の高速道路の間に住宅団地が出来てしまうことでそれらが分断されてしまい、良い計画ではないという意見であった。住環境としても巨大トラックが集合住宅群の中を通り抜けては、ヒューマンスケールのコミュニティには確かに障害であろう。一通りの話を聞いてから各論に入った。

5、冬の海面の凍結の影響について聞く。

これは凍る港特有の現象を期待していたが、砕氷船やタグボートなどによって夏と同様に航路が開かれ、冬の凍結による影響は全くないのだという。アテが外れた感じではあるが、客船は冬は運行を停止しているものもあるため、冬季の人の出入りはその分だけ減少するということであった。どうやら海を温めるためのエネルギープラントがVuosaariにあるのかも不確かであった。最後に、

6、今後の港湾計画とヘルシンキ港全体のヴィジョンについて聞く。

西港、南港、Vuosaariの合計5つの埠頭の将来計画図の平面ダイアグラムを見せてもらう。南港は将来的に立体的な埠頭となって下にカーゴ機能、上部にデザインミュージアムが入る。その対岸のカタノヤッカはオフィスなどが出来て現在のターミナル機能も隣に映される。5つには入っていないが、その北側にあるKalasatamaの埠頭は現在すでに都市開発として集合住宅群が形成されている。同様に西港の客船ターミナルの北側は集合住宅街となるが、新たな埋め立てもあるようであった。Vuosaariはさらなるコンテナ埠頭の増設が計画されて、これは海の船の航路とセットで考えられているようである。船の航路の建設と埋め立ての関係は切り離せないので、この話は面白かった。また、フィンランドの沿岸全体の航路とその深さの地図からもこれら埋立地の歴史は追っていくこともできるだろう。こうした個別の計画を束ねたトータルとしては、ヘルシンキ港はより広範な範囲への物流と人流の促進を図ることが意図されているということであった。それはつまり、都市構造として港湾機能の重要性が増していくということに他ならない、と言っているのだと解釈した。特にこれからこれらの集合住宅群が完成するとヘルシンキ市の人口は将来的に100万人以上の都市にはなるだろう。すると、これまでのコンパクトシティがゆえに出来た埠頭利用や港湾機能の配置が、都市の規模が大きくなると立ち行かなくなって放っておくとグローバル港湾に切り替えねばならなくなる。しかし、ヘルシンキ港はそうではない方法でコンパクト港湾による都市の拡張を達成できれば面白いモデルケースとなる可能性があると感じた。

物流の倉庫から見る都市像とはまた異なる都市像が人流に特化した港から見えるかもしれない。そのためには、人流の港には倉庫がないのか、それでもある倉庫に何かを見いだせるのかを判断しなければならない。その確認のためにはやはり西港のレンガ倉庫群のオリジナル配置とそのリノベーションの変遷を調べる必要があるだろうと思い至る。造船所の歴史も気になるところだ。今日Satuさんからこの地域の都市プランナーの名前を聞いたので、せっかくなのでコンタクトしてインタビューしておきたい。

Published on May 25, 2020

展覧会『ブルーインフラがつくる都市ー東京港湾倉庫論ー』ー物流不動産ニュース

この度、物流不動産ニュースより展覧会『ブルーインフラがつくる都市ー東京港湾倉庫論ー』のことを紹介いただいております。

ご覧いただけたら幸いです。

詳しくはこちら。

Published on September 23, 2019

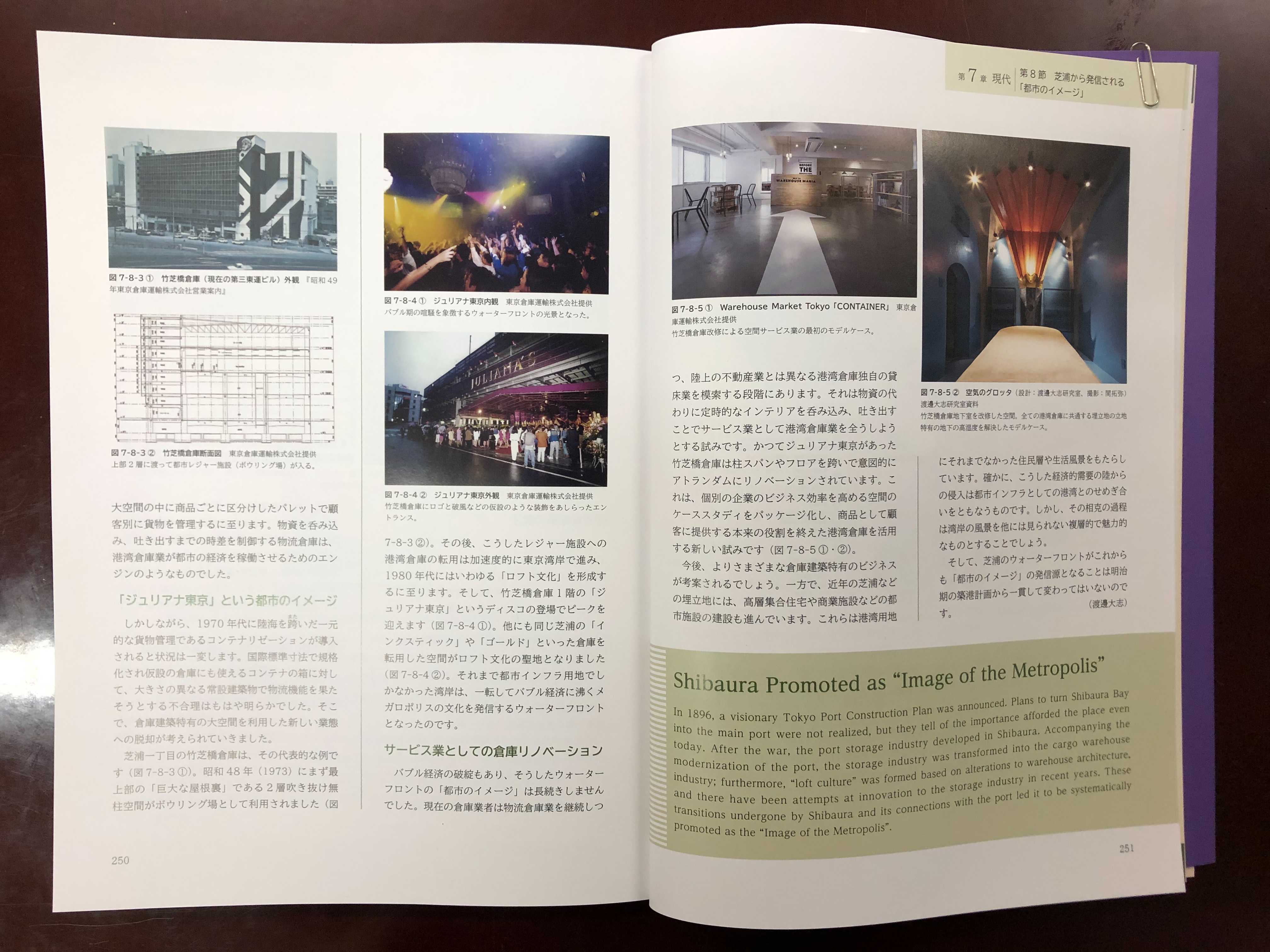

「東京臨海論通信」有限な海の東京 - ポスト2020年五輪の東京臨海論序説

この度、日本建築学会より出版された『建築雑誌2019年1月号』へ「有限な海の東京 - ポスト2020年五輪の東京臨海論序説」を執筆致しました。

ご覧いただけたら幸いです。

Published on December 28, 2018

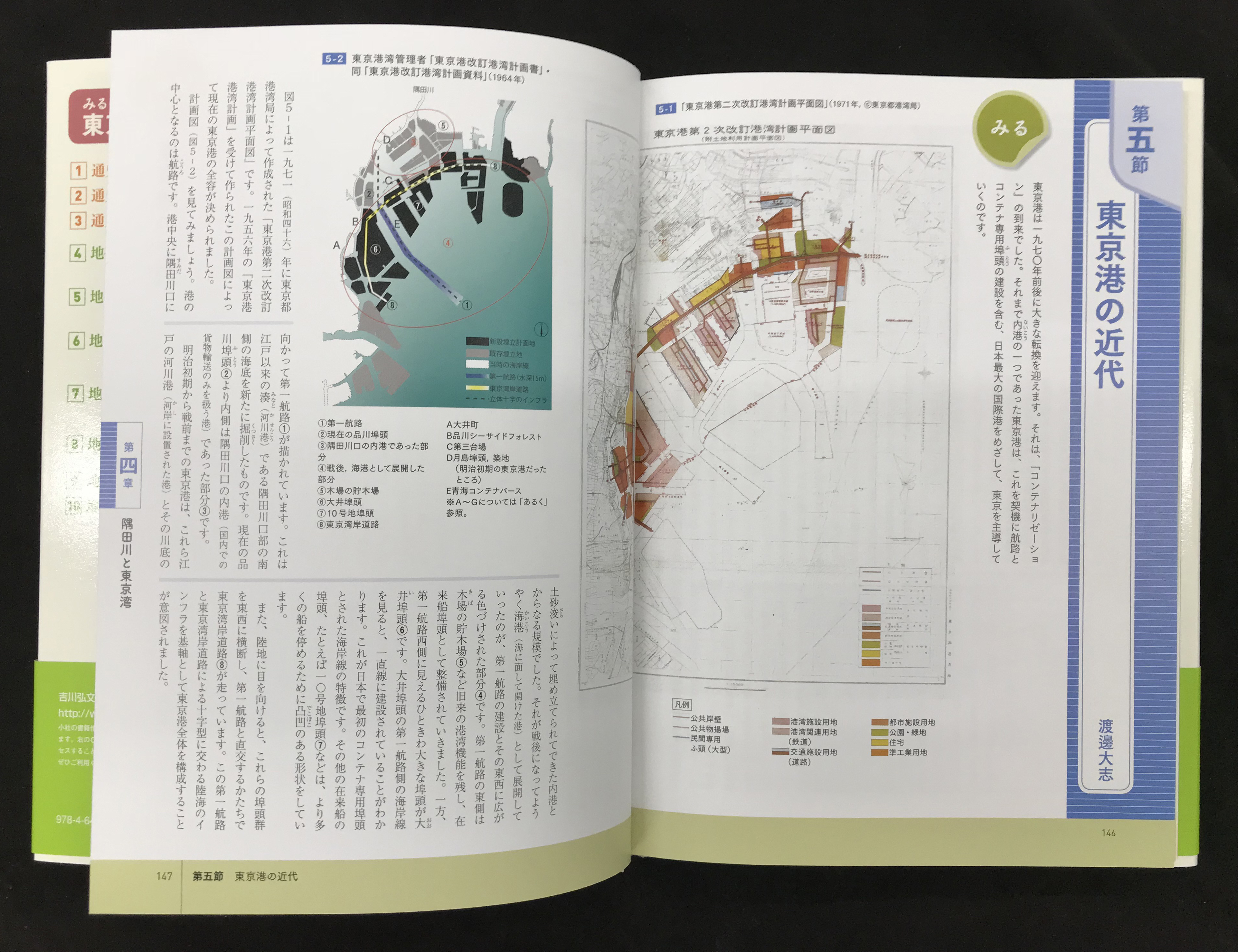

「東京臨海論通信」東京港の近代

この度、吉川弘文館より出版された『東京の歴史5 地帯編2』の第4章第5節へ「東京港の近代」を執筆致しました。

ご覧いただけたら幸いです。

Published on November 05, 2018

「東京臨海論通信」東京港・港湾倉庫の世界システム

この度、月刊サイト「10+1 web site」の9月特集号『特集=〈東京〉の際』へ、「東京港・港湾倉庫の世界システム」を寄稿させていただきました。

以下よりご覧になれます。

Published on September 12, 2017

東京臨海論通信「誰も見たことのない姿を描く」

建築家で作家の鈴木隆之氏から書評をいただきました。原文は『週間読書人5月5日08号』に掲載されています。

以下、 http://dokushojin.com/article.html?i=1292より引用。

「誰も見たことのない姿を描く」

都市の「輪郭」を高倍率のレンズで見る

評者:鈴木 隆之(作家)

ひとの顔を絵に描こうとするとき、だいたいはその輪郭から描き始めるだろう。描き終えてしまえば、絵の鑑賞者たちはそれほど輪郭に留意しない。都市の姿も、この「ひとの顔の絵」と同じかもしれない。「輪郭」がその姿を形づくっているにもかかわらず、それを見ようとしない。渡邊大志は、港湾地区という東京の「輪郭」を、極めて高倍率なレンズで見ようとしている。

それがよくわかるのが、第2章の「コンテナリゼーションの地政学と近代倉庫の配布」だ。湾岸地区に、倉庫やコンテナが多いのは、多くのひとが知っていることだ。だが、東京の港湾地区で、それがどのように配置されてきたのかを語れるものはほぼいない。渡邊はそこに高倍率のレンズを置く。そんなところを見て何の意味があるのかと訝しむものもいるかもしれない。しかしそれこそが東京の「輪郭」なのだ。東京の、世界都市としての姿の。

なぜなら、コンテナは完全な世界標準のパッケージだからだ。コンテナに対応する港湾地区を持つ都市は、それによって世界の物流に合流することができる。都心で多くの外国人の姿を見ることで「東京も世界都市になった」と感じることもあるだろうが、それは結果に過ぎない。コンテナと倉庫の港湾地区という「輪郭」が作りだしたものこそが、世界都市という姿なのだ。

第1章には、これも極めて詳細に描かれる東京港の築港の歴史があり、これと第2章を読むことで、日本がいかに近代を受容してきたかがわかるし、そしてそれ以上に、近代とは具体的に何だったのかがよく見えてくる。コンテナという世界標準の「物」や技術、構築、そして倉庫の配布にまつわる政治的な思惑や経済の問題。渡邊は法律も行政も人間関係も、詳細に調べまくる。実証主義というより、渡邊の高倍率のレンズは、どうしてもそれを見てしまうのだろう。

ところで、この港湾地区に大きな変化がやがて訪れる。それが第3章「世界都市概念の根本」に描かれている。

港湾地区には「自由」の魅力が漂う。それはその「輪郭」の向こうが世界につながっているという感覚かもしれないし、倉庫やコンテナの、機能以外何もない即物的なモノの感触かもしれない。その魅力にひかれて、若いアーティストたちがその界隈に住み着いたりすることは、欧米などでも多く見られる。問題はその先で、「そんなに魅力的な場所なら、ホテルでもオフィスでもマンションでもどんどん建てたほうが、金になるじゃないか」というひとたちが出てくることだ。

1980年代のバブル経済そして「東京都市博覧会」の計画と頓挫に、港湾地区の危機が顕著に表れた。新しい都市の構造を探るはずだった「ウオーターフロント論」は、いつのまにか「港湾地区の再開発論」にすり替えられた。それは結局、都心部の機能の拡大に絶好の場所を与えてやれという、経済成長至上主義の理屈になった。そう渡邊は論じる。僕にはそれは、「輪郭」を消してでもその姿を大きくしたいという、理不尽でグロテスクな都市の欲望のようにも思えてくる。

その欲望は、「都市博」の中止、そしてバブル経済の崩壊とともに、だいぶ弱まった。渡邊はその後の港湾地区の変化を第4章「倉庫の配布による都市の再編集」に記している。そのなかで、「青海埠頭」が、世界都市の「輪郭」として正しく機能していながら、新しい都市の様相を見せていることに、可能性を見出している。

一方、本書では触れられてはいないが、最近耳目を集める豊洲・築地の市場移転問題はどうだろうか? 本著を読んだうえで、この市場移転問題のニュースに接すると、また違った見え方がしてくるのは確実だ。

渡邊大志は、自らの設計事務所を持つ建築家だ。だが「あとがき」を読むと、どうやら最近は「建築デザイン」という言葉が空疎に響くことにうんざりしている様子だ。だからこそ、都市の「輪郭」を高倍率のレンズで見るようなことをしたのだろう。そしてそのレンズは高純度の感受性も備えているようで、だから誰もがまだ見たことのない東京の姿を描き出すことに成功した。

2017年5月5日 新聞掲載(第3188号)

Published on May 10, 2017

東京臨海論

およそ建築設計者は仕事を作るためにそのほとんどの時間を費やさねばならないから、これは

歴然として商売人である。必然的に、図面、模型といった古典的な建築言語だけでなく、ドローイ

ングや文章や、お祭りの企画や、その他あらゆる行為は設計のための広告活動である。

しかしながら、やはりそれだけでは人生虚しいのだろう、という意識だけは自己の内に育てて

きた。世を見渡せば、骨太な仕事をなそうとした人とそうではない人の差は昨今の全日本閉塞社会

において一層際立ってきていると思う。

人生には旗が必要だ。それでこのサイトにも「全体建築論」なる奇妙な言葉を載せている。

全体建築とは、全体小説のもじりで、地球上のあらゆる出来事を記述する建築、という意味と、

自然も人工物も含めて、「在る」ということそのものが「建築」となる、という二つの意味を託

している。

その端緒として「倉庫」に目星を付けてきた。倉庫には陸の倉庫もあれば海の倉庫もある。

さらに言えば日本の神社は元来倉庫であろう。それで、「倉庫」は都市も建築も説明可能だな、と

考えたのである。

私の世代は大学の建築学科で近代建築教育時代の末端の教育を受けてしまった。それで、いよいよ

自分たちの番だと意気込んでみれば、どこにも近代建築を建てる隙間はいまの時代にないではないか。

私たちの世代の船は出航した瞬間に座礁しているのである。もう近代建築という海はない。

漕ぎ出す先の海そのものを自分たちでセルフビルドしなければならない。途方に暮れるような気もする

が、考えようによってはチャンスかもしれない。

それで、比喩が転じて倉庫の次に海に着目した。

これは近代建築に無かった視点ではないが、フラーのような技術者やブローデルのような学者、つまり

建築設計以外の分野の人の方がより意識的であった。しかし、私たち日本人はみな、津波と原発が隣り合

わせの中でこれから生きていかねばならないのだから、本当は彼らよりも私たち一般人の方が身近に感じ

ているはずである。

そうでなければならない。が、それでも人類はそう簡単に都市を放棄できそうもない。

そういうことを考えながら、東京の港湾の倉庫から都市の建設過程を読み解くことにした。

結果として、海の航路や埠頭という埋め立て地の歴史が多分に登場する。本来は、より直裁に海という

物質に迫る道もあったと今は思うが、それは次の本以降に託したい。

『東京臨海論』は、都市と建築だけでなく、人類学、民俗学、経済学、などの諸分野を横断しつつ、

それらを海という媒介に溶け合わせることを狙った本である。

Published on March 29, 2017

早稲田大学創造理工学部建築学科 Waseda University School of Creative Science and Engineering Architecture

Copyright (C) 2014 Watanabe Taishi Laboratory, Department of Architecture, Waseda University. All Rights Reserved.