Taishi Watanabe Laboratory

“Red House” Project

Notice of Publishment

2020/05/31

The "Red House" has been published in Shinkenchiku's "Jutakutokushu 2020:06" and used on the cover.

レッドハウスが住宅特集2020年6月号に掲載され、表紙となりました。

If you purchase the magazine, please click here.

If you purchase the magazine, please click here.

雑誌をお買い求めの方は

こちら

をご覧ください。

About "Red" of Red House

2019/08/23

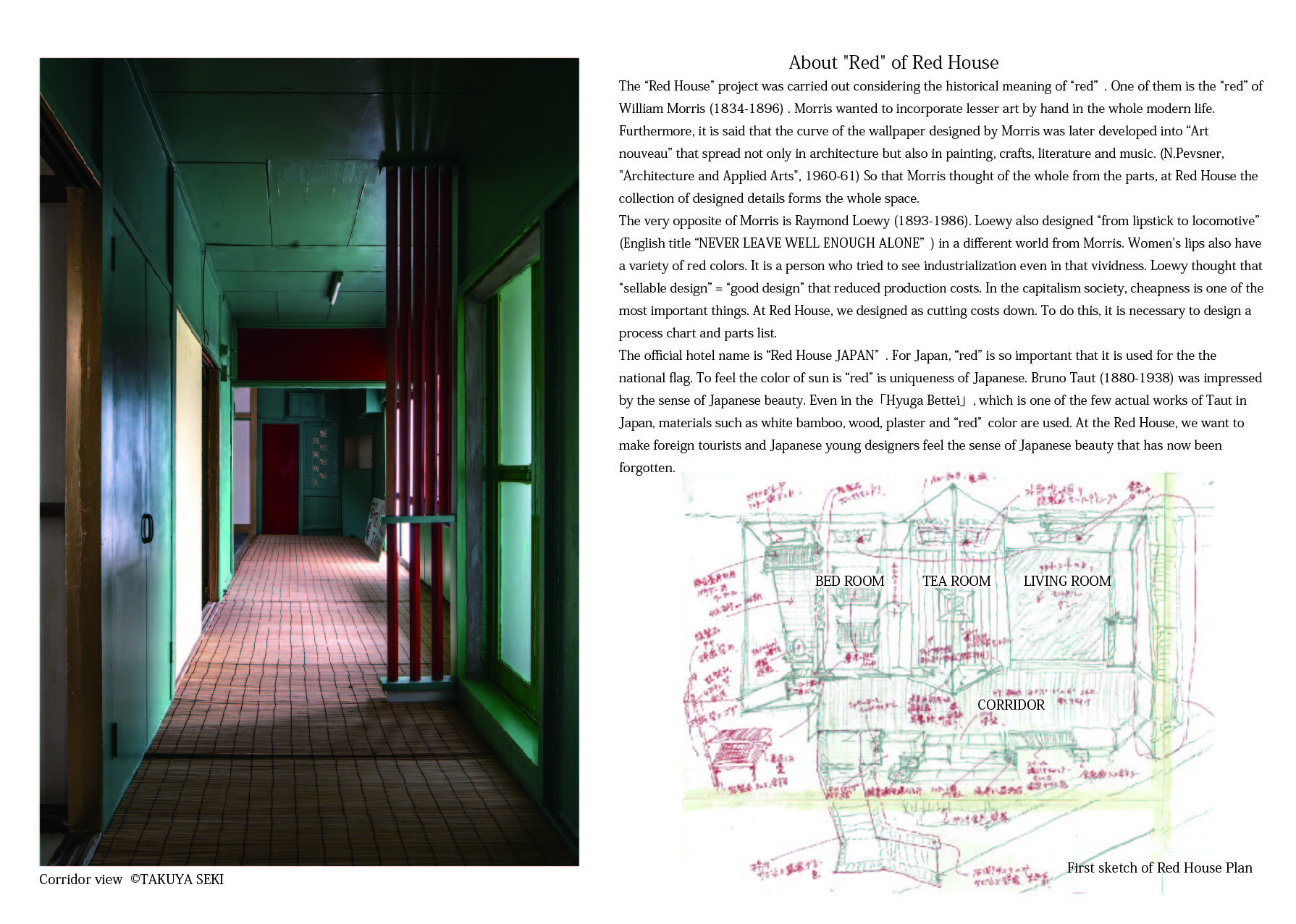

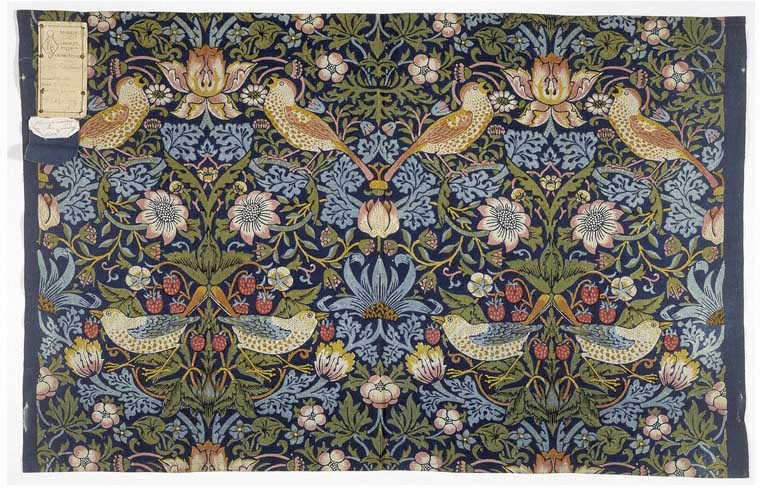

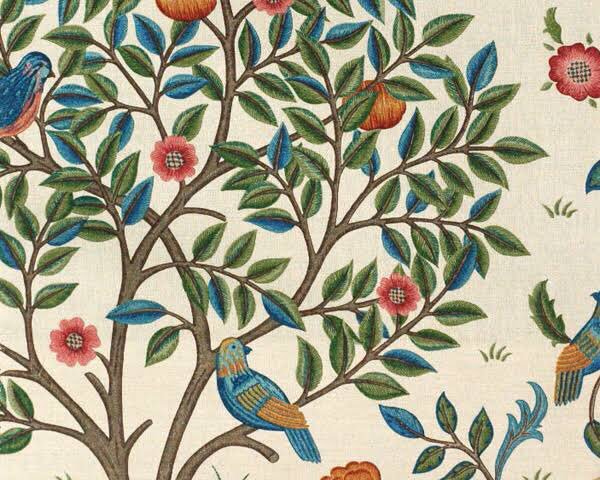

The “Red House” project was carried out considering the historical meaning of “red”.

One of them is the “red” of William Morris (1834-1896) . Morris wanted to incorporate lesser art by hand in the whole modern life. Furthermore, it is said that the curve of the wallpaper designed by Morris was later developed into Art Nouveau that spread not only in architecture but also in painting, crafts, literature and music. (N.Pevsner, "Architecture and Applied Arts", 1960-61) So that Morris thought of the whole from the parts, at Red House, a collection of designed details forms the whole space.

The very opposite of Morris is Raymond Loewy (1893-1986). Loewy also designed “from lipstick to locomotive” (NEVER LEAVE WELL ENOUGH ALONE) in a different world from Morris. Women's lips also have a variety of red colors. It is a person who tried to see industrialization even in that sleekness.

Loewy thought that “sellable design” = “good design” that reduced production costs. In the capitalism society, cheapness is one of the most important things. At Red House, we keep in mind the design after cutting costs down. To do this, it is necessary to design a process chart and parts list.

The official hotel name is “Red House JAPAN”. For Japan, red is so important that it is used for the the national flag. To feel the color of sun is red is uniqueness of Japanese. Bruno Taut (1880-1938) was impressed by the sense of Japanese beauty. Even in the「Hyuga Bettei」, which is one of the few actual works of Taut in Japan, materials such as white bamboo, wood, plaster and 「Red 」color are used. At the Red House, we want to make foreign tourists and Japanese designers feel the sense of Japanese beauty that has now been forgotten.

「レッドハウス」プロジェクトは、「紅」色が持つ歴史的な意味を考えて進めました。

その1つは、以前にも挙げられたウィリアムモリス(1834-1896)の「レッド」です。モリスは、手仕事によるレッサーアートを取り込み、近代生活全体を色取ろうと考えました。さらに、モリスのデザインした壁紙の曲線が、後に建築のみならず、絵画、工芸、文学、音楽などにも広がったアール・ヌーヴォーへと展開したと言われています。(N.Pevsner,「Architecture and Applied Arts」,1960-61)モリスが部分から全体を考えたように、レッドハウスでは、デザインされたディテールの集まりが空間全体を形作っています。

モリスの対極に、レイモンド・ローウィ(1893-1986)がいます。ローウィも、モリスとは違った世界で「口紅から機関車まで」デザインしました。女性のくちびるも又、多様な紅色をしています。そのなまめかしさの中にも、工業化を見ようとした人物です。

ローウィは、無駄なものを思い切って排除し、生産コストを下げた「売れるデザイン」=「良いデザイン」と考えていました。資本が中心の社会にとって、安く仕上げることは最も大切なことの1つです。レッドハウスでは、コストを削ぎ落とした上でのデザインを心がけています。それには、工程表や部材リストのデザインが必要です。計画には含まれていなかった予定外の事については、解体時にでた端材等を利用してデザインしています。

正式な宿名は「Red House JAPAN」と名付けました。日本にとって、紅色は国旗の日の丸に使われるほど大切な色です。太陽を紅色に見る感覚は日本人独自のものです。そうした日本の美の感覚に感銘を受けたのがブルーノタウト(1880-1938)でした。タウトが日本に残した数少ない実作である旧日向別邸でも、 日本を彷彿させる白竹、銘木、漆喰といった材料が使われ、その中でも紅色が際立っています。レッドハウスでは、今は忘れかけられている日本の美の感覚を、外国からの旅行客だけでなく、デザインに関心のある日本人にも感じてもらおうと考えています。

"Red House" Project The 4th Review

2019/08/14

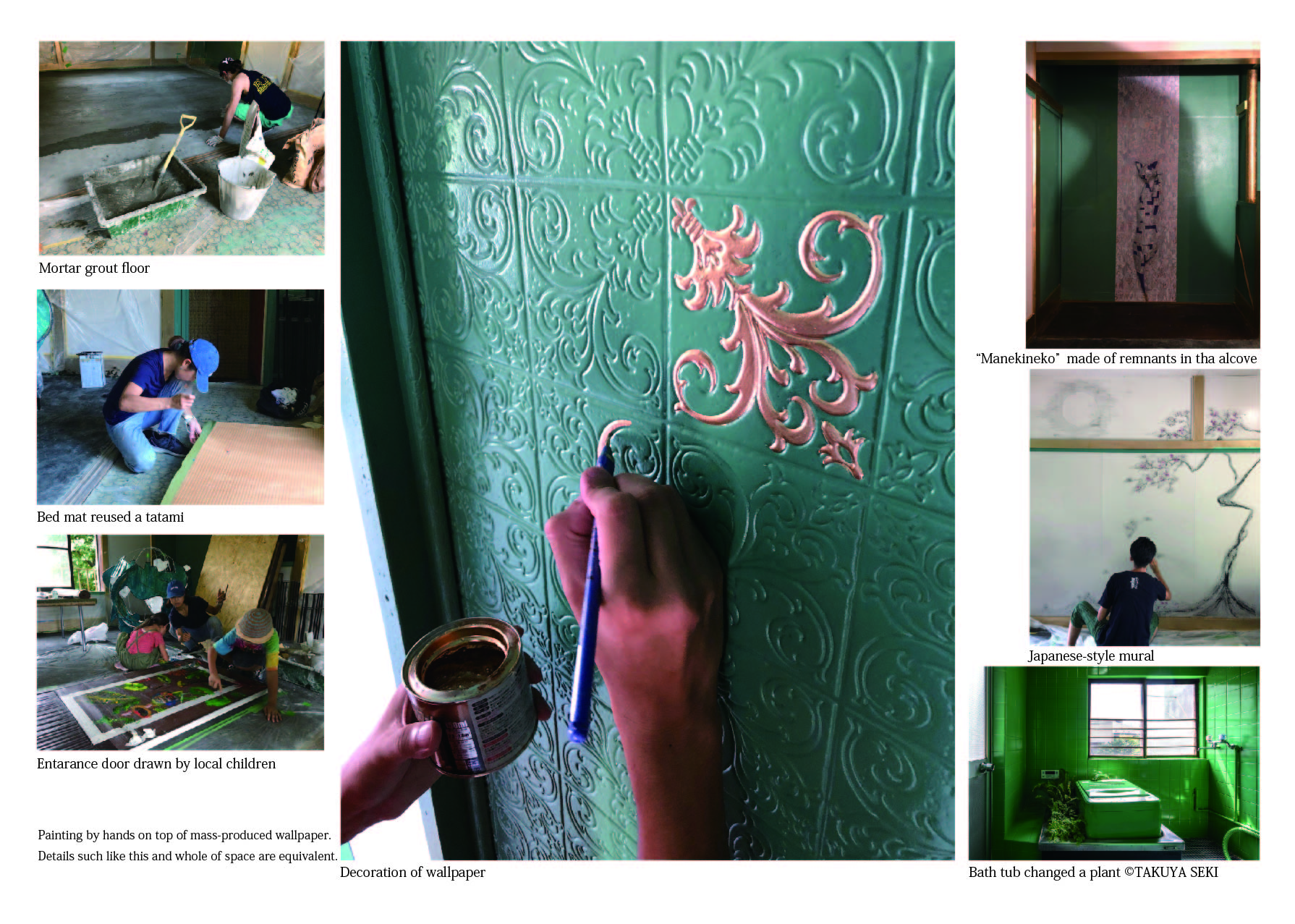

A certain day in August, we invited the neighborhood children to get them to draw a picture on the entrance door. We asked them only “Please draw forests and birds” at first and we put the specific subjects and colours into their imagination.

The motifs as forests and birds came from William Morris’ “Strawberry Thief”. Though “Strawberry Thief” is the first indigo textile that uses the colours of red and yellow, the children chose red and yellow as the main colour by chance.

We are going to frame the picture with moldings, however, we use not expensive moldings for buildings but car moldings.

第4回は、玄関扉の紹介です。

8月某日、近所の子供達に集まって頂き、玄関扉の絵を描いて頂きました。我々は「森と鳥を描いて下さい」とだけ最初にお願いし、具体的な対象や配色は子供達の想像力に委ね、配置や大きさに少しずつ助言を重ねていきました。

森と鳥というモチーフは、ウィリアム・モリスの代表的な柄の一つである”いちご泥棒”に由来しています。”いちご泥棒”は、赤や黄色を使った最初のインディゴ抜染のテキスタイルですが、偶然にも子供達は赤と黄色を主色として描きました。

絵はモール材を囲ってフレーミングする予定ですが、高価な住宅用のモール材では無く車用のモールディングを用いることで、オリジナルモールディングを制作できます。

"Red House" Project The 3rd Review

2019/08/12

William Morris (1834-1896) is the person who led "Arts and Crafts" in the 1880s. In the age of the Industrial Revolution, Morris wanted to incorporate small art by hand (lesser art) into his life. However, Morris's products became expensive and only spread to some layers.

At Red House, we painted by hands on top of mass-produced wallpaper. It is made of smoked green paint and a gold-colored paint that traces the pattern for about 400 yen.

Just a little elaborate decoration creates a space highlight.

第3回は、壁紙の装飾の紹介です。

ウィリアムモリス(1834-1896)は、1880年代に「アーツアンドクラフツ」を主導した人物です。モリスは、産業革命の時代とあって、手仕事による小芸術(レッサーアート)を生活の中に取り込もうと考えていました。しかし、モリスの商品は、高価なものになり、一部の層にしか広まりませんでした。

レッドハウスでは、大量生産品の壁紙の上に、手仕事を重ねています。全体に塗られたスモークグリーンの水性塗料と紋様をなぞる金色の油性塗料で、約400円で出来ます。

少しの精緻な装飾を付け足すだけで、空間にハイライトが生まれます。

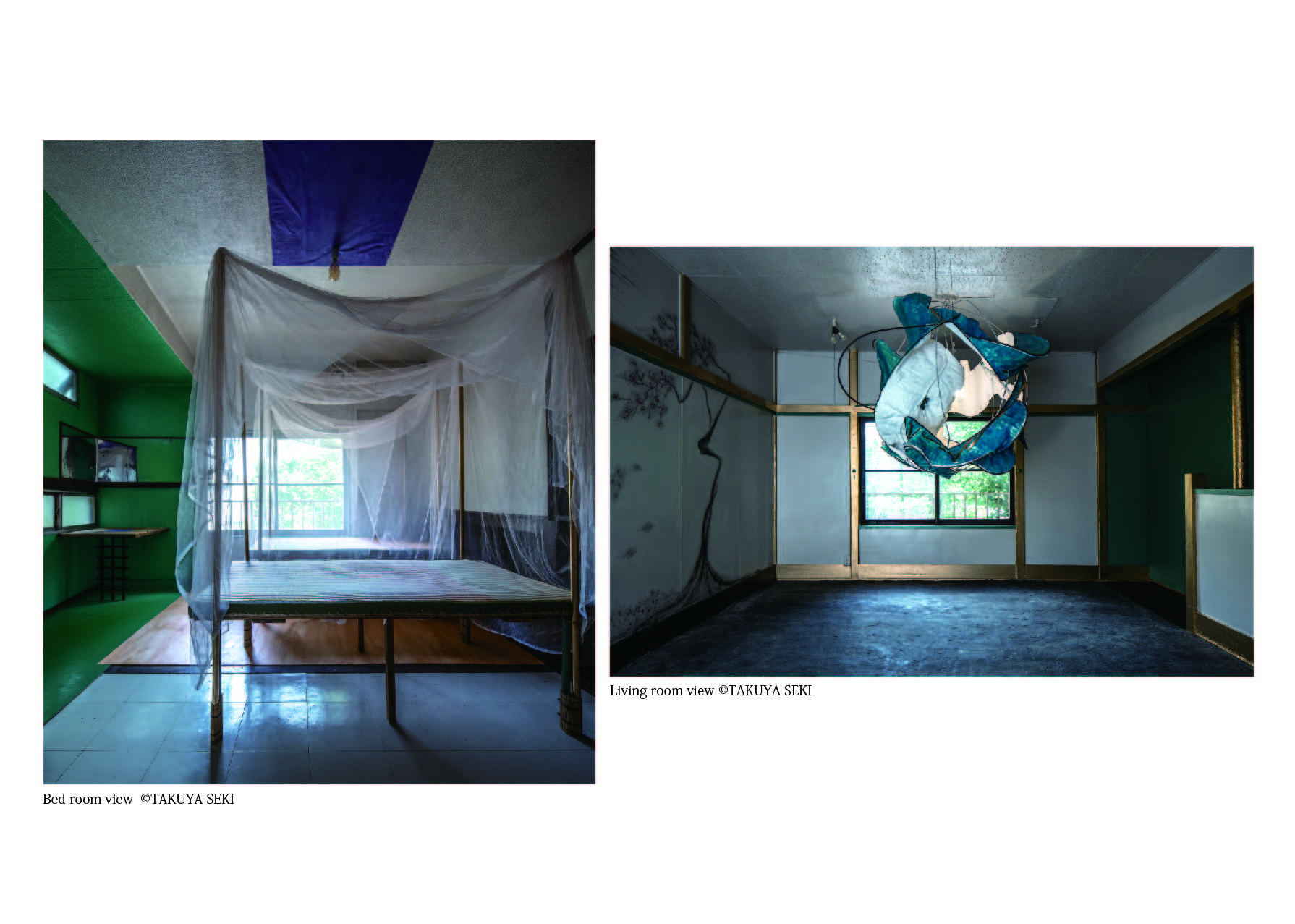

"Red House" Project The 2nd Review

2019/08/07

Egawa House that was introduced by Seiichi Shirai has floor mold that is mixture of clay soil, lime, and bittern. When Portland cement was developed in the 1800s, it became easy to place mortar. The floor of the living room on the east side of the Red House has a mortar floor.

We placed mortar grout (cement: lime: water = 3: 1: 2 )on the whole and then suppress the surface with mortar paste.

In order to hit an area of 4 tsubo (≒ 13.2㎡) and a thickness of about 50mm, 25 bags of cement (1bag=25kg) and 7 bags of lime (1bag=20kg) cost 18100 yen.

The handwriting floor of the mortar grout gives the strong impression like the Egawa House.

第2回目は、土間の紹介です。

1956年、白井晟一によって「縄文的なるもの 江川氏旧韮山館について」という論考が発表されました。江川邸には、粘性土、石灰、にがりを混ぜて叩き固める三和土仕上げの土間があります。1800年代にポルトランドセメントが開発されると、簡単にモルタルを打つことが出来るようになりました。レッドハウスの東側の居間の床は、モルタル仕上げです。

セメント:石灰:水=3:1:2の比率のモルタルグラウトを全体に打ち、その後モルタルペーストで表面を抑えていきます。面積 4坪(≒13.2㎡)、厚み 約50mmを打つために、セメント(一袋25kg)を25袋、石灰(一袋20kg)を7袋使用して、18100円かかりました。

我々の手跡が残るモルタルグラウトの床は、江川邸のような荒々しい力強さを与えてくれます。

"Red House" Project The 1st Review

2019/08/02

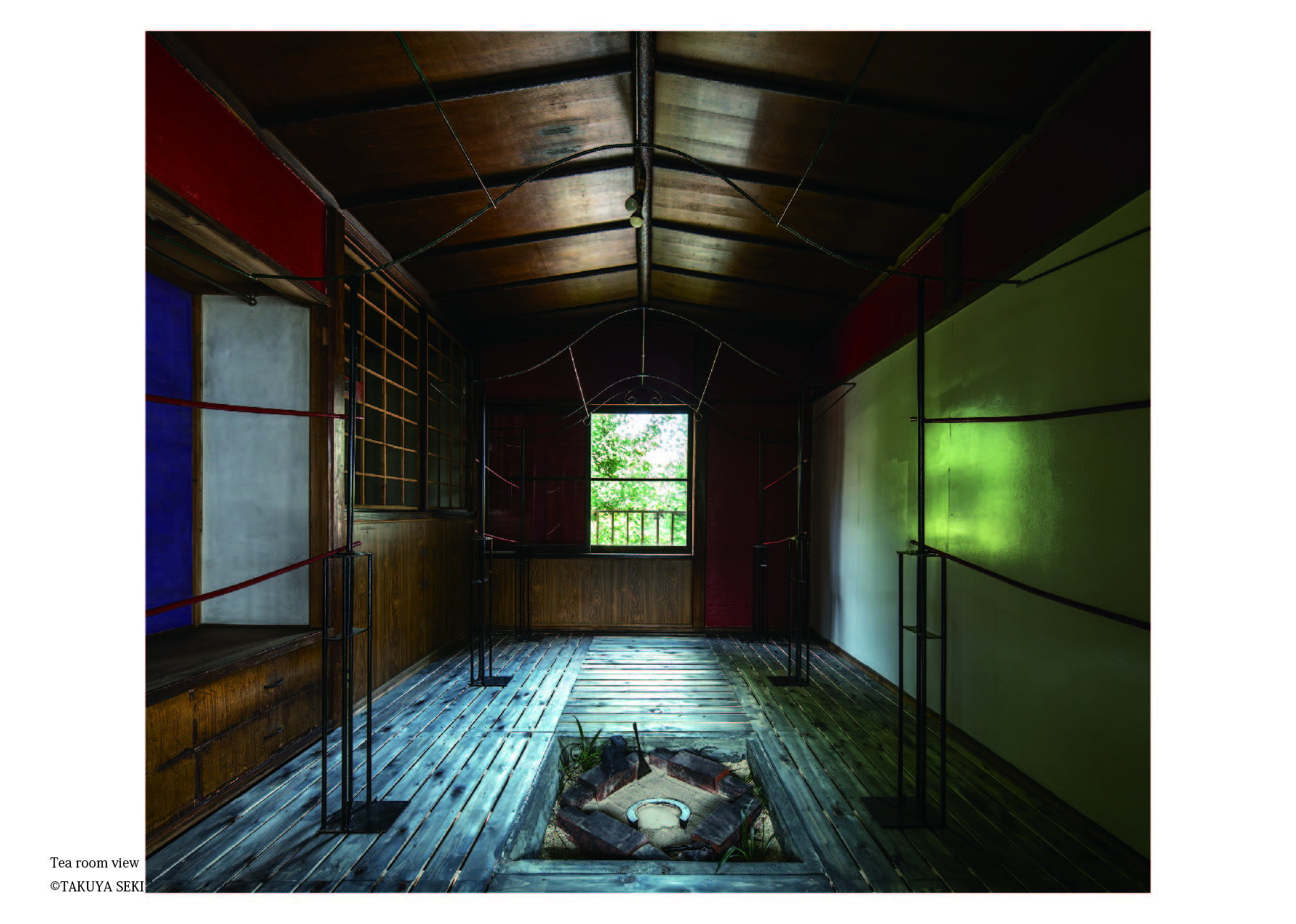

The 1st day, we are going to introduce a work of Tokonoma.

We have painted the green walls with water-based paint on the existing walls. We went to a home improvement store to buy the paint after researching on the internet. Nowadays buying online is cheaper than buying in home improvement stores, however, in the store we buy the things that take time to be delivered. The walls of this Tokonoma have 14.5 square meters so we can paint them within 3,000 yen.

Although there were Tatami-mats in this room originally, we cleaned them up and set wooden floor boards. If we set a pine wood as standard, it costs about 40,000 yen, but we reused the wooden boards that were used as parts of bed in another room. In order to set new wooden boards into the place, we cut them as just size and hit a splint on them with a hammer.

第1回目は、床の間の制作の紹介です。

若竹色の壁は、既存の壁の上から水性塗料を塗って仕上げています。塗料はインターネットで目星をつけから、近くのホームセンターに購入しに行きました。最近ではホームセンターよりインターネットの方が安い商品も多く、塗料もインターネットで発注した方が本来安いのですが、発送に時間のかかる物はホームセンターで類似品を探して買っています。この床の間の壁は、面積が14.5平米なので、二度塗り仕上げで約3,000円で施工できます。

この部屋の床には元々畳が敷いてありましたが、全て剥がし、床の間の部分だけ床板を敷きました。定石通りに松の木材を使って床の間の床板を仕上げると40,000円程度かかりますが、他の部屋の備え付けのベッドに使われていた木材を再利用することで費用を削りました。このように外枠の大きさが決まっている場所に新しく床板を隙間無く入れ込むには、木材をきつめの大きさにカットし、当て木をして金槌で少しすつ打ち込みます。

About "Red House" Project

2019/08/01

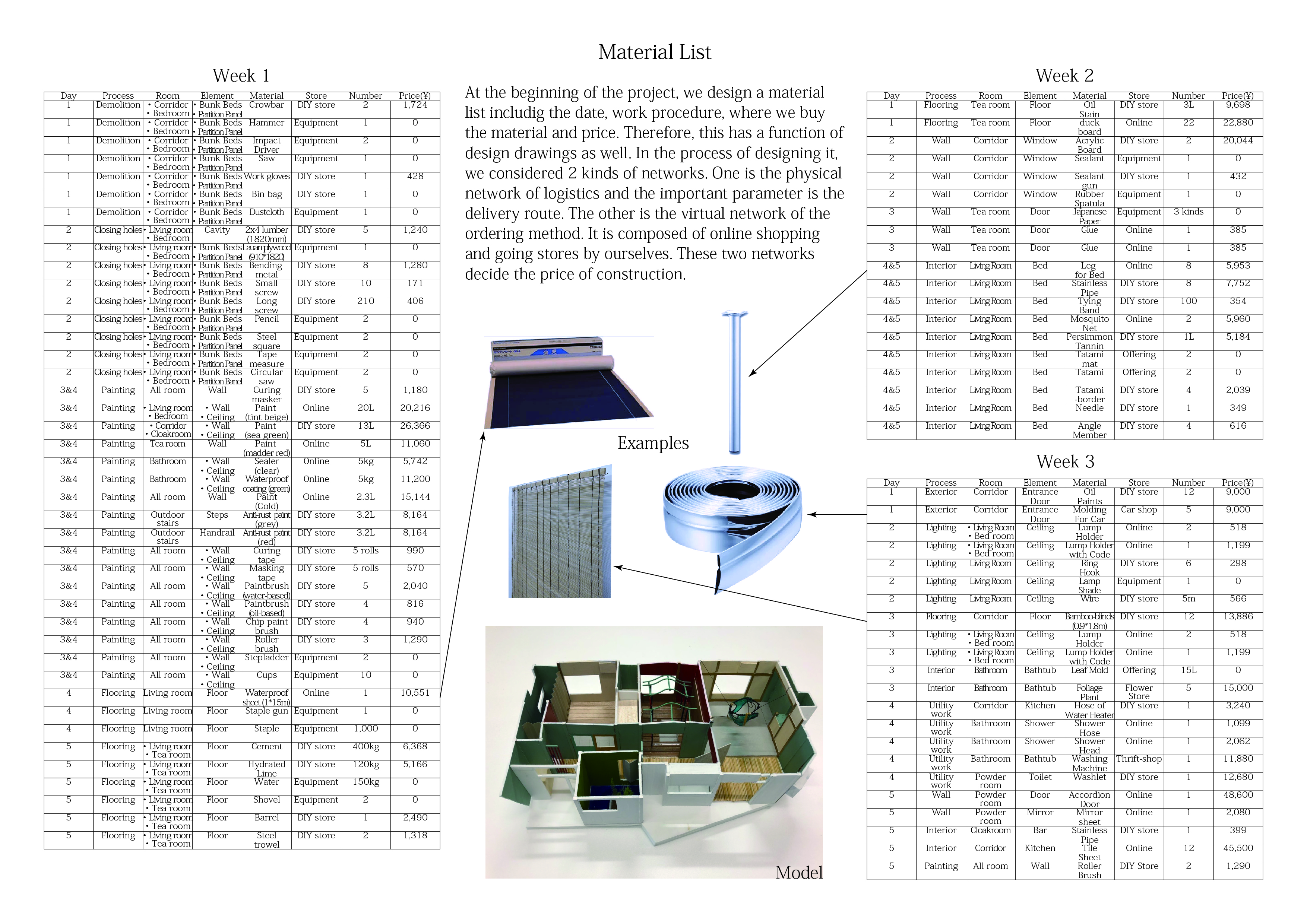

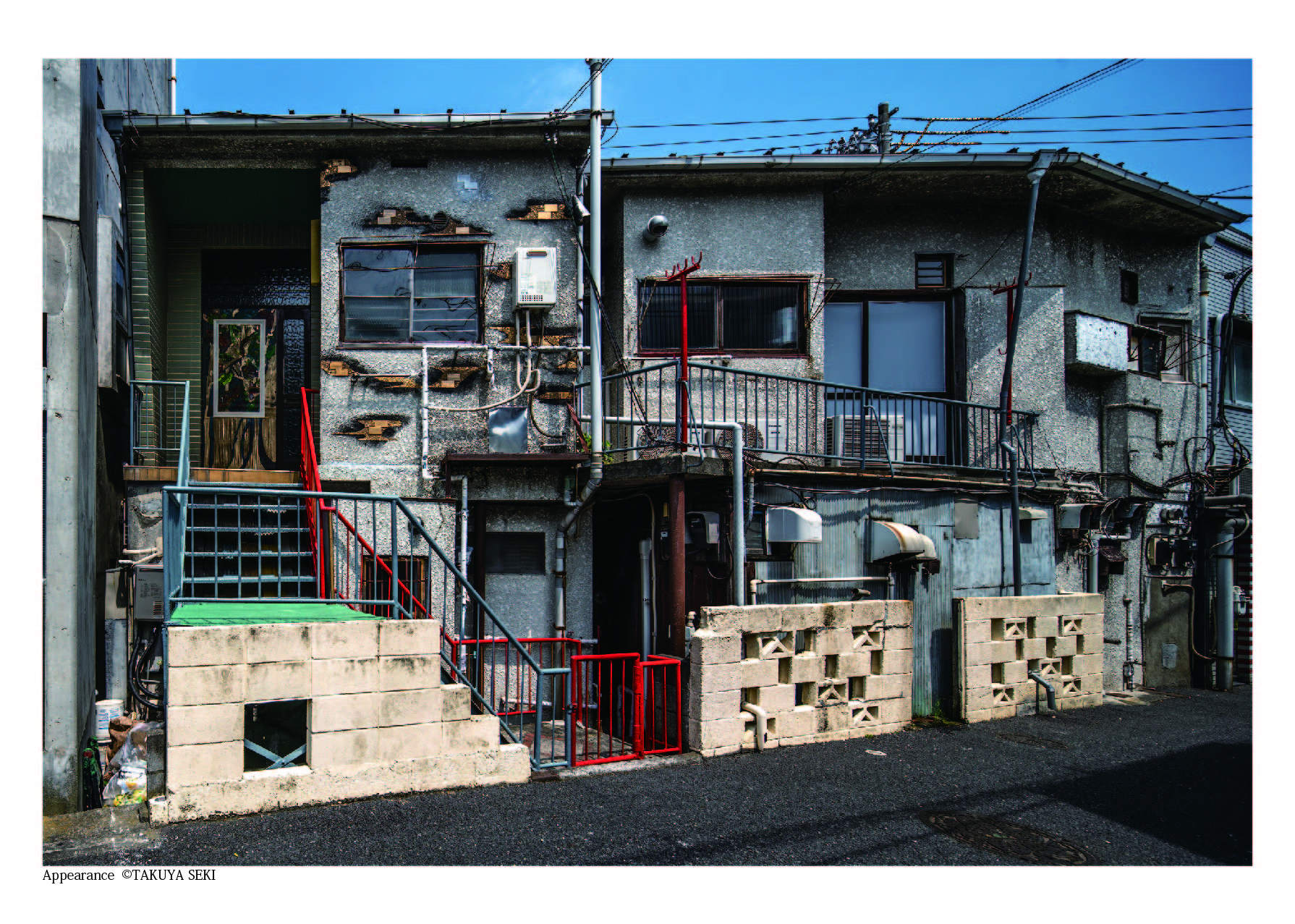

"Red House" is the project as that we renovate the 2nd floor (70 square meters) of a 2-story wooden house built about 60 years ago.

The most of the modification works is performed by the clients and us.

Designing the operation sheet is important fot that.

Each schedule, maintaining work spaces, preparing materials and preparing tools have to be synchronized in the case of ranovating narrow spaces, and the interiors of Red House mean taht the design is the expression of the connections.

It is necessary that making the list of materials to realize the synchronization.

The material list is the master plan.

「レッドハウス」は、築約60年ほどの二階建て木造家屋の二階部分(約70平米)を改修する計画です。

その多くはクライアントとの協働の手仕事で行います。

その為に重要なものは、工事の工程表のデザインです。

狭い空間の改修において、それぞれの工程と作業場所の確保、都度の工事に必要な材料、道具の準備、が連動している必要があり、レッドハウスのインテリアは、デザインそのものがその連動性の表れであることを意図しています。

それを実施する為に必要になるものは、各工程ごとに並べられた部品リストの作成です。

部品リストには、工程順・工程別に整理された材料・道具が、値段・購入方法・納期とともにリスト化されています。

部品リストが即ち設計図なのです。

From “Blue Infrastructure” to “Red House”

2019/07/31

The “Red House” Project began today at low-rise wooden house in the Tokyo .This was conscious of the “Red House" of William Morris's studio and “White House" of Shin Amagasaki 's studio designed by Arata Isozaki.

As well as being a place to stay, it is also an artist-in-residence and gallery for young artists and arts people. Therefore, we will devise various ideas in the interior of the room.

Articles of this project will be posted daily from today. If you know how it was made, you can enjoy it when you stay.

本日から都内某地の低層木造家屋を敷地として、「レッドハウス」プロジェクトが始まりました。これはウィリアムモリスの工房である「Red House」と磯崎新が美術家の吉村益信の工房として設計した「ホワイトハウス」を踏まえたものです。

宿泊所であると共に、若手のアーティストや芸術系の人たち向けのアーティスト・イン・レジデンスとギャラリーでもあります。そのため、お部屋のインテリアに様々な趣向をこらしていきます。

本日から現場の記事を掲載します。どうのように作られたかを知っていただくと、宿泊した時により楽しめます。ご期待ください。

早稲田大学創造理工学部建築学科 Waseda University School of Creative Science and Engineering Architecture

Copyright (C) 2014 Watanabe Taishi Laboratory, Department of Architecture, Waseda University. All Rights Reserved.