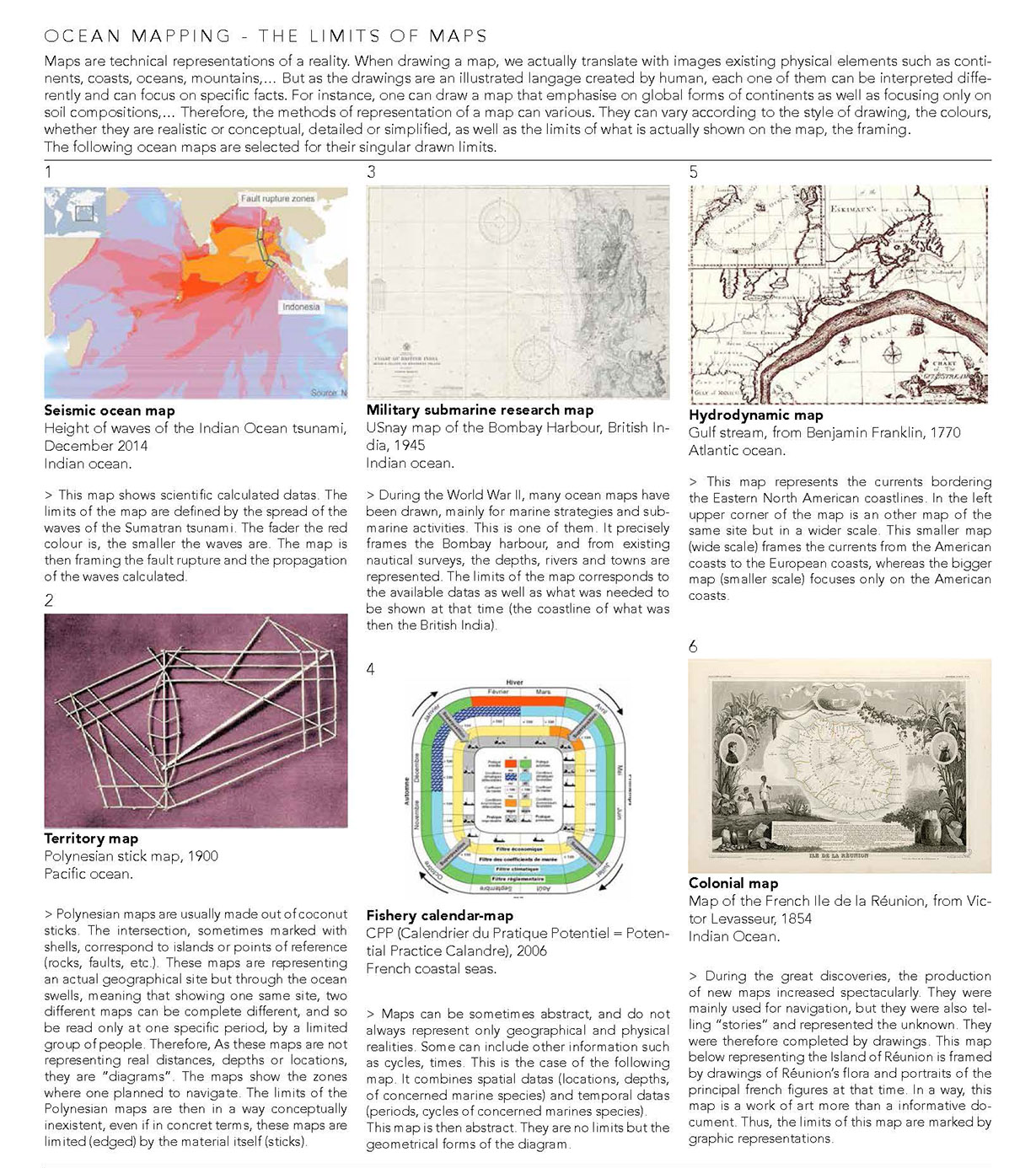

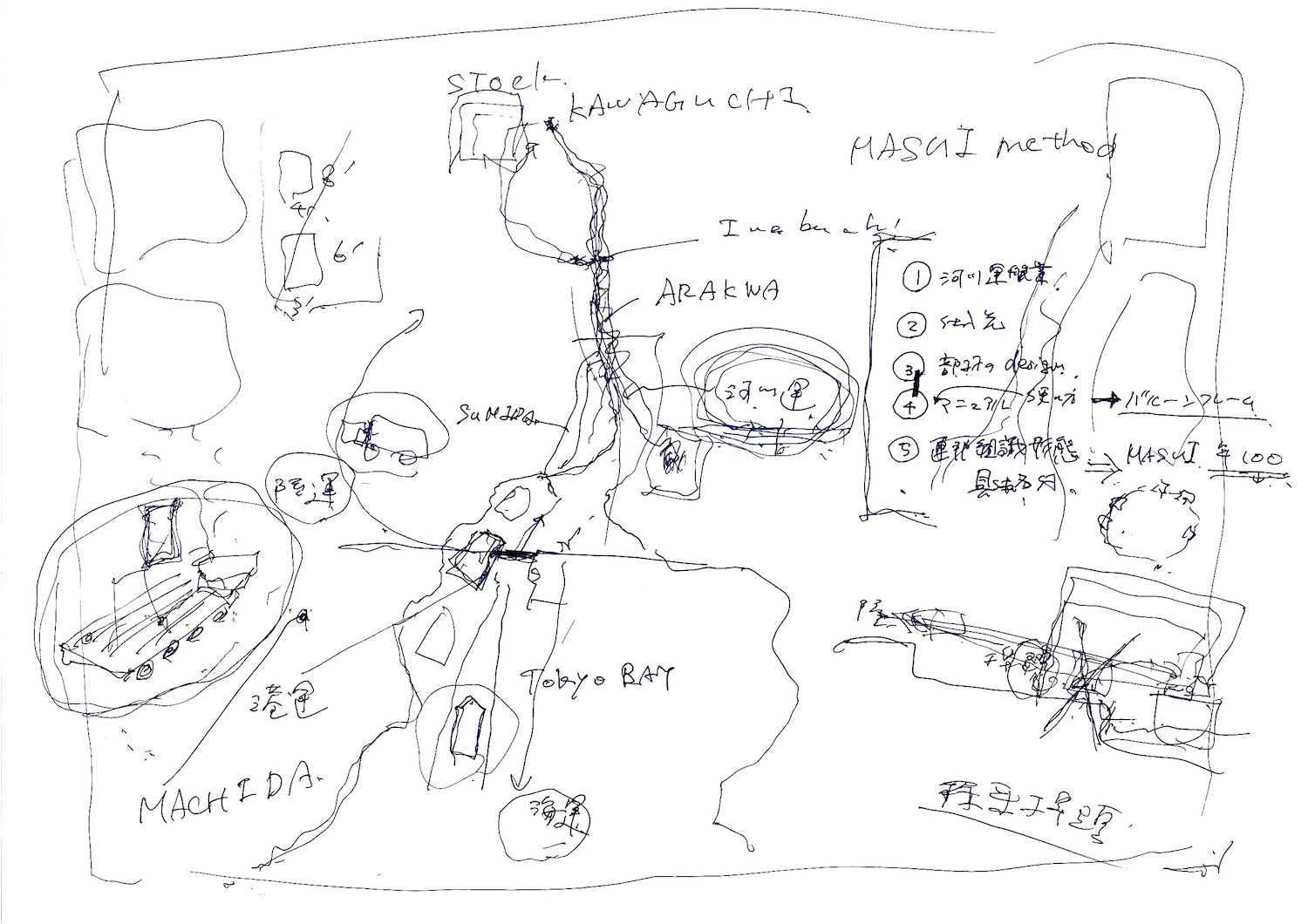

2015/11/09 海洋(文化人類学)地図の研究ノート|NOTES FOR MAPS OF OCEANS(CULTURAL ANTHROPOLOGY)

「MASUI式」住宅生産システムの考察ーますいいリビングカンパニー20周年記念展覧会の計画ー

工務店機能を兼ね備えた設計事務所「ますいいリビングカンパニー」の20周年展覧会が、来春5月に催される。

ますいさんの工務店としての特徴は、生半可な建築家がやるような小洒落たデザインはアッという間に自分たちでできてしまうし、それを施工する能力を兼ね備えている点にある。

つまり、ますいさんには建築家は不要だし、ますいさんの家を買う人たちも、ますいさんの設計者としての側面に十分満足している。

その反面、ますいさん自身は日本の特殊な住宅生産事情に板挟みになっている。

つまり、設計施工という日本古来の大工制度からくる業態と、建築家という西洋からきたデザインfeeを対価として受け取ることの矛盾である。

その結果、多くの日本の工務店はデザインは営業努力であり、対価を受け取らない。もちろんそのデザインは私のように設計料だけで生きている生業の人間からはケチをつけたくなる類のものが多いが、ますいさんはその世界でもある程度の質を保つ能力を有しているのである。

その場合、住宅をデザインしつつ年20軒~中量程度供給するますいさんの明確な立ち位置が日本の近代には用意されていないことに気付く。

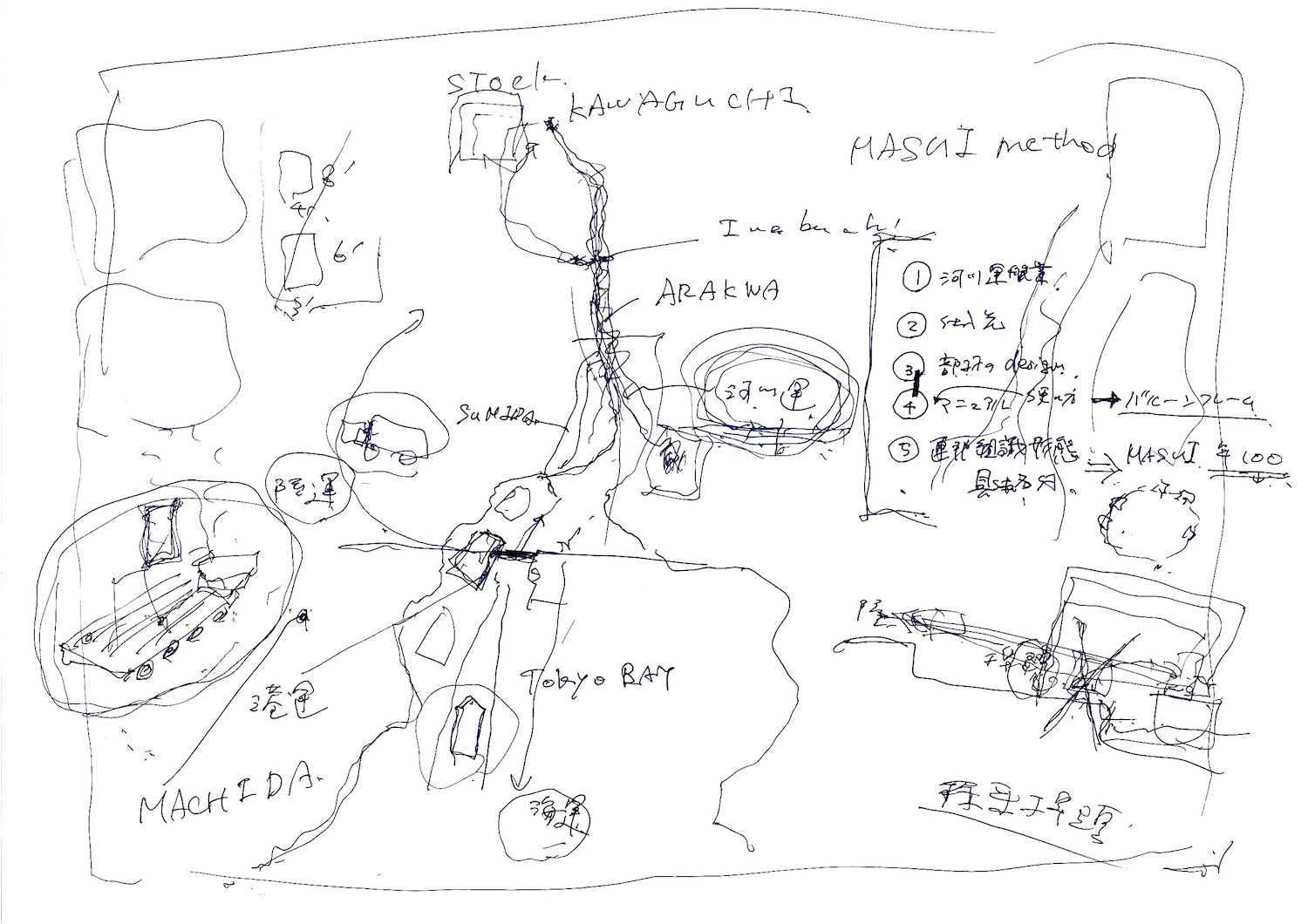

そこで本展覧会では中量生産中量消費の自立した設計施工と流通システムを「MASUI式」と名付け、それによってつくられる日本の住宅生産の地図を呈示する。

その点において渡邊大志研究室はますいいリビングカンパニーと協同することにした。

昨今の建築業界において既存の物流体制ではコストコントロールに限界があり、中小工務店が良質なものを安くつくっていくには改革が必要であると言われて久しい。

また職人の高齢化も深刻な社会問題となっており、ますいいリビングカンパニーも例外ではない。

「MASUI式」を具体的に考えるにあたり、剣持昤・規格構成材理論を民間の中小資本で実現していくことが最初の指針になる。

その上で、独自の流通経路として今は比較的弱い勢力となった河川運搬業に目をつけている。

2015.11.09

渡邊大志

物流と職人集団を持つ、工務店機能を兼ね備えた設計事務所に向けて

近年の問題点

これまで15年間工務店機能を兼ね備えた設計事務所を運営してきたが、職人の高齢化による人材不足の問題を強く感じるようになってきた。また、既存の物流体制の中ではコストのコントロールにも限界があり、良いものを安く提供するには更なる改革が必要となる。そこで、今後10年間の目標として、物流と職人集団を持つ、工務店機能を兼ね備えた設計事務所への飛躍を目指すものとする。

1. コストダウンにつながる新たな物流の可能性

① 木材市場との直接取引

→必要条件

・大量購入を義務付けられる。(材木の場合はパレット単位など、その場合材料の変形も問題となる。)

・倉庫の整備・在庫管理。

・小口運搬体制の確保とその経費。

→取り組み方

弊社は建売業者のように画一化された住宅を大量生産しているわけではないので、上記の条件を鑑みても部材調達のコストダウンにつながる項目のみを抽出して行う必要がある。

② ノーブランドの生産者から直接購入する造作材

・群馬県の唐松15㎜にて実施済み。市場価格の半額程度で仕入れ・販売。

③ 照明器具(個単位),クロス材(ロール単位),電気配線材,水道配管材を商社から購入。

④ 建材の輸入・・・石材・タイル等の仕上げ材。東南アジア、アフリカ製の建具。照明器具など。

2. 生産体制の整備

2-1.職人集団の育成

戦前まで、我が国の建築はすべて大工が建てていた。その子孫がゼネコンで、いまだに大林組のように「組」を名乗っている会社もあるほどである。東京大学の建築学科はもともと造家学科と称していたのだけれど、そこでは日本建築の授業は無く、後に建築学科と呼ばれるようになった。ここの出身者たちはもっぱら「官」の仕事ばかりをして、民間事業にはほとんど手を出さなかった。ましては住宅にはほとんど関知しなかった状態で、突然戦後の住宅ラッシュに突入したのである。

その後、世の中に建築家が大量に放出された。今では正直言って余っているほどである。しかしたくさんいたはずの大工さんが不足するようになってしまった。大工には学校が無い。これは徒弟制度が完備されていたからであり、教育制度を作る必要が無かったからである。大学の建築学科を出たものは現場の監督にはなっても職人にはならない。これが失敗だったのかもしれない。もしも早稲田大学大工学科なるものがあれば、きっと今でもたくさんの大工さんがいたであろう。

小学生・中学生に聞くと、大工さんになりたいという子は意外と多いということである。しかしながら、成長するにしたがって、建築職人になることなど選択肢の中から無くなっていく傾向がある。雨が降ったら仕事ができない、社会保険などが完備されていない、一人親方になるので生活の保障が無い、・・・こうした現実的な理由が成長と共にわかってくると、大工になりたいという気持ちも失せてしまうのであろう。それに上記のとおり、偏差値の高い学校に入ることが美徳とされる今の社会に、その欲求を満たす大工の学校は無いのである。これでは大工の数が増えるはずはない。ましてや少子化の時代である。名前を書ければ入れる大学がたくさんある時代に、好き好んでイメージの悪い職人の道を目指すはずなど無いのである。

僕はこういう状況を何とかしたいと思っている。大工さんでも、きちんとした会社で、生活も保証されて、しかもただの職人ではなくて現代の家づくりに必要な他の職種の技能を習得して、出来れば設計の分野までできてしまうようなスーパーな大工さんの会社を組織したい。こういうことは目標を定めないといつまでたっても先に進まないから5年くらいの目標にしていきたいと思っている。

2015.11.06

ますいいリビングカンパニー

増井真也

RIVER TO RIVER / The original housing supply MAP for Masuii Living Company

The project aims to create a map depicting the future endeavours of the Masui Living Company – a company that creates an interesting field between pre-fabricated houses and architectural influences.

New ways should be explored in the company's future and so the title „RIVER TO RIVER“ reflects the take on old Japanese river-shipping methods, incorporated into the prospective ways of Masui Living Company's idea under the umbrella-title: '100 houses for 1 year'.

The old idea of rice shipping will be the basis for a company map, using the network of wood as explanation of its unique style and method. In this sense, the river is not only the idea of a certain infrastructure but becomes also core element of the the company's future.

From the very origin of the wood, its extraction, its transportation – the creation of the Masui houses are traced and shown in its very own „Masui Method“, following the idea of a prospective Union group, which will include wood producing companies, transportation companies and craftsman alike.

Based on an extensive research in the development of maps during the last centuries both in Europe and Japan, the map will also serve as a display for the company's method – the „Masui Method“ – and will inherit a manual for each part of the houses, built in the unique Masui Living Company style – keeping in mind, that the traditional Japanese craftsmanship needs to be maintained and passed on to future generations.

The map research is centred around the various ways of depicting dynamic infrastructures and should set up a toolbox to exploit the way corporate dynamics can be displayed in different ways.

2015/10/13 海洋(文化人類学)地図の研究ノート|NOTES FOR MAPS OF OCEANS(CULTURAL ANTHROPOLOGY)

What is a map actually?

Sebastian Labis, Martin Pohl

2nd October 2015

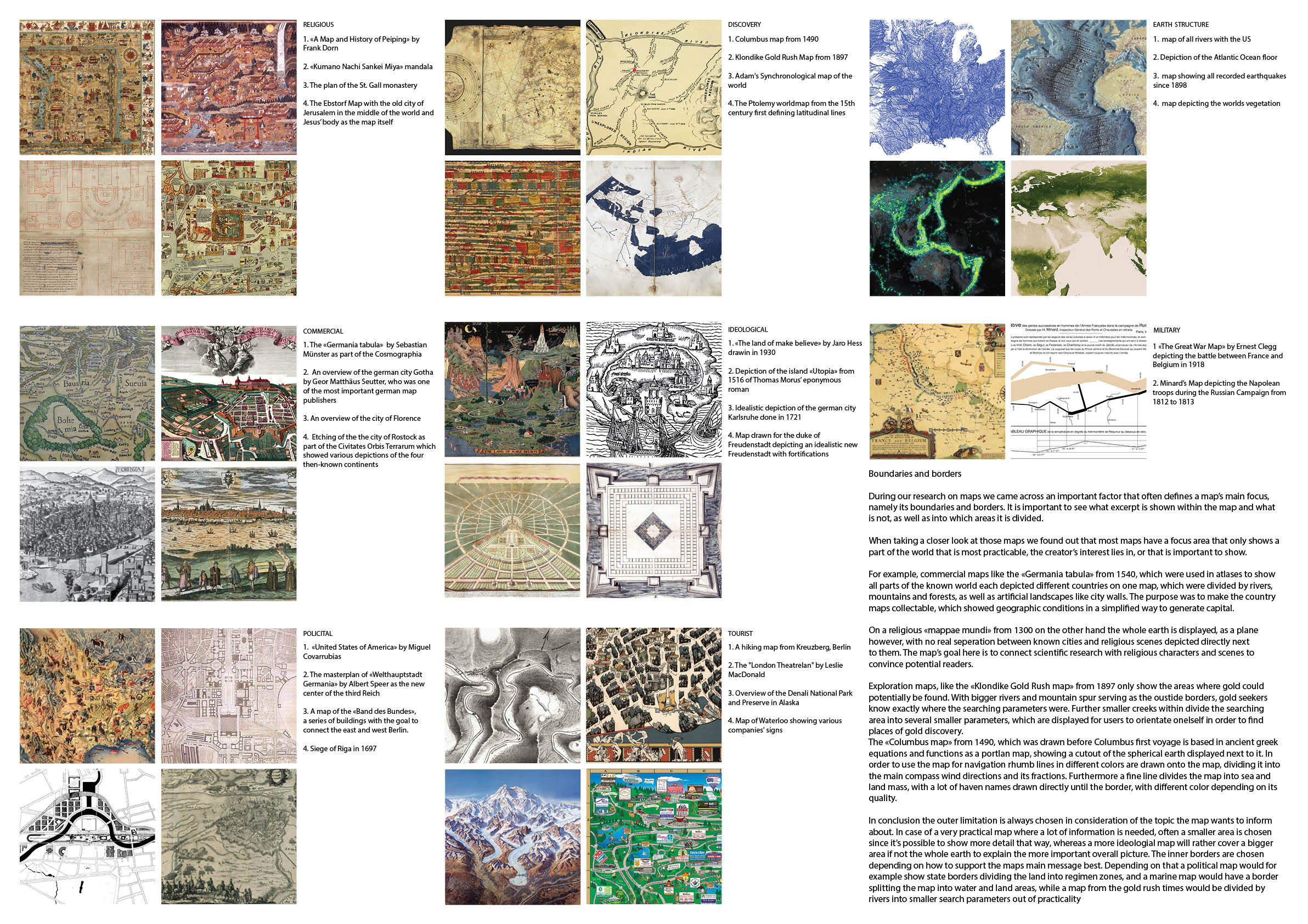

Even though maps are nowadays known as media to transport information in an universal and mostly technical and comparable way, a lot of historic maps and plans differ in what we would usually file as style of depiction.

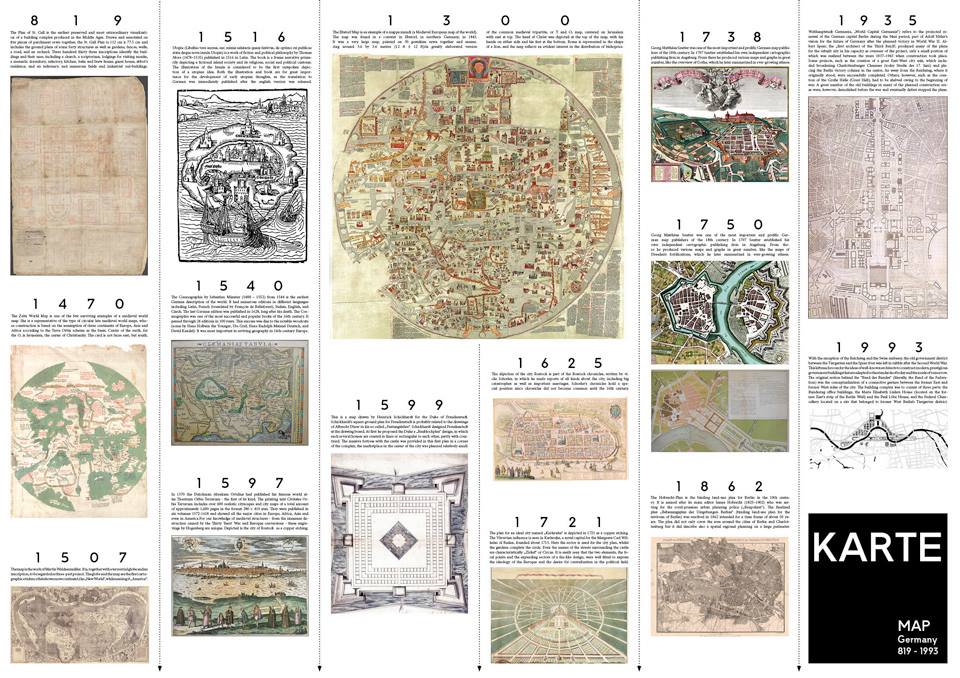

When we were asked to research about historic German maps for Masuii Living Company's 20th anniversary exhibition,

we asked ourselves what the purpose of looking at maps is and what their special quality could be.

So, simply speaking, what is a map actually?

Drawings and images are by far different than the written word, so what might a map be able to express that a text cannot?

Both born and raised in Germany, but with different backgrounds, we got the idea to take the position of an outsider while living in Japan.

Our aim was not only to compare different German maps to each other but rather use them as a tool to communicate about them, trying to find what we would call a German understanding of maps.

We started by researching for maps on a formal level. Every drawing that could be considered a map or a plan found its way into our research folder.

During that process we started looking for different motivations and their narrative expression in maps, keeping in mind the importance of spatial relations.

We looked for those components, being interested in extracting the essence of every chosen map, hoping to find what could be called a "German narrative".

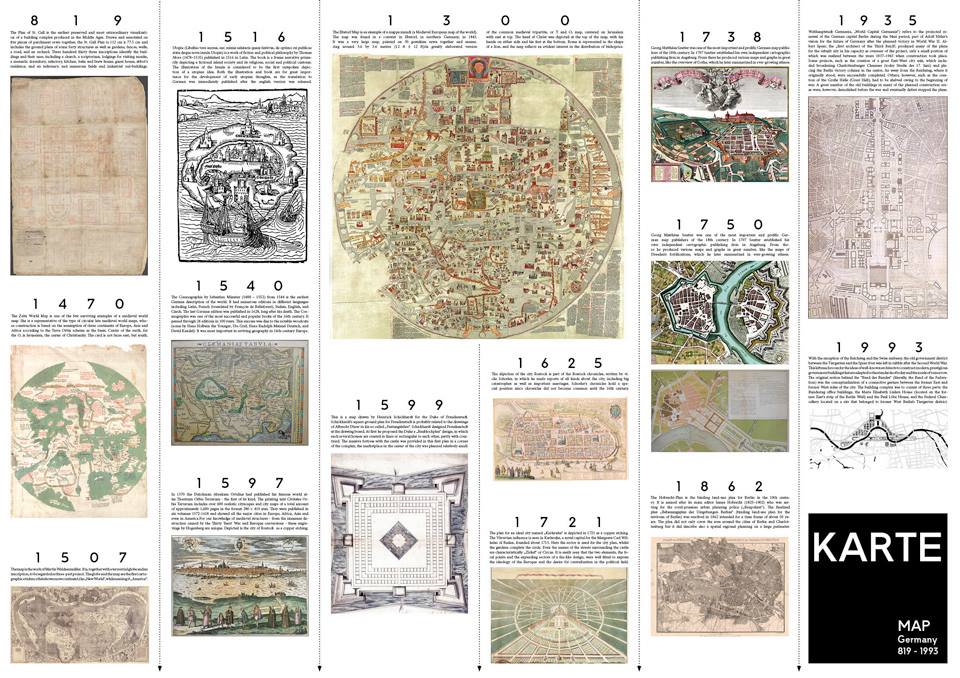

Poster of German maps in chronological order

注釈

上記の研究はベルリンのセバスチャン・ラビス、ワイマールのマーティン・ポールが行っている。

地図の研究の前提として、彼らが着目していることは、ひとつの地図の中の、あるいは異なる時代に描かれた地図の間の関係性である。

地図の政治的な側面や実利的な側面を超えて、巨視的な歴史のなかでの「ドイツの物語」(世界観)を構想している。

(上図・「Poster of German maps in chronological order」参照)