この度、新建築社より刊行された『新建築 住宅特集 2021年12月号』にて展覧会レポート「夢裡霧散の白井建築展」を執筆いたしました。 また本展覧会「渋谷区立松濤美術館 開館40周年記念 白井晟一入門」は、渋谷区立松濤美術館にて1月4日から1月30日まで開催されています。 是非、本レポートをお手に取ってご覧いただいた上で、展覧会に足を運んでみてはいかがでしょうか。

(『新建築 住宅特集 2021年12月号』展覧会レポートより)

Please click here to purchase it.

お買い求めの方はこちらをクリックして下さい。

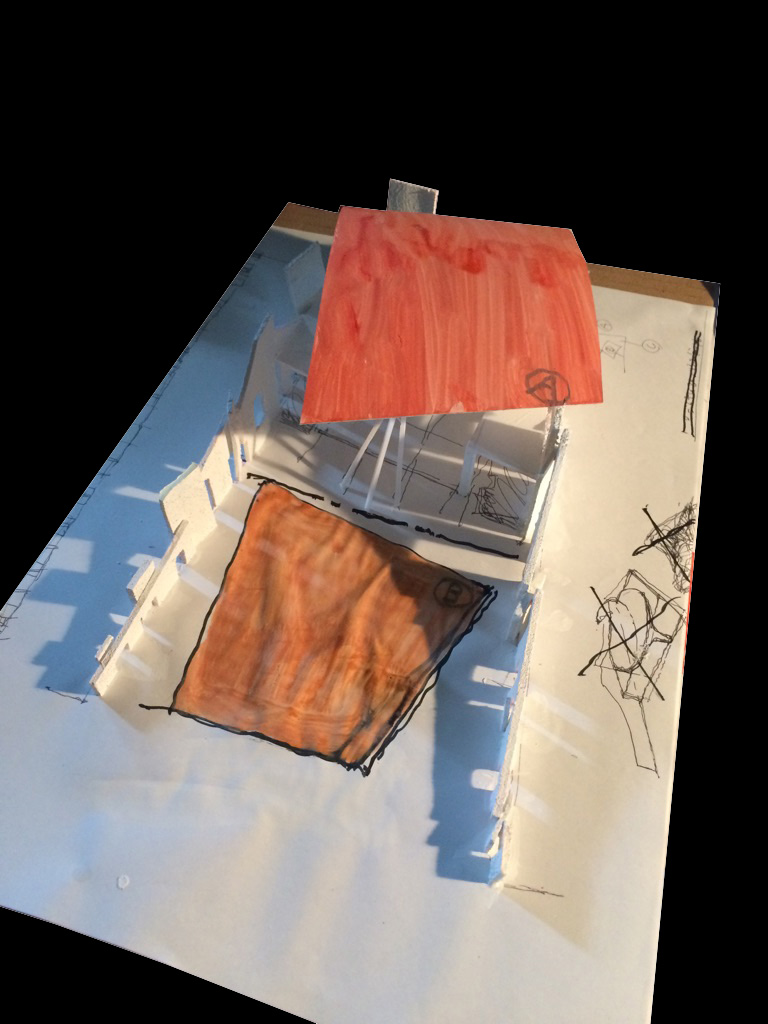

2018/12/06 工作ノート18

「Sechie ーすまひの節会」の舞台部装飾

昨日、現在施工中の建築の、鉄骨柱梁をつなぐ高力ボルトの尖端にある装飾物を附した。

この建築は、今日の住宅機能の実態である収納と水回りを敷地境界線沿いの倉庫状に封じ込め、舞台と名付けた4本柱の無機能棟がその倉庫状の機能棟を背負う構成とした。

装飾を附したのは舞台の内側に露わになる高力ボルト群である。

現代の工業製品の鉄骨部品を用いた構造計算上合理的な形態である構造体は、おのずと機械的様相を放つ。

ほぼ3間X3間の変形平面を持つ無機能な舞台空間には、高力ボルトの機械的様相は似合わないと感じた。装飾を附すべきかしばらく考えたが、何もしなければ予想内のものとなるのは見えているのでやってみることにした。

その分の予算を見ていたわけではないから、現場にあった9mmφの異形鉄筋を曲げて自分で作ることにした。

曲げるための道具もないので、足場の平板を差し込む口に鉄筋棒を差し込み、異形鉄筋の凸部をひっかけてテコの原理で手で曲げた。9mmはギリギリ手で曲げられる太さである。

その方法のために、鉄筋の形は上下の両端を入れ替えて曲げられる3種類に限定される。すなわち弓張り月、S字、上下で角度を変えた立体S字である。床に並べた写真はその類型を示している。

こうして作った変形異形鉄筋を舞台部の内側に見える高力ボルトの先端に溶接で止めた。

つまり、工業製品の鉄骨を接続する機械に、手仕事を加えたわけである。

ここ数日鉄骨職人の溶接作業を現場で眺めていたが、考えてもみれば溶接部は全て手仕事である。

溶接盛りの規定こそあるにすれ、近代的な構造計算の結晶でもある鉄骨の構造体とそれらを構成する正確な精度を持ったH鋼や角鋼は最後は職人の手仕事で固定される。その溶接部の表情の微差は職人の癖と偶然によって現れるものである。そのため、鉄骨造では溶接は保険的なものであり、その前に大量生産品である高力ボルトで機械締めする。そのボルトの尖端に人力で曲げた鉄筋棒を溶接した意味は、この建築が無機能棟を敷地中心に据え、それが機能棟をキャンティレバーで背負う構成に重ねて考えることができる。

単純に言えば機能主義への反逆とも言えるが、その先へ行きたい。

そのキーワードは「工芸」にあるのではないか、と考え始めている。

工芸は実用に添いながらも、其の内に自ずからデザインすなわち美を備えている。現在使われる意味での工芸は特殊な職人による高級な一品と理解されるが、全てが手作りであった前近代までは素人の手作りも民芸ではなく工芸であった。その価値観を現代建築に持ち込めないかと考えている。(この辺りのことは、全体建築ノート「Japanese ‘Kougei’(工芸)Architecture展 スケッチ01」の項を参照していただきたい。)

舞台部の柱梁は漆のような黒に、鉄筋棒は金色に塗装する予定である。

上手くいったかどうかまだ判断がついていないが、構成的すなわち機械的であることの等式を溶かす働きを期待してのことである。

2018年12月6日

渡邊大志

2018/05/16 工作ノート17

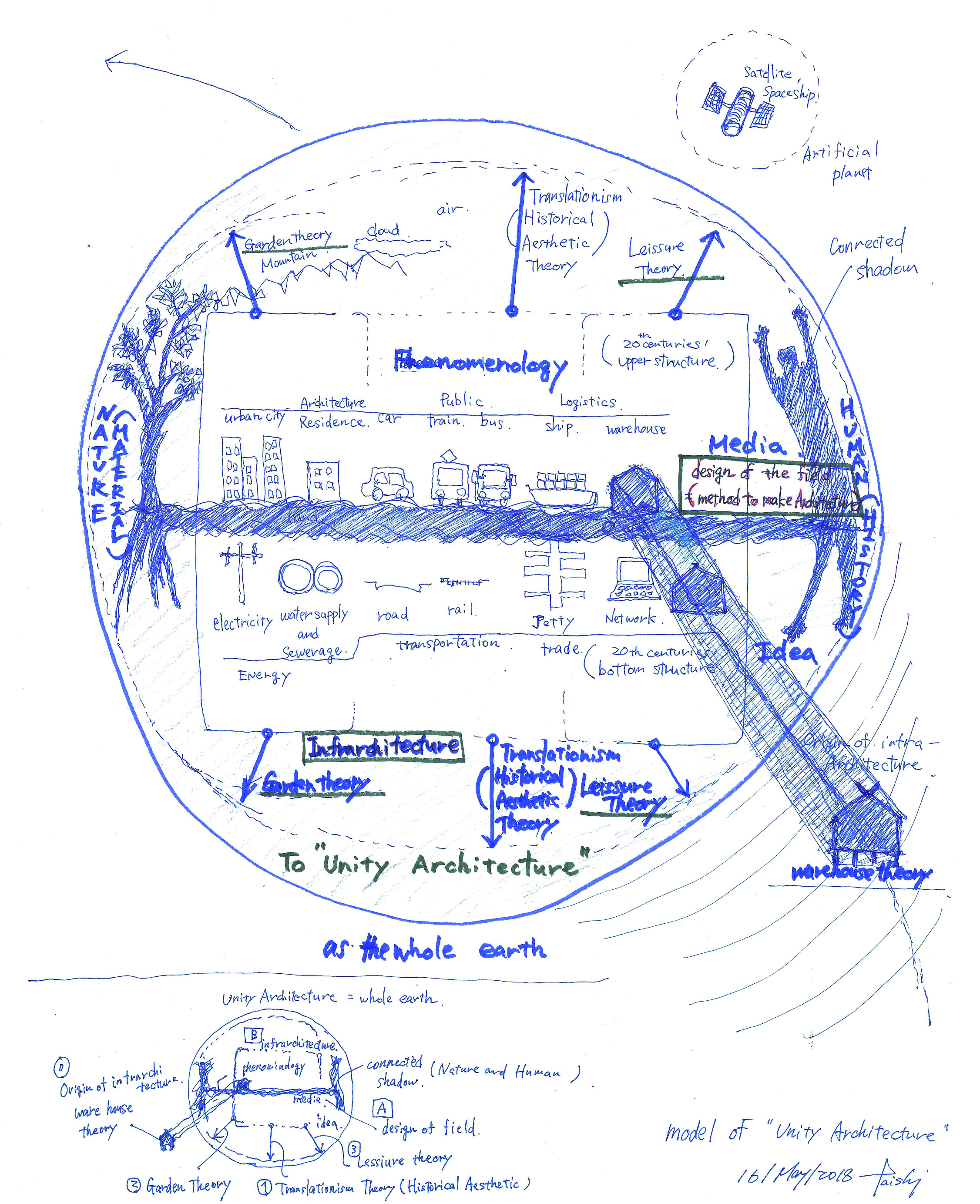

研究室のH.P.のTOPページのためのスケッチである。

2018年現在、私が考えるこれからの建築の概念を描いた。これまで’Unity Architecture’を標榜しようとしてきたが、他人には伝わりにくい不明瞭 なものであった。 このモデルは、地球そのものを1つの建築と捉えたときの、建築デザインとそれを稼動さ せる仕組みを示そうとしている。 これを構造体として近々にwebsiteの構造も作り直したいと思っている。

2018年5月16日 渡邊大志

2018/02/06 工作ノート16・仏教とヒンドゥー教が溶融するパタンのモデル

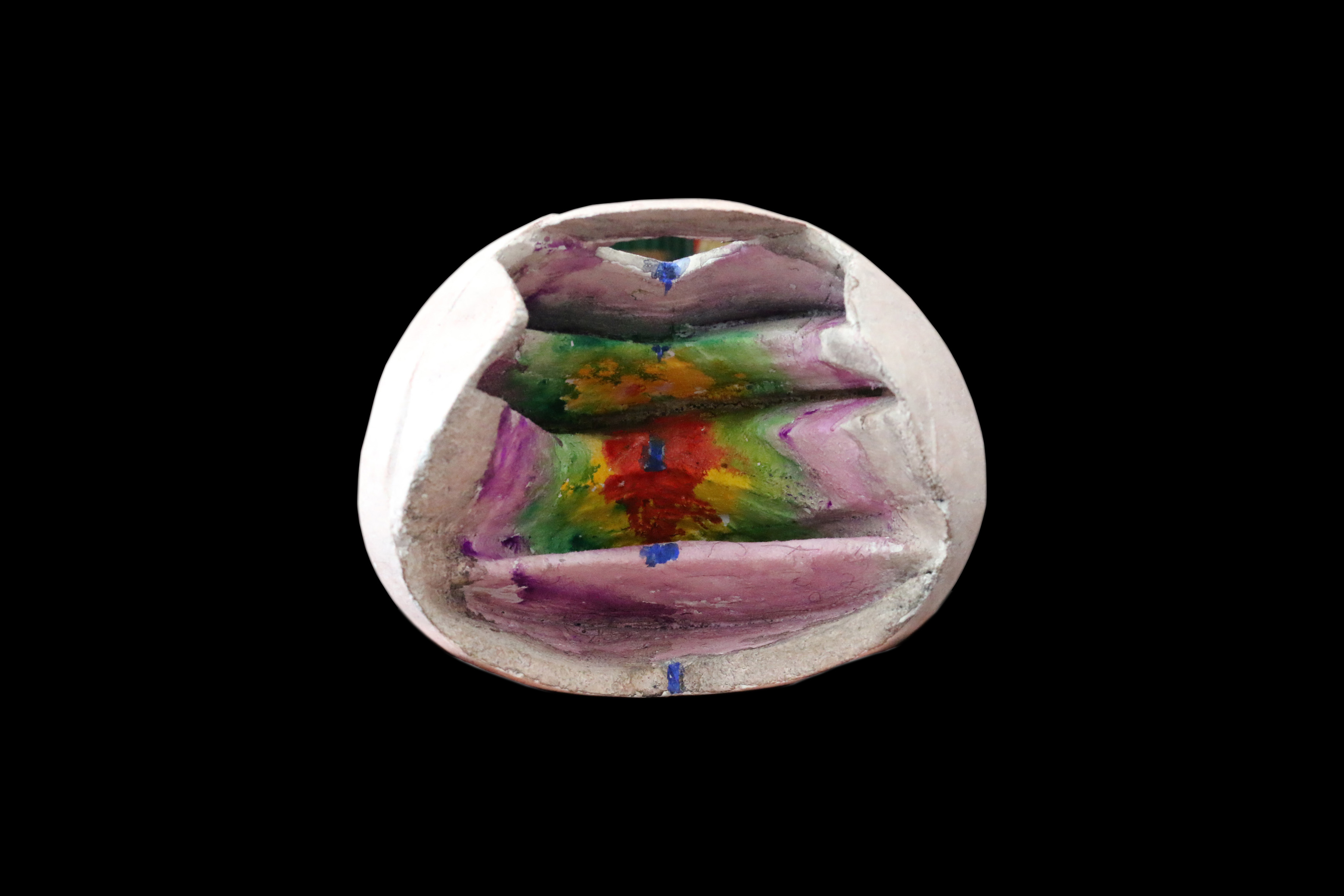

ときどき「これはどうしても自分の手で作らねばならぬ」、という模型がある。

建築は元来、職人など他者と協働で作るものであるが、他人の手を媒介にしてはどうしても表現できないものもある。特に、プロジェクトの世界そのものを設計する最初期のモデルはそうだ。

それで、自分の手で描き、作った。

昨年末に、ネパールのカトマンズ盆地のパタンを訪れた。

ここを含めネパールでいくつかのプロジェクトを作成中である。そのいくつかは、私のこれからのライフワークにしていきたいと考えている。30代で今の時代の日本を迎えた私にとって、ネパールでは東京にいては出来ないことをやりたい。東京他、日本での仕事は短期間でまとめざるを得ないことが多い。

相手もあることなので、まだその全容を記すことができない。だが、私のパタンやキルティプールの強い印象の一つは、仏教とヒンドゥー教が見事に溶融し、その世界観が融和していたことである。最初に作ったこの模型は、ある建築の模型であるとともに、そのようなパタンのモデルそれ自身でもある。

その意味から、「仏教とヒンドゥー教が溶融するパタンのモデル」と題することにする。スケッチから模型を作るまで、この命名は思い浮かんでいなかった。プロジェクトが進んでいくにつれて名前を変えるかもしれないが、模型に彩色を施し眺めてみるに、今はこの名が一番当を得ているように感じる。

2018年2月6日

渡邊大志 記

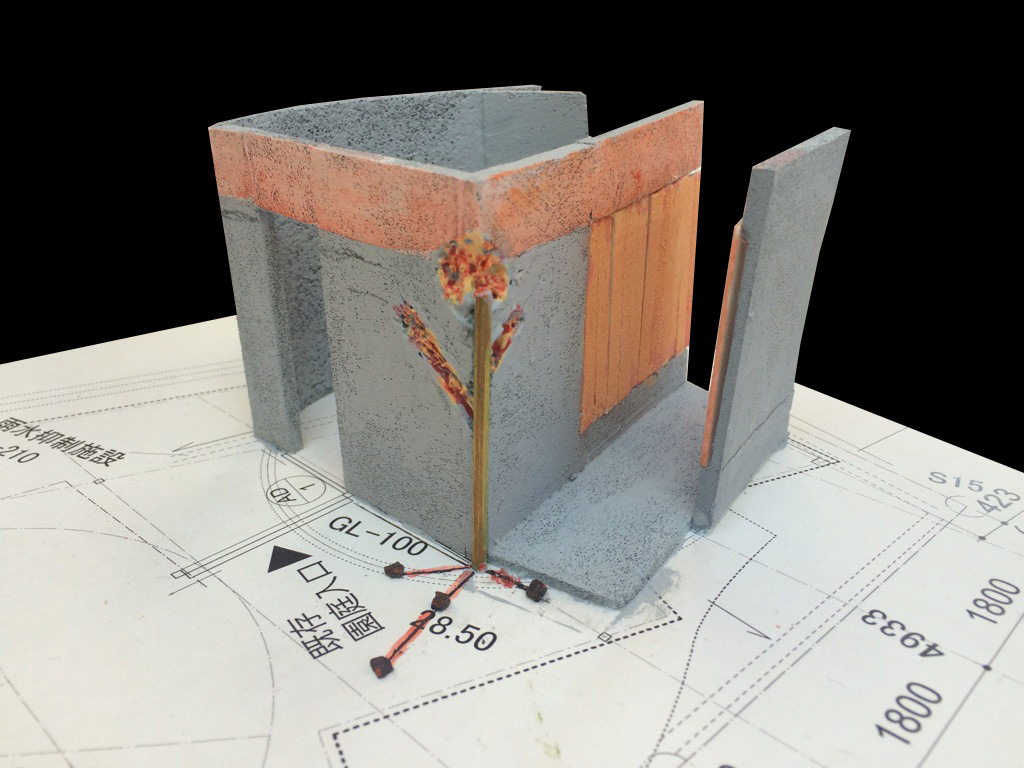

2016/04/25 工作ノート15・精霊計画の動機−4

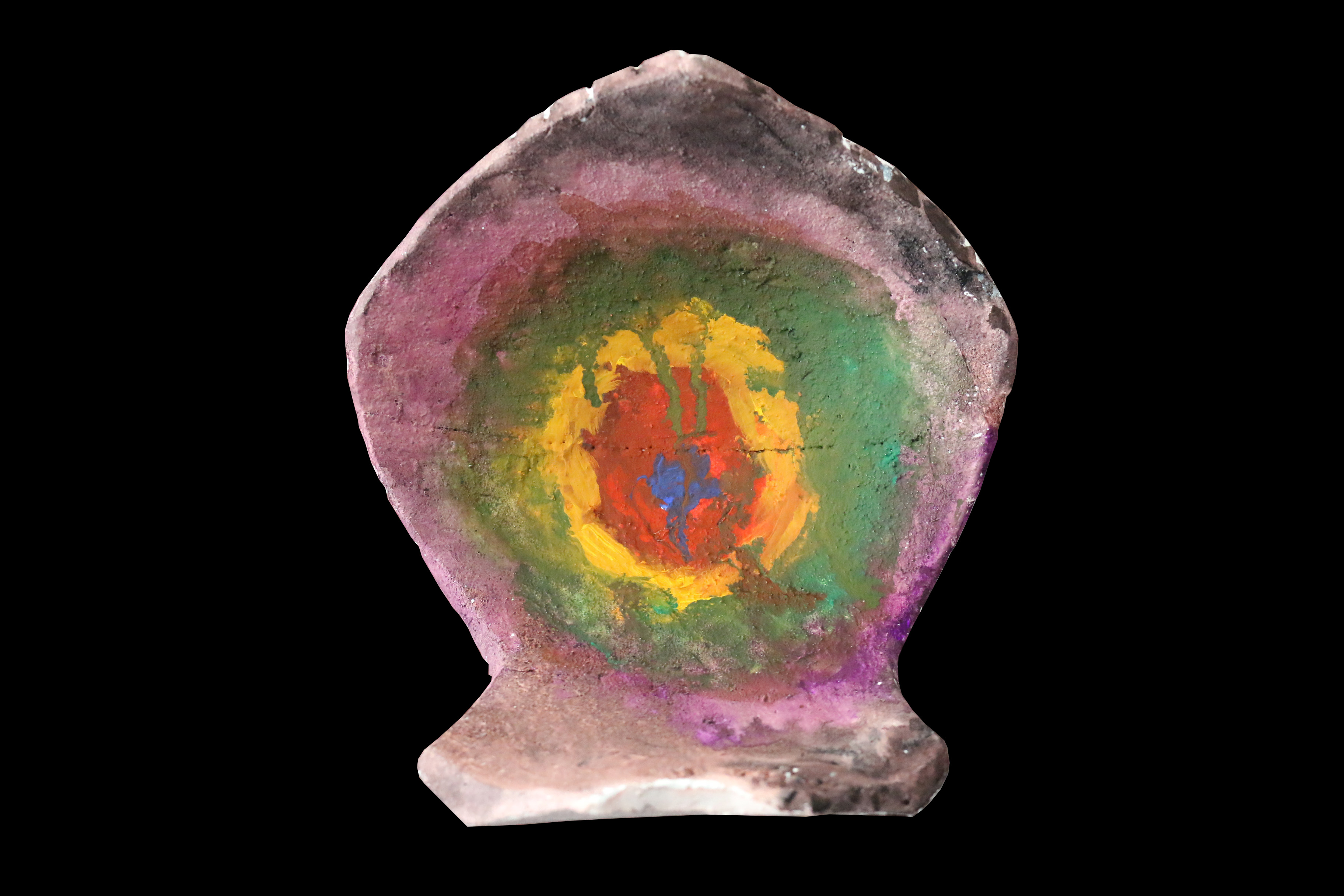

建築家という呼称がいつまで残るか、あるいはすでに実社会の中では形骸化してしまったのかはわからないが、概そ建築家らしきものを目指してきた人間にとっての設計を続ける精神の核の一つは建築の原型への希求であろう。

建築史の世界ではロージェの森の中の小屋や、アドルフ・ロースの墓が建築の始まりであると言われてきた。西洋世界から枠を外してみれば、津野海太郎は中国大陸の大草原に旗を立てたことが劇場の始まりであったとの言もある。

ここに出したモデルは今現在の直観でそれを表現したものである。当然、スケールはない。

正方形断面の直方体の一角が幾何学ではない曲面によって崩された固まりのなかに「穴」が貫通している。

この穴を抜く(開けるのではない)行為が建築する行為であると考えたかった。そして、これは直観でしかないのであるが、プラトン立体の様な完璧な立体であることを避けた方が良いという感覚が反射的に直方体を崩させた。しかもその曲面は例えば半円の様な同一半径で中心という概念を持つような曲線であってはならないという考えがあった。

建築家・磯崎新が指摘した様に、バロック期におけるベルニーニの楕円とボッロミーニの楕円の違いに対する知覚と同じ知覚がそこには働いていた。それは、形態を閉じない、別の言い方をすれば形態の中に動きが入っているべきだと思ったからである。

そうした原型の中に、今度は完全な正方形平面の穴を抜いた。繰り返すが開けたのではない。

つまり、穴には垂直方向の明確な方向性がある。ベクトルのような方向性は、これが自然に対して人間が建築する意思の様なものであることを反映している。

「穴」と考えると、アジアの諸地域にある窟院、洞窟の様なものがすぐにイメージされる。

確かに古代の人々は、岩壁に穴を掘ることで、空間を獲得し、これが建築するという行為であった。

それ以上のここでの窟院的なるものへの言及は解釈論になるのでしないようにしたい。

純粋幾何学に方向性を与えて穴を「抜く」という行為によって空間がネガティブに生まれる際の「建築する」意思そのものと、その跡を建築と呼びたいという気持ちが表現されているのかもしれない。

2016年04月25日 渡邊大志

2016/01/14 工作ノート14 ドアハンドルのデザインを介して考えていること-3

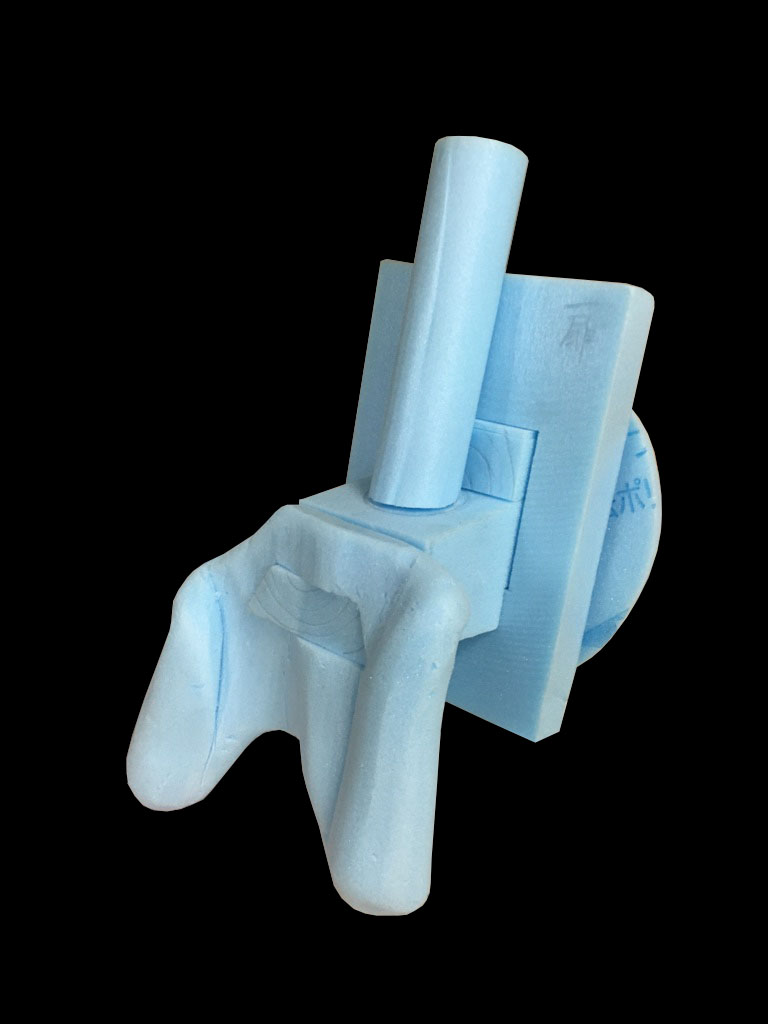

ドアハンドルに限らず、手に触れる部分のデザインには原寸のモックアップを作ることを心掛けています。スケールの異なるスケッチやCADの線だけではどうしても身体の曲線が作り出す融通無碍な立体的な動きをとらまえきれないからです。

実際に模型を作ってみると、スケッチの時点よりもはるかに立体的な造形になりました。

このデザインのポイントは、最初のスケッチで記した、ある純粋な球体の塊が割れるという原則を最後までどうにかして残すことと、その反面で模型写真にあるような人間の手が握って引くという力の流れがそのままダイレクトに物として結実すること、の二点にあります。

結果として、扉の手前の引くドアハンドルは有機的な造形を、扉の裏側の押すドアハンドルは球体の半分がそのまま残ったシンプルな造形をしています。

手前のハンドルには流木の自由な形状を活かして、それにささやかな加工を施して作ります。

また、ビスなどの金属を用いずに木組みで固定する方法も考えてあります。

1分の1スケールの模型作りでは、材料を特定し、それを使った独特な作り方(建築で言えば施工の仕方)がそのまま機能を満たした立体物として現れることが自らの身体で体感できます。

本来は、原寸模型を作るように、自分で体感したことがそのまま物に変わっていくことを連続していけば住宅の大きさくらいの物までは手作りでできるのだと思います。

2016年1月22日 渡邊大志

2016/01/14 工作ノート13 ドアハンドルのデザインを介して考えていること-2

ドアハンドルを考える上でもっとも重要なことの一つは、人間が直接触れるということです。

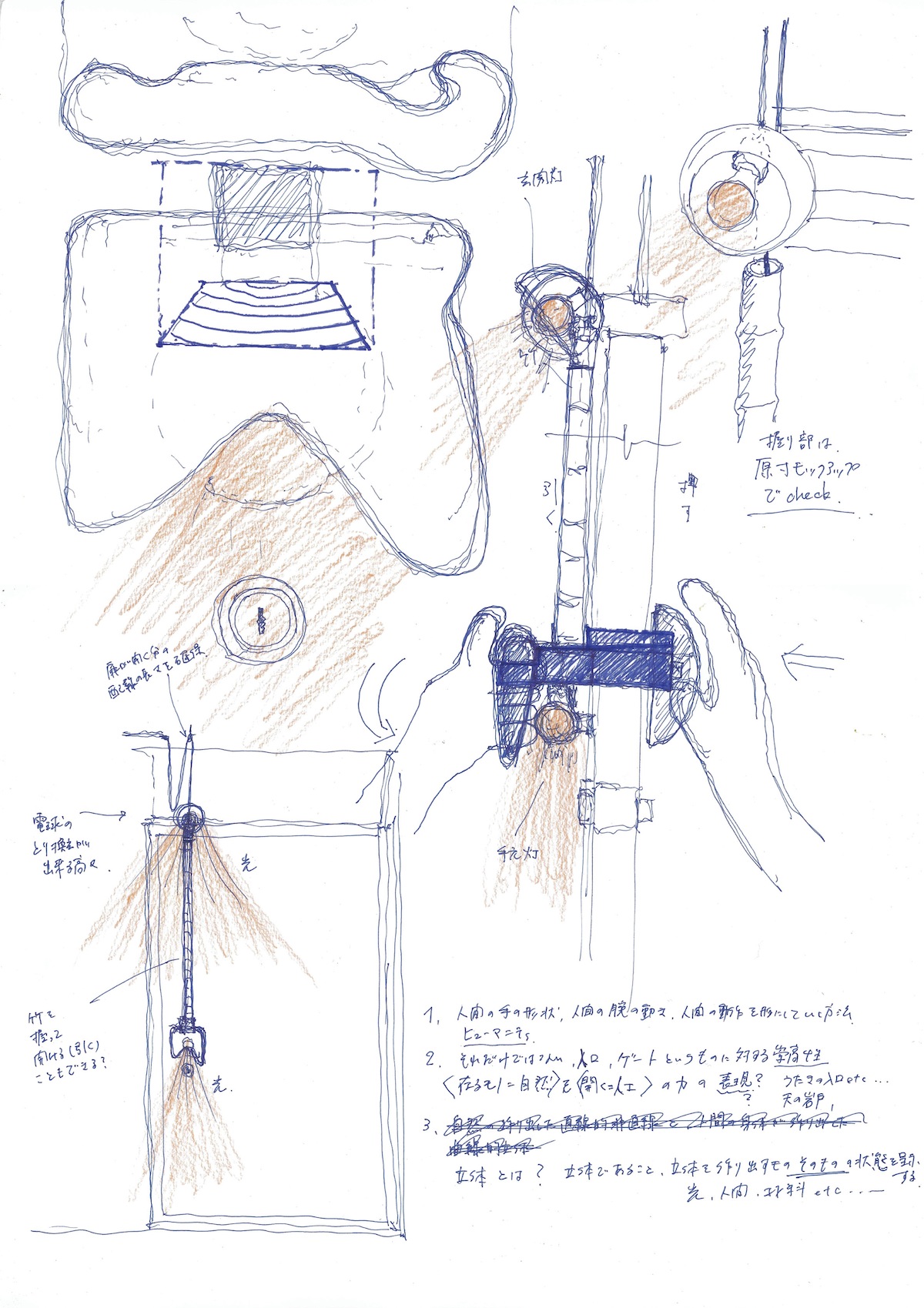

そこで、このスケッチの段階で、前のスケッチから一気にヒューマンスケールに、すなわち原寸に落とし込むことを意識しています。そのためにスケッチをしながら以下の3つのメモを書いています。

1.人間の手の形状、人間の腕の動き、人間の動作を形にしていく方法、ヒューマニティ

2..それだけではない、入り口(ゲート)というものに対する崇高性、<在るモノ・自然>を<開く・人工>の力の表現?

3.立体とは?立体を作り出すモノそのものの状態を呈示する、光、人間、材料、etc…

スケッチをしながら書き留めたキーワードは熟考して選ばれた言葉ではないので、こうして書き出してみると怪しい部分が多分にありますが、その分、考えている最中の生々しさがあると思います。デザインにとってその生々しさが重要ではないかと感じてもいます。1に書いたことは具体的にはハンドルの形状に端的に表現されますが、それだけを考えると前回のスケッチとの断絶を恐れます。そこで、2が必要となります。そして、原寸で考える面白さは具体的な材料を想定して、質感や、今回であればどのような木の目が見えてくるだろうかということを想像しながらスケッチをし、3に記したように、そのことがドアハンドル自体よりもむしろその前のスペースにどのようにして立体的な空間を作るのかを同時に想像していきます。

ドアハンドルで面白いことは、それが動く扉に設置されるということです。

つまり、ドアハンドルは人間の手に直接触れるものであり、かつ、扉が開く動きと伴って、その前後に人間の動きと一体となった空間を作り出すものです。そのため、扉を開くときにだけ生まれる空間をできるだけ立体的なものとすることが、最終的な目的と結論づけました。

そして、2に記したように、たとえそれが住宅の玄関扉であったとしても、古代の人々が「戸」という境界の両側を接続する稼働装置に視ようとしてように、ここにもある種の神話性が潜んでいることを忘れないようにしたいと考えています。

2016年1月14日 渡邊大志

2016/01/12 工作ノート12 ドアハンドルのデザインを介して考えていること-1

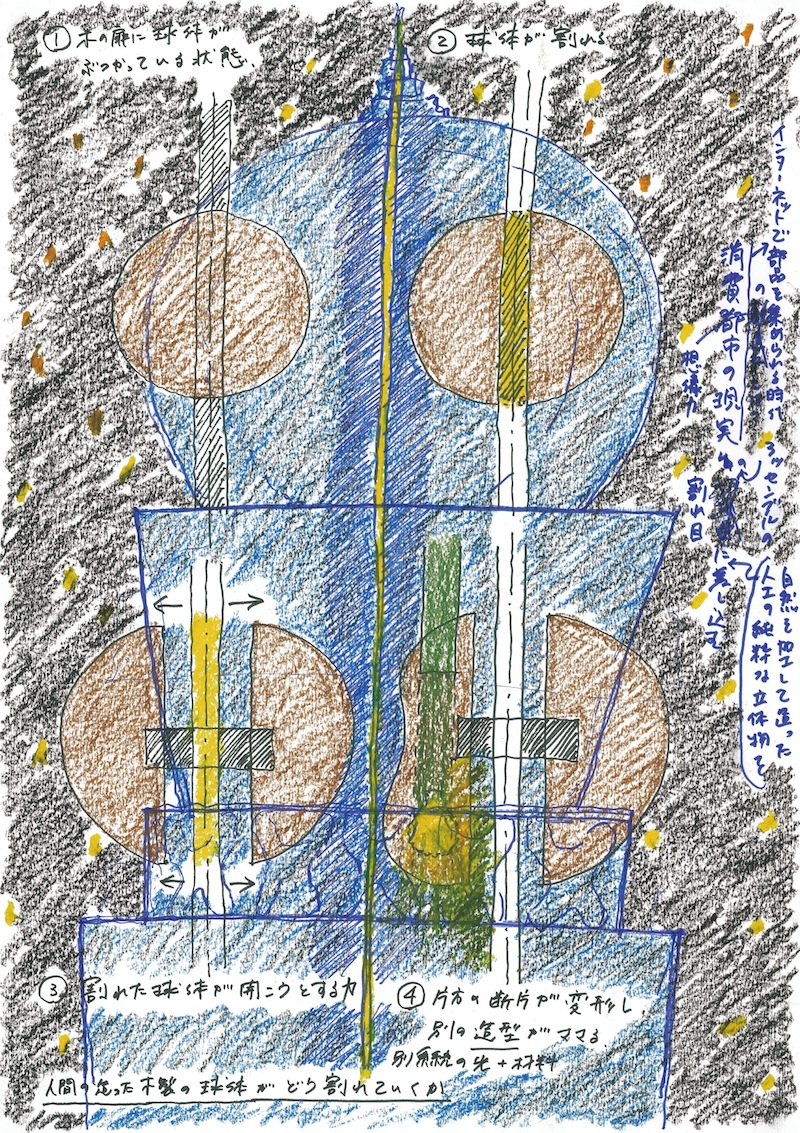

このスケッチはオリジナルのドアハンドルのデザインのためのものです。

それ以上に、これまでの自分の体験の中でも大切にしなければならいと考えてきたこと、そしてこれからも長く考えていきたいと思っていることと、どのようにしたら結びつけて考えることができるのだろうかと、それを自分に投げかけることを意識しています。

スケッチにはインド・ラダック地方にあるアルチ村で体験し、現地で模型も製作したけれど、当時の私の器では受け止めきれなかった何がしかのものをそのまま捨ててしまいたくないという気持ちが赤裸々に露出してしまっています。さらに言えば、その体験と先日中央アジアのサマルカンドやヒヴァで体験したことを同値のものと捉えて、何か一つの小さな具体物のデザインに落とし込みたいと考えています。

スケッチに付されている言葉は考え抜かれたものとは自分でも思えないし、スケッチを言葉で表現できていないことへの不満足があります。このことは頭で構想することの不十分さを物語っていると言えるでしょう。

しかしながら少なくとも、アルチ村で満天の星空の下に一定の領域をもって感得された風景(宇宙)そのものが人間と自然の歴史によって構築された建築であった、というイメージと、数多くのストゥーパがその領域を形作る媒介でありつつ、その内部を割って見ればより濃密な宇宙を内包していると考えようとした想像力を、一つのドアハンドルの原寸のアイディアに重ねてみたいと考えました。

割れるストゥーパと重ねて描いたのは、木でできた純粋な球体の塊が既存の木製扉にぶつかっている状態から始まり、それが扉の表裏に割れてその中から光やら何やらが生まれ、半分はその半球状の形態がそれらによって歪められていくまでの様子です。

このようなことを考えることの必然性は、正直まだ上手くお伝えすることができません。ただ、自分がなしたスケッチを後から見返してみると、ドアハンドルは建築の中で直接人間が掌のうちに、それこそ人間の身体の中の宇宙に包み込まれる数少ない部分であると考えてみるアイデアもあるのではないかと思います。

2016年1月12日 渡邊大志

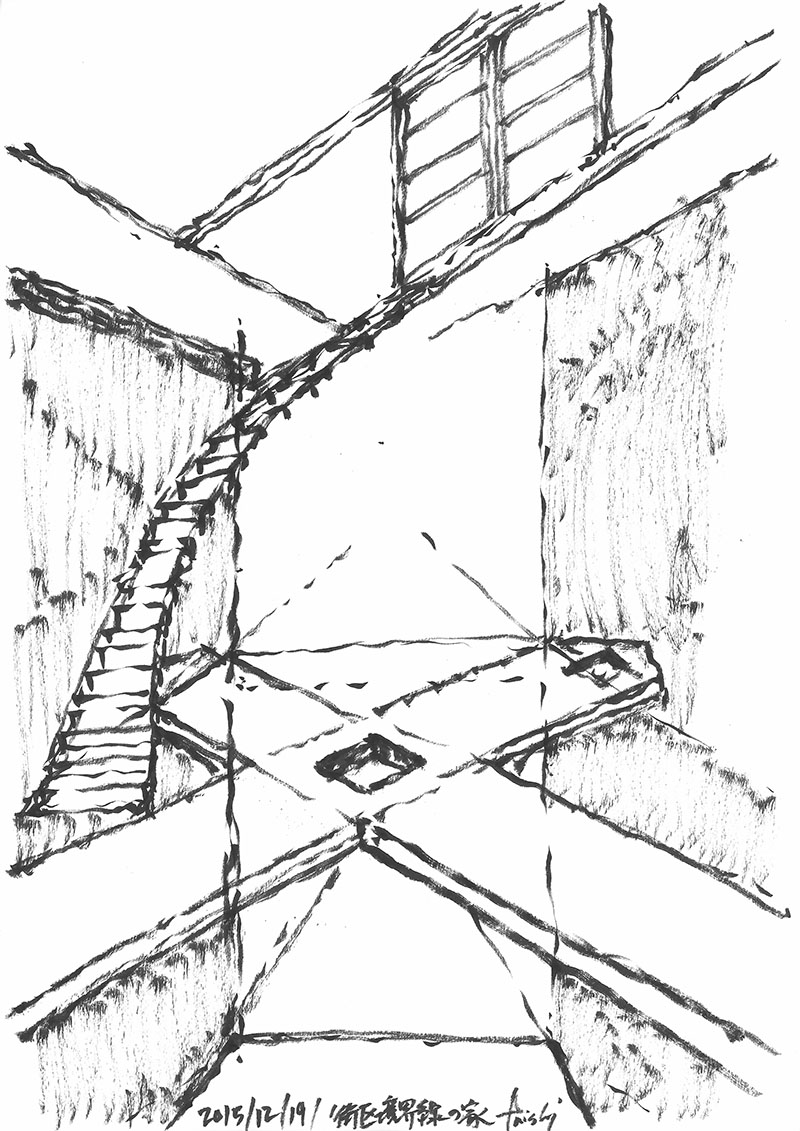

2015/12/21 工作ノート11 構造と空間のスタディ3

「街区境界線の家」

街区境界線の家、設計メモ

2015年12月21日 渡邊大志

12月20日、初めて現場を訪れる。敷地の印象はほぼ想定通りで、南側の交差点からの風景も予想通りであった。現在まで考えてきた案をより濃密なものにしていきたいという想いが強くなった。

この住宅はクライアントであるSさんの奥さんの要望を最優先に進めている。多くはない経験の中でも住宅の決定権つまり財布は女性が握るのを知り抜いている。Sさんは私の古い友人でもあるから、彼女の意見を汲み取りつつ共に全体を上手くコントロールしてきた。しかしである。Sさんは全てを奥さんに譲りつつも、唯一、とんでもない要求をしたのである。

「実は、地下にスカッシュが出来るスペースが欲しいんだけど、、、。」

調べてみればスカッシュをやるには10m×7mの平面形に高さが6mの空間が必要である。このボリュームを住宅の地下に埋没させよ、という要求であった。

都心近郊の敷地に住宅を設計する上で私がテーマにしていたことは、命名に表現したようにこの土地が東京の住宅街区の角地であるということをいかに社会的に位置づけるかということであった。それにはSさんが周辺の土地よりも高い対価を払ってこの角地を入手して得た容積率の角地緩和などの利点を最大限に活用するという経済的な合理性の直裁的態度も含んでいた。その結果、住宅の機能のうち、主人と客人のための特別な空間と婦人用のドレッサー室を兼ねた空間を敷地の対角線上に南北に離れとして配置し、その間に十字の架構から寝室を吊り下げる構成とした。つまり、二極化された主人と婦人の離れの間は吊り下げられた寝室以外は住宅が持つその都度の曖昧な機能によってどのような空間と形態が発生しても構わない、という意思を表明しようとした。

この考えは今に残っている。しかし、私の眼は地上から上のことを見ており、地下に構築された巨大な塊は頭にありつつ、あまり地上の空間と連環して考えられていなかった。

先日、構造設計家と打ち合わせるに辺り、上部の鉄骨十字構造を支えるための十字梁とそれを成立させるためには先述のような巨大地下空間がある方が構造的にも有利である、の解を得た。

つまり、私の設計趣旨を含めて、地上に構成される住宅の全てがこの物言わぬ地下の量塊感によってコントロールされていることを再認識することができた。

抽象的に言えば、日本の都心近郊住宅地への対応の仕方や個人住宅がいまだに持つかもしれない社会性(あると信じ始めている)を含めて地上のものは一切、地下に埋設されたミステリアスな塊によってコントロールされ、保証される。しかも、それはSさんの極めて個人的な希望というよりも異質な趣味とも言うべき「スカッシュを地下でやりたい」の面白さによって生まれた。

この考えは当初命名に表現した街区の角地に建つ意味を考えることよりも、物を作る上で上位に行きうる概念であるやもしれない。

ここまでは大過なく来たと言えるだろう。あとは、こちらの腕次第である。

2015/05/01 工作ノート10 建築の総合-2 強い内部で捨てるべきデザイン

厚さ4.5ミリの鉄板が高さ100ミリで折り曲げて製作されたデッキプレートから、直径120ミリほどの丸竹が長さ25メートルに渡って吊り下げられている。鉄の塊と形容すべきその屋根の下に生まれた空間を支配しているのは間違いなくその鉄の重さである。

竹の中には照明が仕込まれている。電気配線を使わずにそれぞれの照明器具に電気を飛ばすような技術はまだ実用化されていないから、照明器具のデザインには配線の処理が付いて回る。

その照明の床からの配線を隠すため、昨日一本の竹を施行中の床に立て込んだ。

現場で出た余り材から杉の角材90ミリとその半裁材を拾って、その竹柱の両脇を固定するように控え壁に打ち付けた。

固定材はもともと廃材になりかけていた材であるから必ずしも綺麗な材ではなく、そのデザインも現場で即興で作り出したものであるから、そのこと自身をデザインの武器にすることが意図された。

すなわち、材の背割りをわざと表に見せながら、角材の断面に現れた杉材の芯の模様を唯一のデザイン要素として材の形などは全くのノーデザインとしたのである。

その結果、剥き出しの鉄が眼に見えない重量の圧力によって空間を支配する構造の中にあって、対抗はしないが消し飛ぶことのない装飾の類がこの一本の竹の柱を固定するための材のデザインによって生まれることができた。

このようなことを工作ノートに書くのは、建築の一応の完成が近付くにつれて、建築が実際に立ち上がる以前に考えていた様々なもののデザインをどんどん中止して捨てていったという経緯があるからだ。

先に述べた鉄の塊というべき屋根と天井を一体化した物質の圧倒的な重量感はスケッチや模型製作などではほとんどといって良いほど意識されていなかった。つまりそのことに気が付いていなかった。実物を想像する経験がまだ不足していたからであろう。そのため、飾り柱、欄間、下駄箱、階段といった様々な必要品をコチョコチョとある意味では工芸的な手付きでデザインしていたのである。もちろんそれはこの建築に執拗なまでに執着する気持ちからであったが、結果的に無数の仔細なデザインの集積は現代デザインのか細さと意に反していつの間にか通じてしまっていた。

現場の建て方が半分くらい過ぎたところで、その間違いに本能的に気付き始めた。確かに最初は工期や施工費の圧縮の名目でデザインを削っていったが、圧倒的な鉄の構築物の中にあって自らの形態的デザインはあまりにも脆弱に消し飛んでしまうものであったことはなんとなくわかっていたのである。

それまでの考えが次々と捨象されることに抵抗感がなくはなかったが、形態的なデザインではないデザインの存在が本質的にあることくらいは知覚できたので納得した。

それで、この一本の竹柱を固定するためのデザインの話なのである。角材はまさにぶつ切りであって、それ自体には特に小洒落たデザインがあるわけではない。ただ、いくつかの杉の角材の断面がその材がかつて樹木であったころの記憶である年輪を眼前に見せつけるようにして控え壁に配布されて固定された様相には、明らかに装飾的な様相を含むデザインの存在がある。

そしてそれらは天井から内部空間を圧力をかけつつもギリギリのところで宙に浮いているような鉄の塊の存在形式に対して、同じ次元で存在可能な形式を有している。

そのようなフィールドで成立するデザインだけをこの現場ではこれからも残されていくであろう。それが、今までのデザインを8割ほども捨ていった動機であり、それらは捨てるべきデザインであったのだと思うのである。昨日はそのことを実にリアルに学習した。

渡邊大志

2015/03/02 工作ノート9 建築の総合-1 建築内外部のオリジナル色見本の作成に附して

今作っている建築に1950年代の日本の建築がまだ持っていた建築然としたものを強く求めたい自分を感じている。材料や素材に過剰なバリエーションとテクニックを駆使せずとも、空間は強く、そして多彩であった。

当時を体験していない私は若いうちにその体質を身につけておきたい気持ちが強い。その気持ちからこの現場へ通いつつのエスキスを重ねている。

その一つに近代化が工業化に完全に読み替えられる以前の材料・構法への関心がある。左官に代表される湿式構法はその問題を最も抱えたものだと思う。鉱石など顔料と自然な物質が持っていた本来の色味は接着剤でつなぎとめられたペンキ状のものになり、その代償として雨や汚れに強いという平明な利便性を獲得した。平明な利便性とは経年変化を受け付けないことの他ならない。しかしルネッサンス期の西洋建築やヴェニスの町中の建物にみられるように、時間の流れまでもその都度含浸させていくことが本来この構法が持っていた合理性であり、魅力でもあった。経年変化を味方にする構法が経年変化を受け付けないことによって近代化しようとするところに大きなクエスチョンを感じる。今となっては本来の湿式構法が持っていた色むらやテクスチャーを出すのは極めて困難であり、精緻なものより豪快に仕上げてもらう方がむしろ工費は上がる、が世の常識になった。

オリジナルの色見本を作る体験もそのような理由で私にとっては重要な勉強であった。今、現場小屋には手作りした何種類もの色見本を壁中に貼り出してある。それらに囲まれた空間でその中から慎重に色を指定しつつ、左官屋さんにその色とテクスチャーを再現してもらうようにお願いした。パーライトモルタル、色モルタル、漆喰の3種の素地と朱紅色、グレー、サーモンピンクの3種の色の掛け合わせで、早々にサンプルが仕上がってくるはずだ。

その次には左官屋さんの性格や手癖も構法に汲み込んでいく面白い作業が待っている。

渡邊大志

2015/01/30 工作ノート8 建築の玄関内外の空間の連続性について

建築の玄関は外部と内部が人間の行為によって具体的に連続される分かり易い場所である。

玄関前階段左の木垣には正面扉と同じ大きさの開口部を人間の上下移動の動きに連動して配している。それを具体的につなぐのは足裏と手摺りの感覚と足元から正面へと動く目線の中に入ってくる物質が還元された視覚情報である。

木垣の足元はタプロムの遺跡のように生命力を持った自由曲線の色モルタルで壁と床を連続させている。反対側の手摺り壁も同様だが、仕上げの色を濃い紅朱色とサーモンピンクを使い分けてそれぞれ吹付けと金コテ押さえで表情を変えている。

玄関扉をくぐって中から振り返れば、柿渋を重ね塗りした下駄箱が床からやや浮かんで、その間を天井から床まで合わせガラスが切断するようにつっきっている。そのガラスのコバから入る光の両側で、外部から引き込まれた漆喰左官と内部の黒曜石系のパーライトモルタルが激突する。

玄関扉に300mm角で空けられた窓は内部と外部の世界を互いに覗くトンネルであり、遠目がねである。

この玄関の内と外を隔てる壁はあたかも仮面の表と裏のようであり、空間を表裏一体のものとしつつも、その一方で表と裏はやはり互いに異なる独立した世界でもある。

渡邊大志

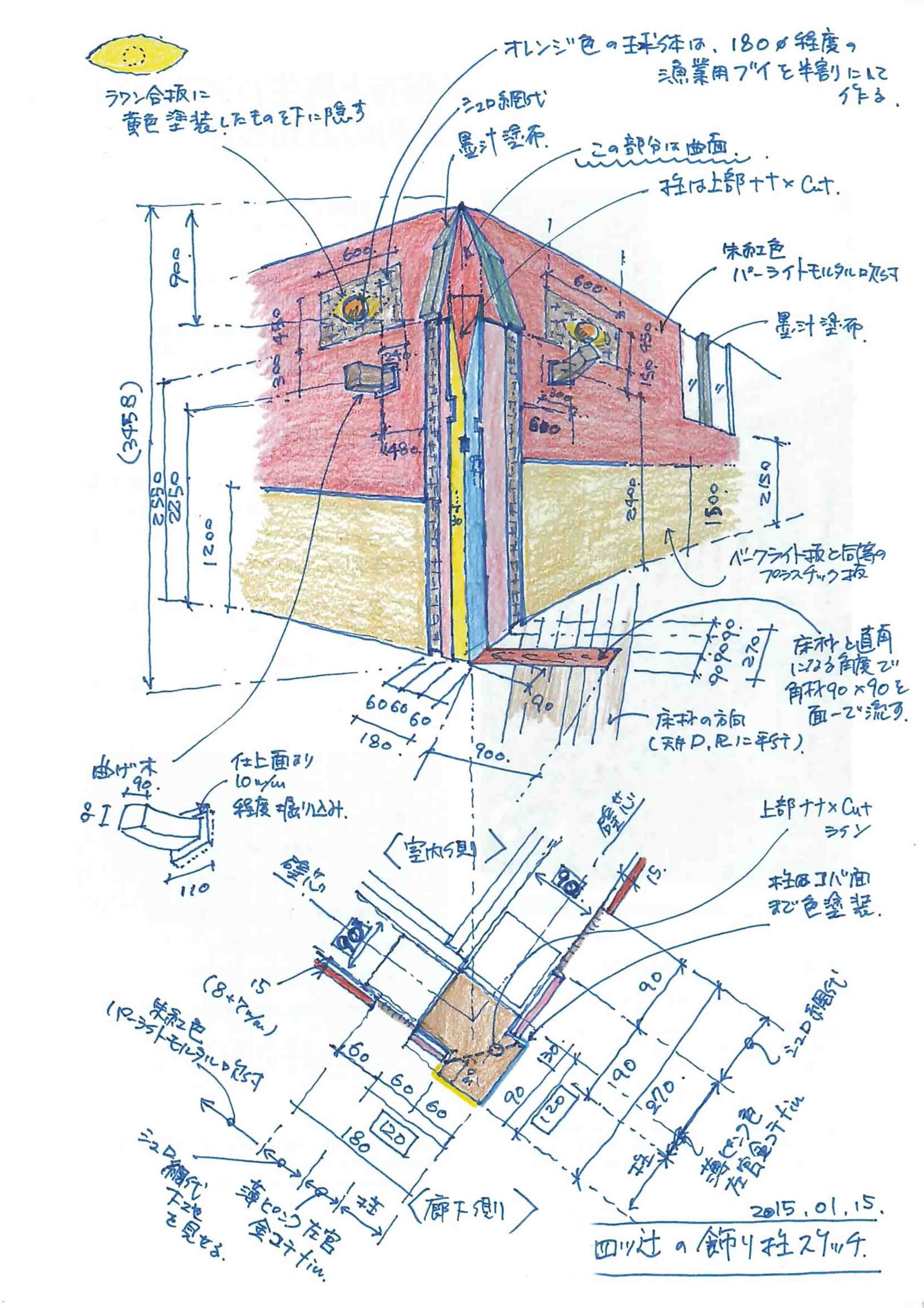

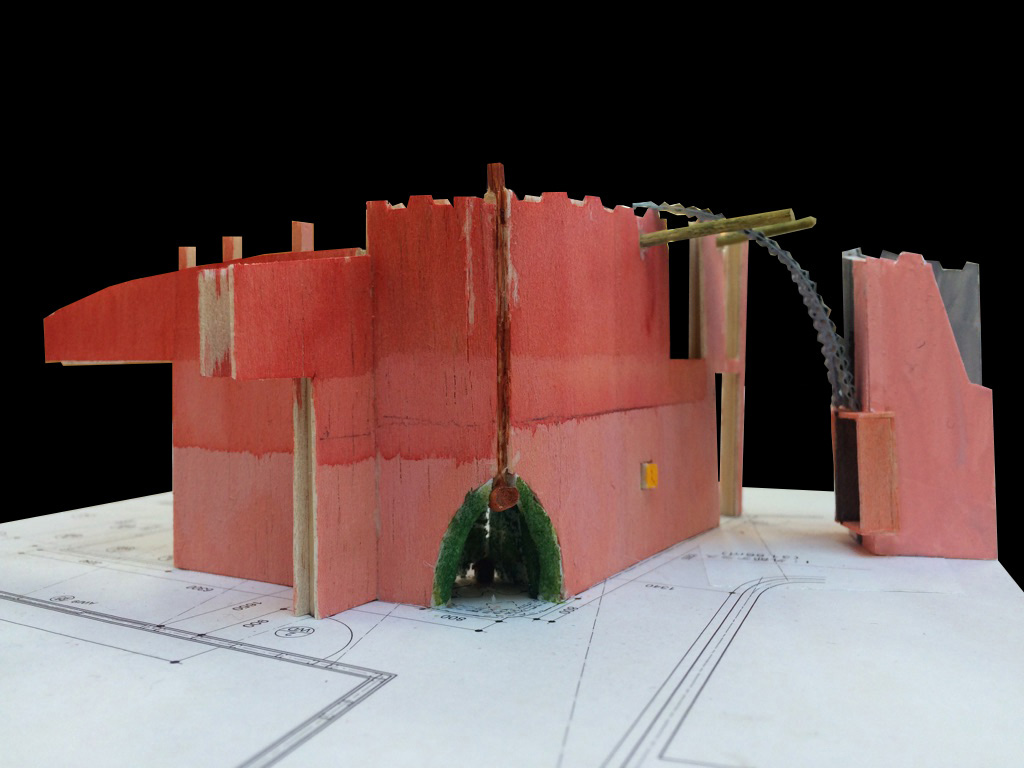

2015/01/27 工作ノート7 変形四つ辻角の飾り柱について-2

飾り柱を中心に、いくつかの材料と仕上げの集合が全体的な装飾の姿を呈している。

3色に塗装された角柱、2種類の色と吹付けと金コテ押さえを組み合わせた左官、自然に曲がった木を活かしたツノ状の突起物、シュロの網代と漁業用のブイを転用した装飾などが集合している。

それぞれの装飾の距離感に配慮がある。

私には世界各地の伝統仮面への深いといずれは言い切りたい関心があり、いつの間にかそのようなものを模倣していたやもしれない。模型写真では使用した模型材料の性質が裏側からの光を透過して美しいが、模型の副産物をどこまで実物に取り入れられるかはまだ心もとない。

渡邊大志

2015/01/26 工作ノート6 変形四つ辻角の飾り柱について-1

いくつかのエスキスを経てようやく最終案になりつつある。

スケッチは変形四つ辻の中でも最も広いコーナーのものである。四つ辻を巡る考えは、スケッチ下段に示した角柱の造作に収斂されている。

大壁を構成する90角の柱に対して、通り芯はそのままとして角にだけ120角の柱を1本用いる。すると、この部分だけ真壁のように柱が30mmずつ飛び出すことになる。この30mmギャップを最大限に活かして、柱両側の仕上げの種類の違いによる厚みを少し計り複雑に出入りさせている。

中心となるこの柱は構造柱ではない(建物は鉄骨造である)。そのため、120角の柱は床から2100mmの高さから次第に面がとられ、2550mmのところで完全に左官壁の中に姿を隠すようにした。

これによって、この辻のコーナーの足元は直角だが、天井ではカーブを描いて柱の左右の空間を接続することになる。

渡邊大志

2015/01/17 工作ノート5 H保育園増築棟内部の変形四つ辻について-2

そして四つ辻は既存棟と増築棟の内部を行き交う子どもたちと保母さんの動きによって変形し、以下の5つの辻を巡る人間の動きを表現する。

①の辻 材料が飛び出す:ろくろで作った一球一脚の椅子が壁から片持ちで出ていて、子どもたちが座れる。

②の辻 美学の交差点:廊下側のみカーブした壁としてここに飾り柱を立てる。その柱に向って左側を伝統的な材料を用い、右側を工業製品の左官を用いて仕上げる。それぞれの仕上げは壁内部の構造材、下地材とも微妙にズレを持つことが意図される。例えばシュロの網代が左官下地から仕上げ面へと表出し、コーナーから飛び出した飾り柱は上部では左官壁の中へと沈み姿を消す。

③の辻 時間(歴史)の重なり:既存の木造倉庫の古い色モルタルの外壁の上に新たに色モルタルの土盛り状のふくらみを作り、飾りのついた家組合の商品である藤江民さんの絵付けタイルを埋め込む。増築棟の玄関から入るときは、最初に眼にする辻になる。

④の辻 割く力:両側の壁をギギギギと開いたかのような空間に対して、鉄骨柱に木の箱が入れ子に差込まれている。木の箱は子どもたちの下足箱である。

⑤の辻 視線が射る:辻に正対する壁に覗き窓を子どもの目線の高さに設ける。窓には色ガラスがはめ込まれている。実利的な機能は、子どもが中のトイレにいるときに保母さんの眼が行き届くようにするための窓。

渡邊大志

2015/01/16 工作ノート4 H保育園増築棟内部の変形四つ辻について-1

古来、「辻」と呼ばれる場所は都市文化の醍醐味が生まれることが多い。

黒澤明などの良き時代映画にはよく辻が登場する。

辻から飛び出て想いもかけぬ人と出会い、ふと思い立って折れ曲がり進むべき方向を変え、はたまた辻斬りと言われるように隠れ潜み、辻を行く人間の内に感情を変化させる劇的なるものが都市空間に表現される場所である。

そのため、辻には行き交う人々のアニマが宿る。

星の子増築棟の内部には小さな、そのために辻を巡る思惟が凝縮され得ることを目指した辻を作り出したい。

渡邊大志

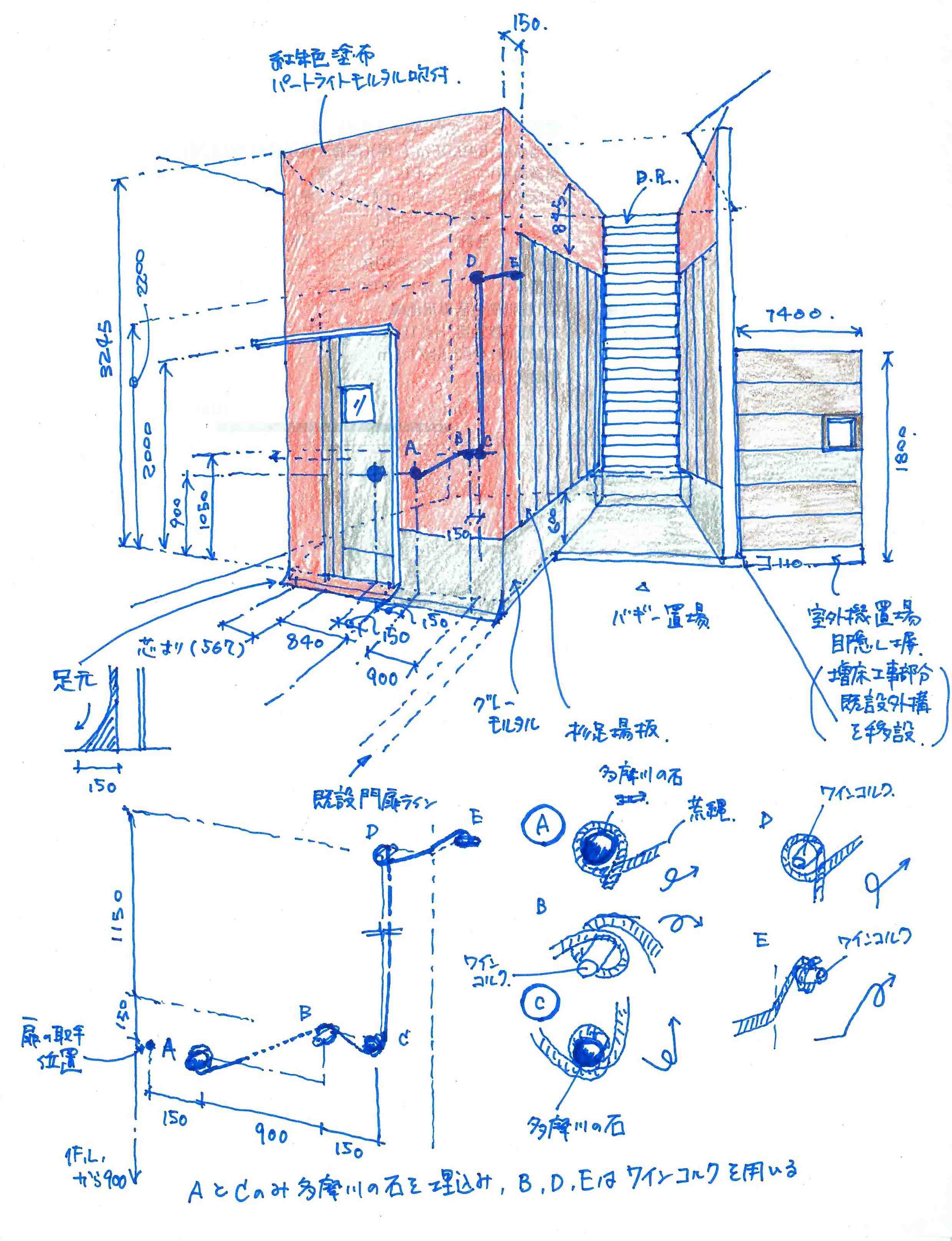

2015/01/15 工作ノート3 H保育園増築棟アプローチ部分の装飾について

施工中の現場のスケッチを重ねている。というのは、やはり現場で出来上がってみないと感得できないものがあるためである。

人通りの多い道路から引き込んだ長いアプローチの土間コンクリートにはすでに様々なものが自由な造型で埋め込まれている。その有り様を現場で確かめた上で、アプローチの一番奥のコーナーの仕上げと装飾を考え直した。

この装飾は土間に自由に埋め込まれた造型に対して、意図的にある程度の理知的なコントロールを表現する様に努めている。ただし、その分材料には均一化された工業製品を用いることを嫌った。

スケッチに描かれた扉には、ろくろで作る木製取手が当初から想定されている。これが調度子どもの眼の高さである900ミリの高さにあることから、まずはそこから150ミリ離して現場近くの多摩川の小石を外壁に埋め込むことから始める。あとは材料がビリヤード状に玉突きされたようにして、それを荒縄で結んでいる。小石はAとCの二ヶ所のみに用い、それ以外はワインのコルク栓を用いている。

下部に示したそれぞれのポイントのスケッチは、荒縄を小石あるいはコルクのどちら側から巻くかの結び方によって、縄の太さの分だけ生まれる小さな角度を用いることを意図して描いた。

これらの装飾群は薄く左官の下に塗り込められるが、荒縄の種類はこれから大工さんと相談したい。

渡邊大志

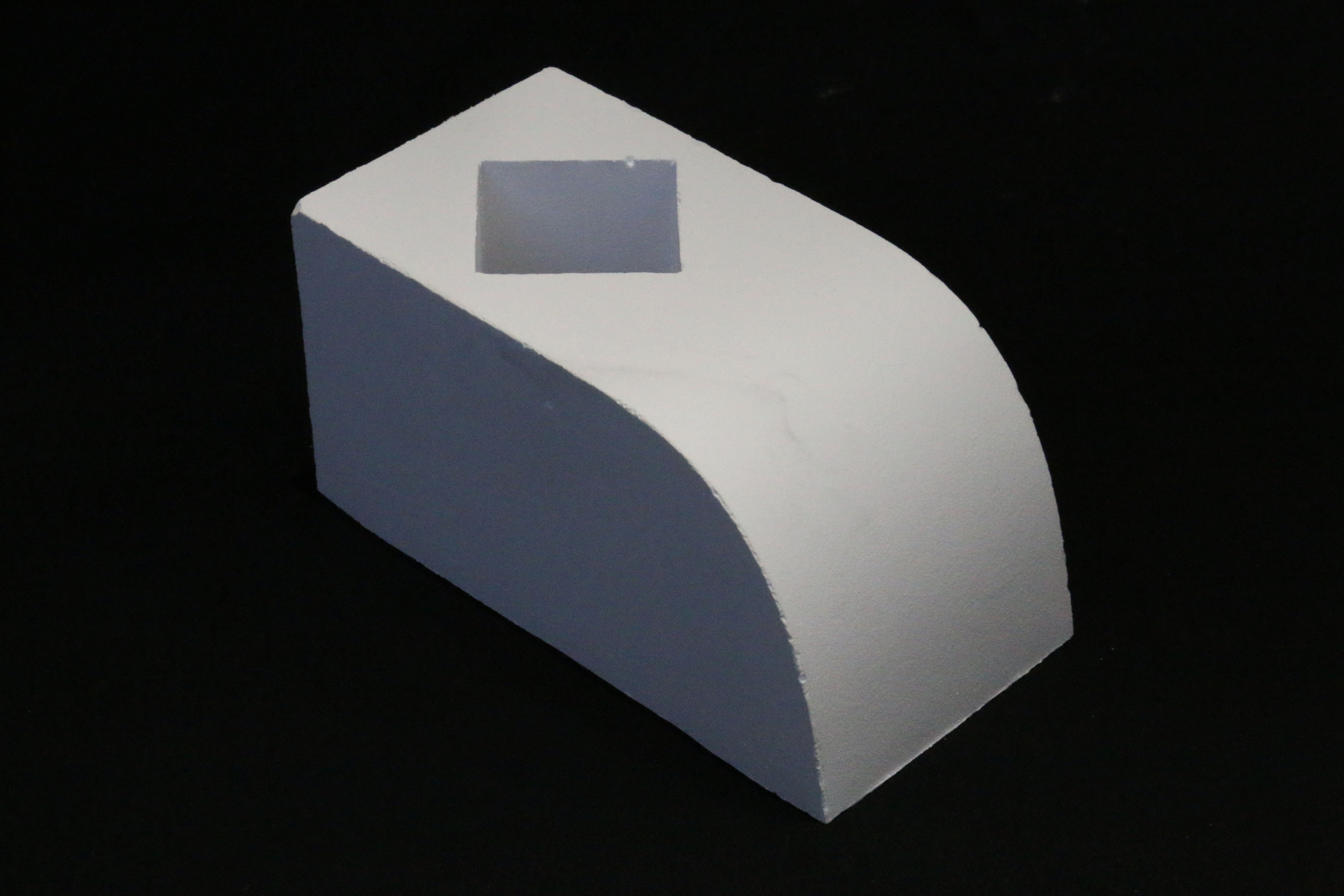

2014/12/11 工作ノート2 星の子の街角について

増築は新築よりも余程複雑である。思ってもみないところに柱や壁が現れ、置きたい場所に柱や壁が置けないことは茶飯事だ。

必然的に内部空間は複雑になる。その偶然の出会いとも言える場所を出来るだけ意識化させたいと思って、これらの模型を作った。

子どもとお母さん、保育士さんのための内部である。

意識したのは形よりも色であった。

チャチになりがちなデザインよりも増築することの方が余程複雑な空間形態を生むけれど、心象風景に残る立体は意外と形態よりも色によって構築されるのではないかと考えた。まだ言葉もしゃべれない年齢の子どもの記憶について想像する必要があったからだ。

使った色は赤ちゃんのほっぺたやお母さんの肌色、あるいは暖かい陽光を目指した。薄ピンク色と朱紅色の組合わせとして指し色にグレーと黒、濃い緑色を用いた。

コルビュジェのエスプリ・ヌーボーは白を選択したが、どうも白は子どもの建築に合わないと思った。近代建築史あるいは近代建築理論の理屈よりも、子どもの空間には暖かい色を使いたいという倫理性の方が上等な理論のように思う。

それぞれの素材の違いや色の塗り分けの高さの違いは子どもの目線を基準に決定してある。ここのところにはまだ近代建築教育を受けた私の手癖が残っている。

渡邊大志

2014/10/22 工作ノート1 運動の結実に建築の始まりを視ようとする

三島由紀夫の『癩王のテラス』で癩王が建設するのはアンコール・トムのバイヨン寺院であった。三島はバイヨン遺跡を訪れ、12c頃に作られたジャヤ・ヴァルマン7世の彫像の美しい肉体に着想を得たという。

実際に登ってみると、アンコール・ワットと違い内部空間は限られており実用的な寺院とは言い難い。バイヨンの無数の四面像の塔に囲まれた極小空間はかつて行われていた儀式を髣髴とさせる。三島はバイヨンを演劇に仕立てたが、しかし演劇や芸能は元来、儀式や儀礼の場にその出自がある。そしてバイヨンはその儀式が結実したものが建築であることをよく示している。

バイヨンを一望できる癩王のテラスの隣りには象のテラスがあり、古代インドの巨大山車の記憶が残っているようだ。そこに登場する象と山車の類はいわば儀式と建築の中間の姿である。

10年ほど前から儀式、演劇(芸能)、建築を巡る思考をプロジェクトに結実させてみたいと思ってきた。近代能楽劇場、二見ヶ浦秤動劇場と名付けたコンピュータ上の舞台を夢想したりもしたが、いまだ成果を見せれていない。

金子兜太さんへの贈り物を入れる小箱を作ったことがあった。ベトナム産の大理石製のカメの彫像を入れるためのもので、車箱の形態を模倣した。山車のように動く箱である。

現在設計している建築たちにもその考えを何とかしてねじ込めないか。動く、すなわち運動する力の流れのようなものを建築のdeep pointに隠蔽できないものか。

一つは北烏山の保育園のエスキスである。建築の屋根と園庭の地面が点対称に廻転した軌跡を立体として結実させることを試みている。

もう一つは稲田堤の公共駐輪場付きの施設群で、女性と子どものための建築の提案である。機械のような箱の向こうで異形の造型が運動している様を凍結させてみた。

バイヨンの儀式が実際にどのようでものであったかは明らかにされていない。しかしバイヨンの四面像にはクメールの微笑み、すなわち盈虚の動きが微笑みの中に留められている。私が想う建築の始まりの一つである。

渡邊大志

BACK