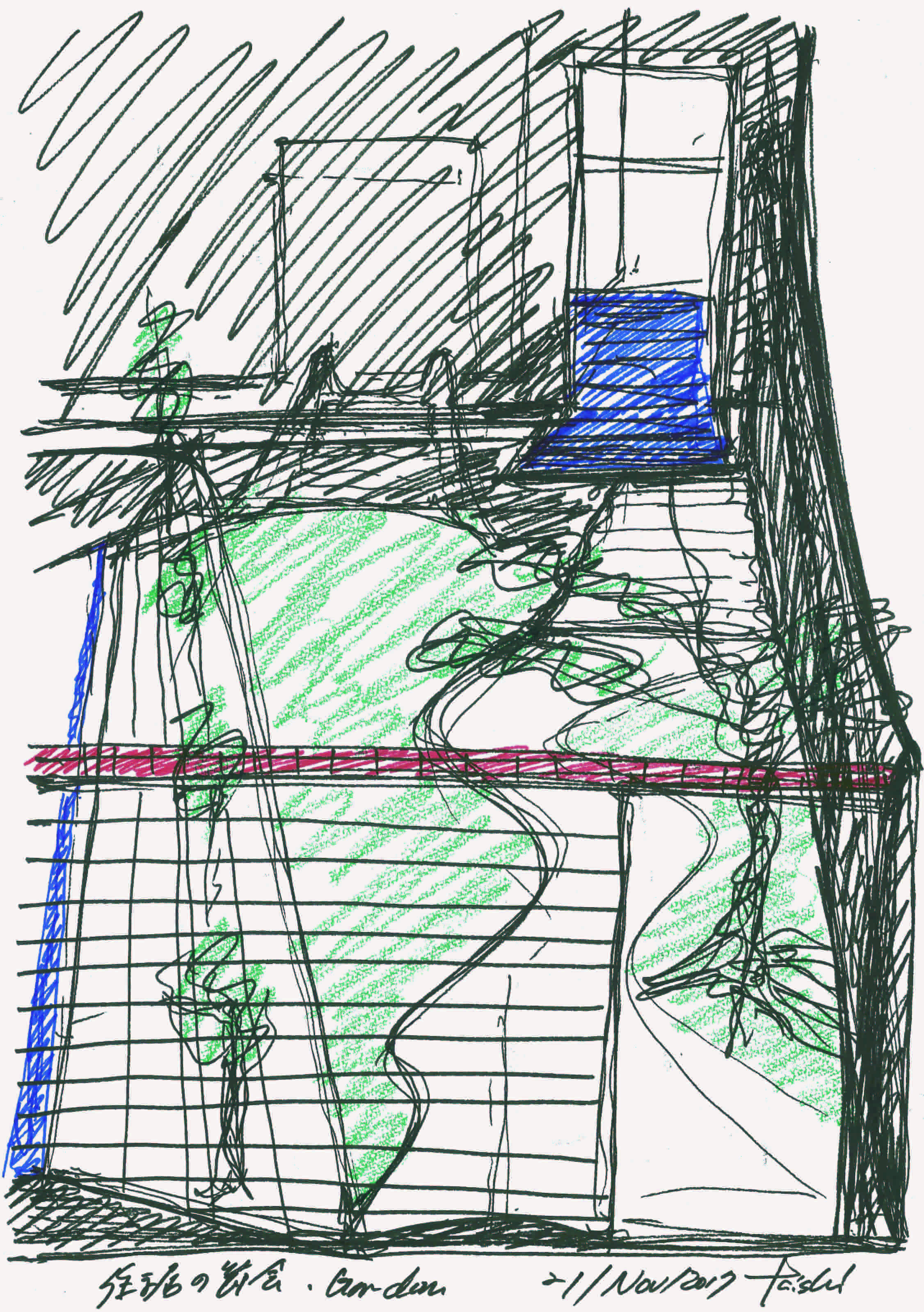

2017/11/15 エスキースドローイング

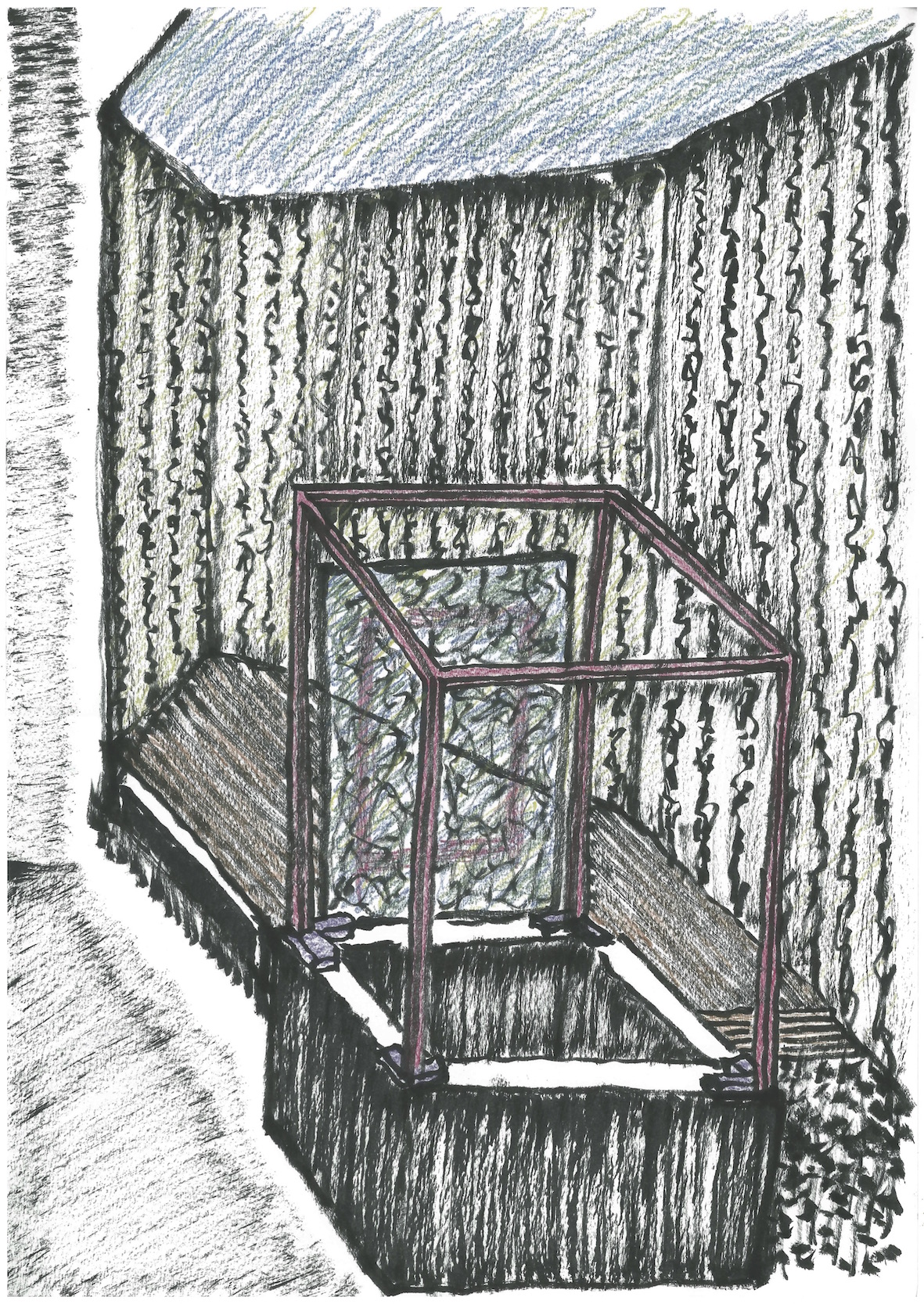

「すまひの節会のための庭園のスケッチ」を介して考えたこと

現代において何かをデザインしようとするときは、必ずその手はすでに何かによってデザインされている、というのが私の基本的な現代への認識である。

その多くは悠久な歴史が横たわっていることが多い。

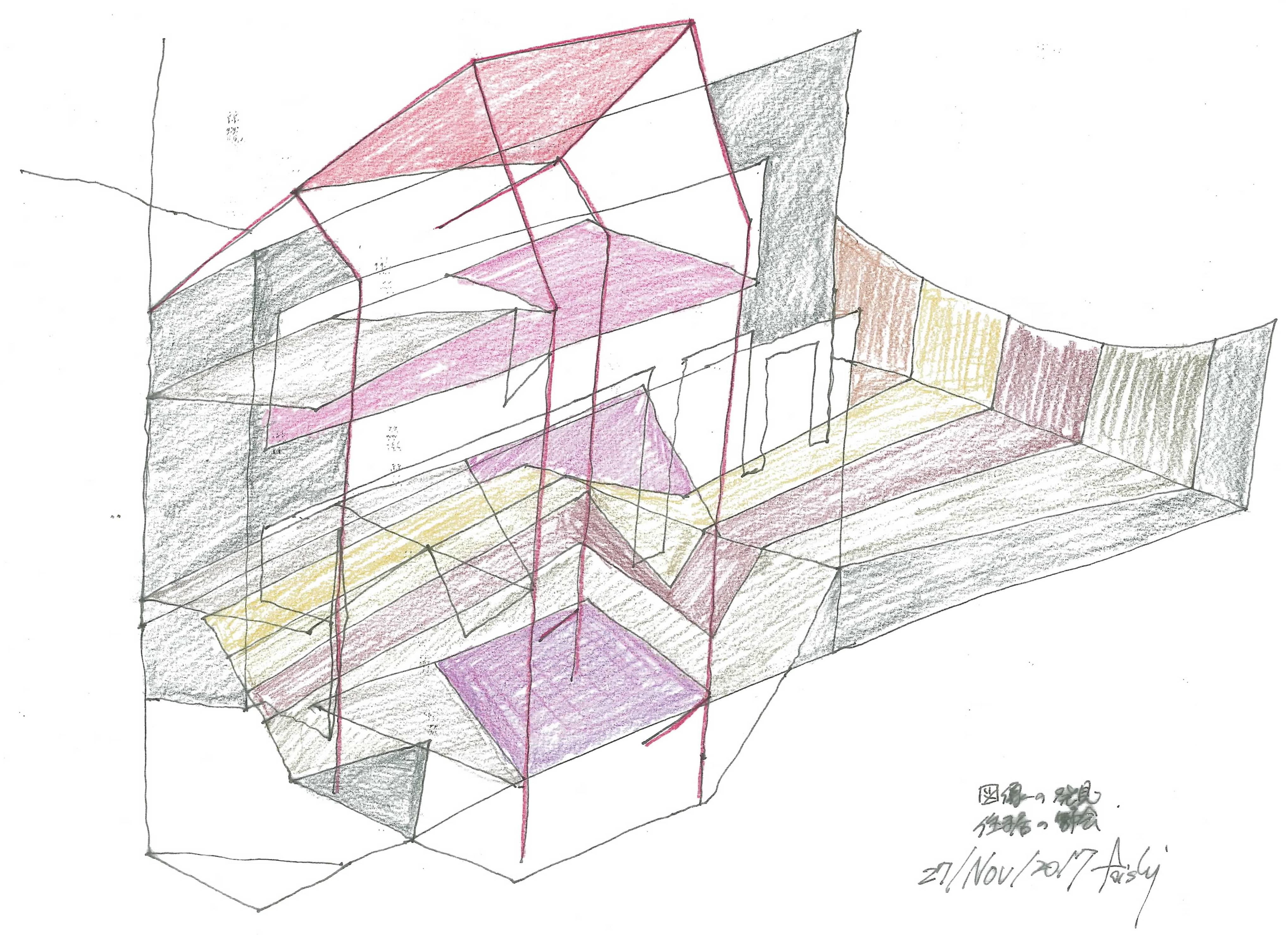

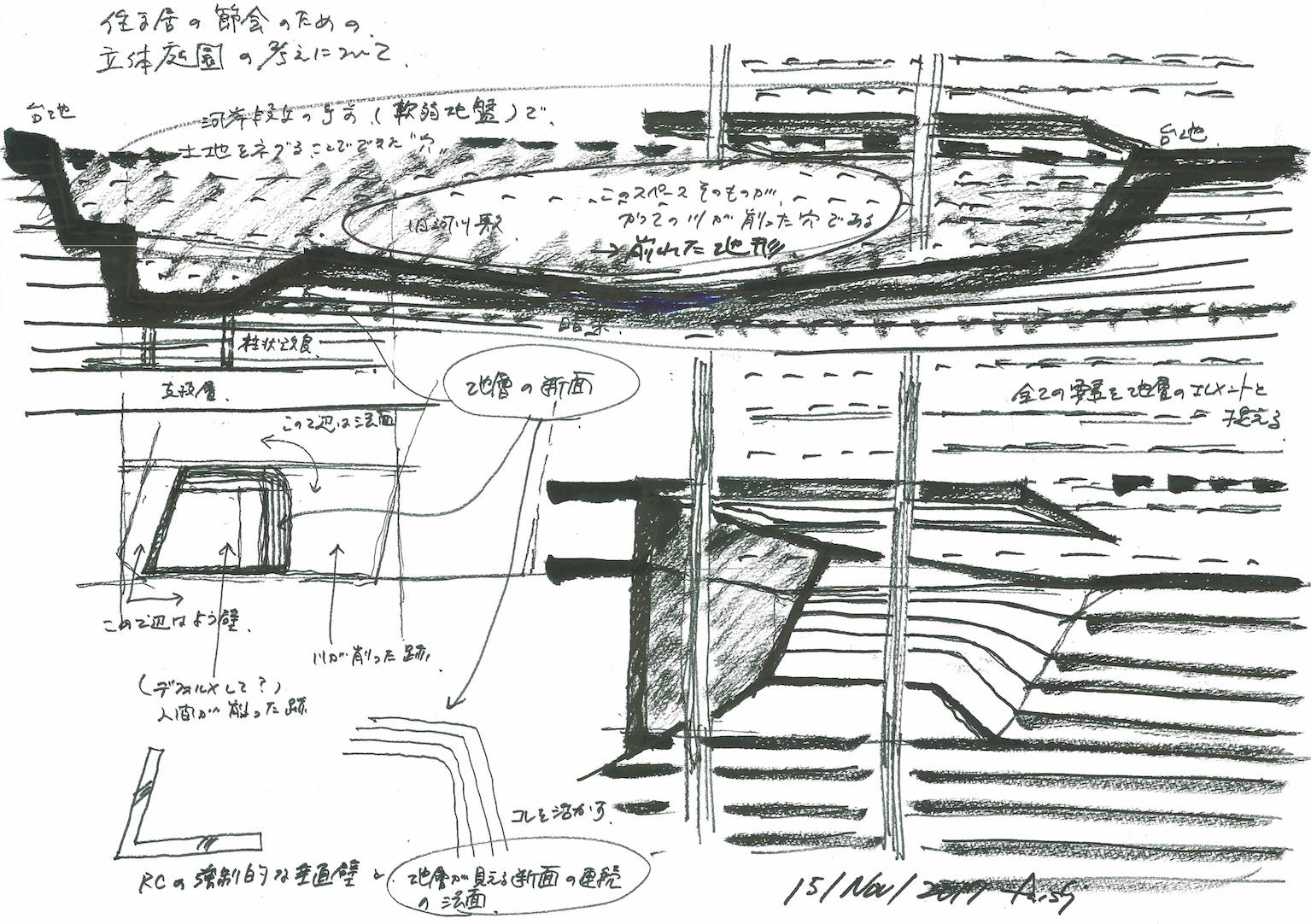

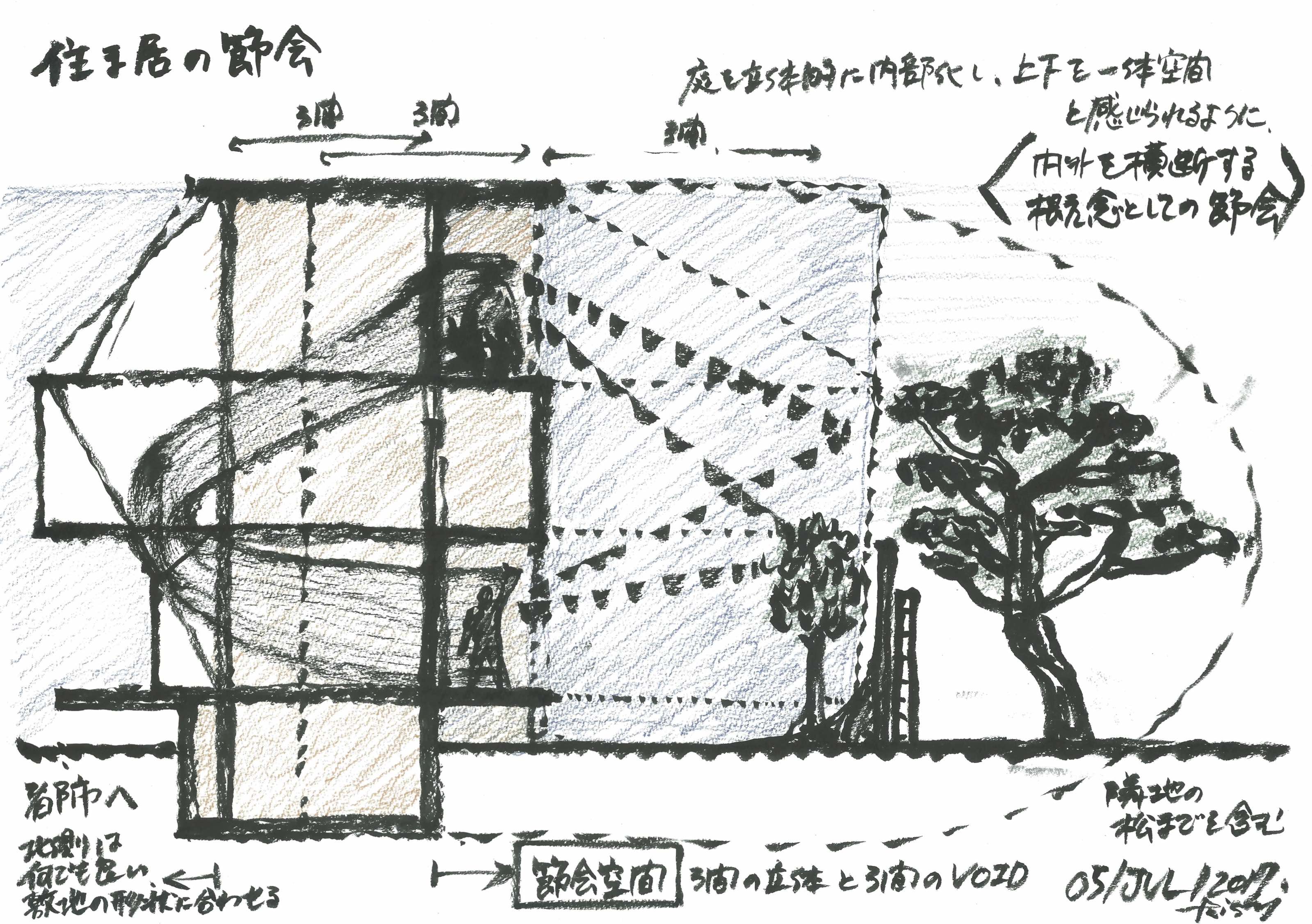

このスケッチは、これまで敷地の中だけで考えていた「すまひの節会」と名付けた建築を、もっと大きなスケールの中で捉え直そうとしたものである。

この場合、私の手をデザインしているのは、今は暗渠となったかつて流れていた「川」だなと考えるに至った。

敷地は暗渠化された河川が作ったかつての河川敷のエッジに位置する。

川から見て敷地の外側から急斜面で地盤面があがり、いわゆる河岸段丘を形成している。

当然、川を挟んで反対側にもどこかで河岸段丘へと地盤面が上がるエッジがある。

そう考えれば、敷地を含むこの辺り一帯は、すでにかつてあった地盤面を長い時間をかけて川が削って作ったスペースであることに気がついた。

敷地の一部は掘り下げて、半地下空間をつくる予定だが、そのスペースやそれによって生じる余剰を庭園としてできたスペースは、すでにより大きな河川が作ったスペースの中にある。つまり、その一部であることを再認識した。

これまで建築の内部空間と庭園空間を二項対立の関係の中でどうやって連続させようかばかりを考えていたが、そもそもそれらは最初から一つの河川空間であることにようやく気が至ったのであった。

私の手をデザインする「川」の存在に気がつけば、あとは自動的に筆が進んだ。

半地下空間を構成する2辺の壁はRCの擁壁だが、もう2辺はオープンカットにしてある。その法面には、敷地周辺をはるかに横断する地層の断面が見えるはずだ。

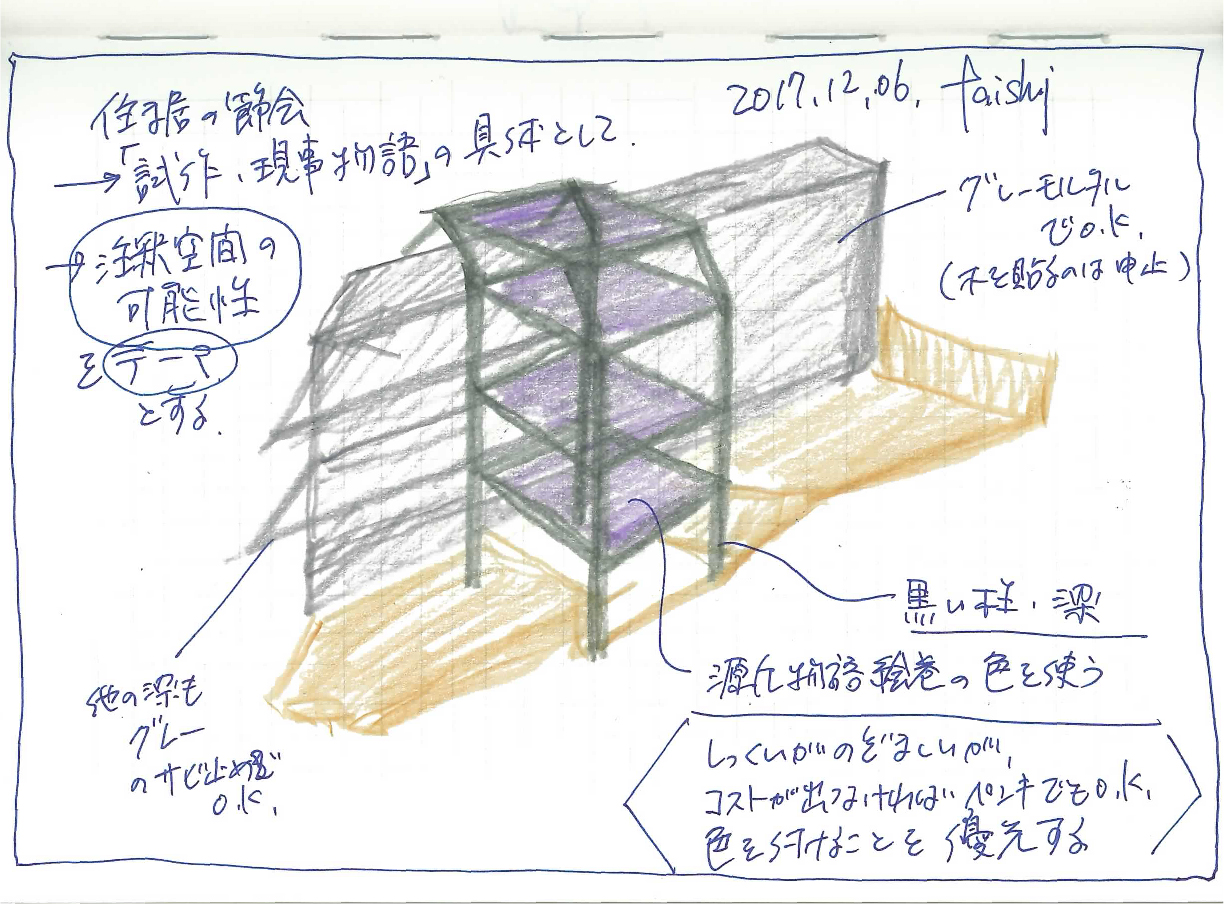

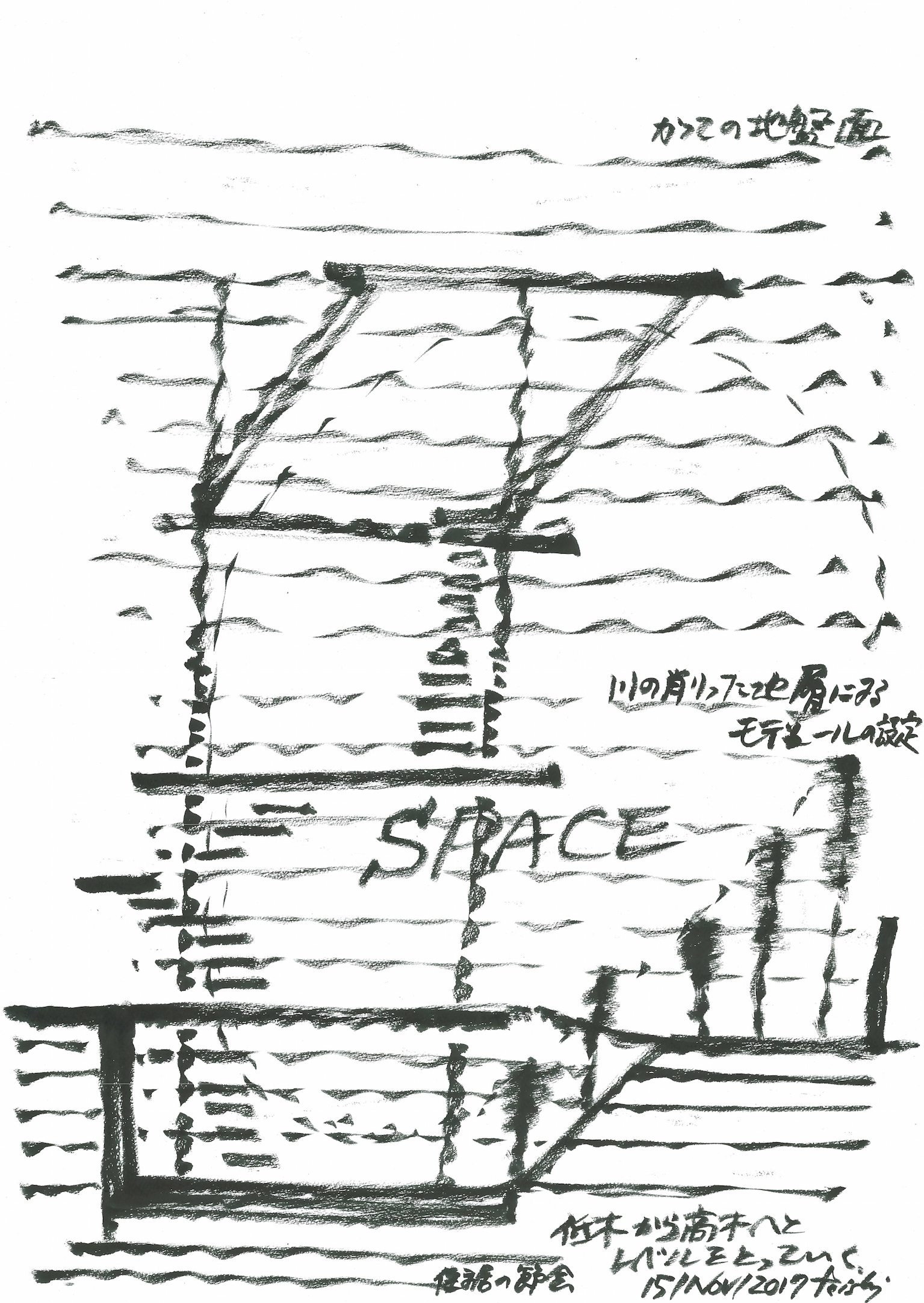

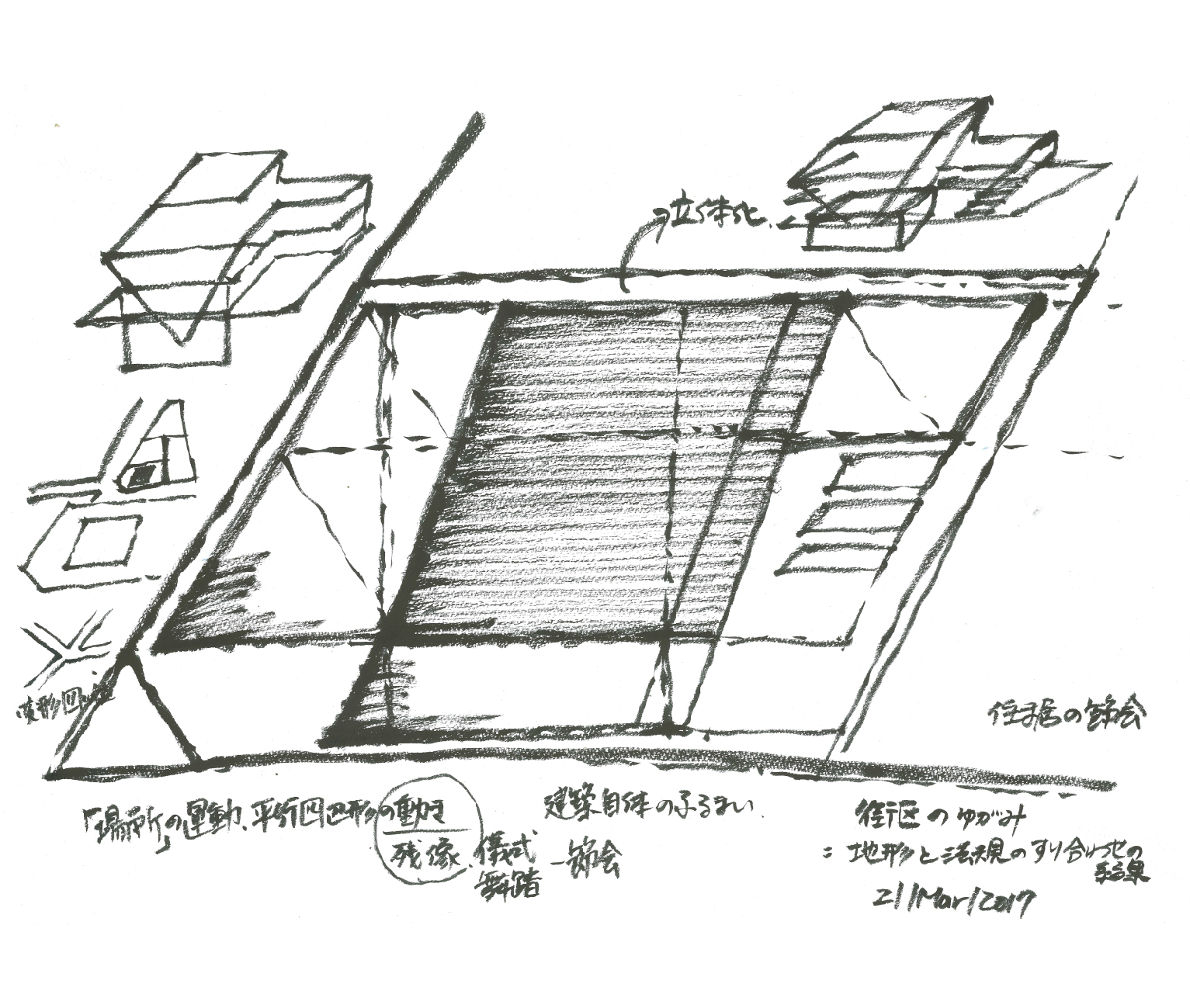

今も具体的に見えるその地層とかつて現在の地上空間が土の塊であった時代にあったであろう目に見えない地層のレイヤーをモデュールとして設定し、それに今考えている建築を重ねてみる。

庭園のデザインも必然的にその一部分として考えられるべきであろう。

今は見えなくなったかつての地層の表現として、半地下としたスペースから遠ざかるにつれて植える樹木の高さを高くしていく。その頂点はかつての地層のレベルを目安とする。いわば、見えない地層を測る定規の役割である。

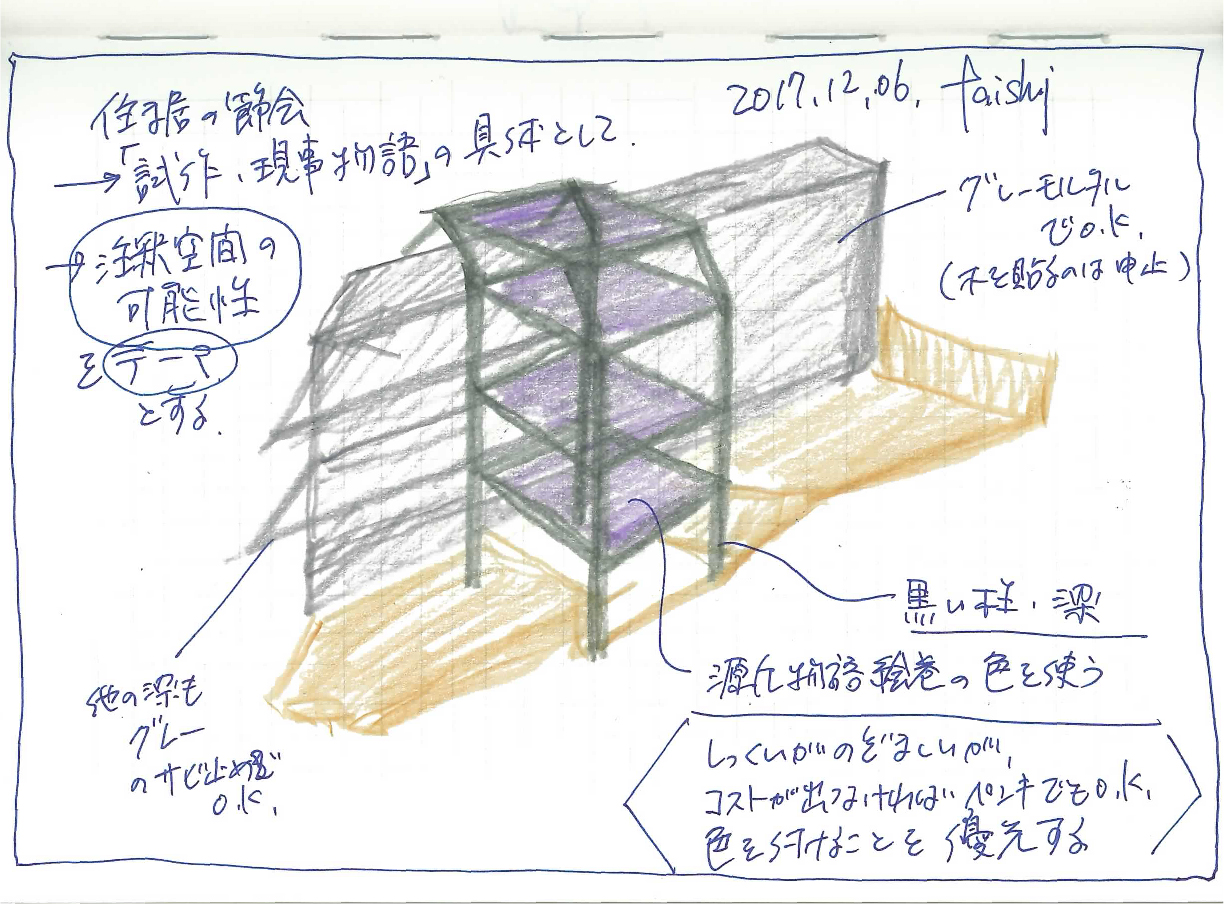

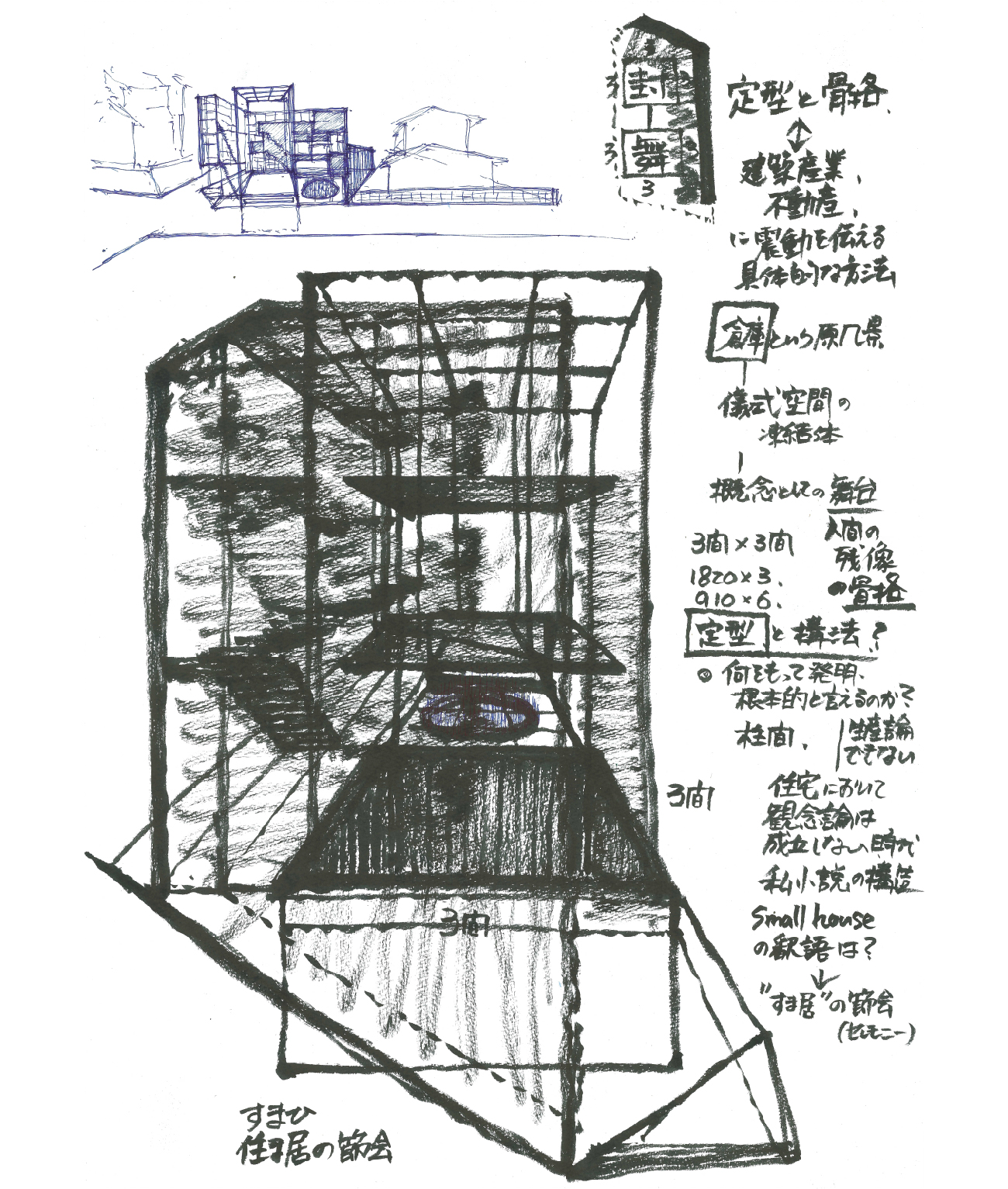

そのように半地下に掘り下げた地層から庭園へ向かって樹木を設計すると、鉄骨のフレームで囲まれた機能のない3間X3間空間は自ずと庭園上部のスペースと一体となり、そこに両者を横断するより大きなスペースが発生することとなった。

このアイデアによって、最上階のみを平面的にスライドさせた平行四辺形のフレームも必然に見えるようになったのが、ありがたい。

「節会」、つまり儀式を凍結して建築にする行為を日常生活の中で起こすのが、「すまひの節会」と名付けたもともとの発想であった。それはこの敷地近郊の歴史ある神社で毎年行われる奉納相撲を中世の「相撲の節会」(すまいのせちえ)のオマージュでもあったが、今日の発見はこの建築における「節会」の具体は、鉄骨のフレームも植物も空間を規定する同じ種類のものとして扱うことであることを自覚した点にある。

それを儀式として凍結した建築へと仕上げていくことに意識的に専念していきたい。

2017年11月15日

渡邊大志

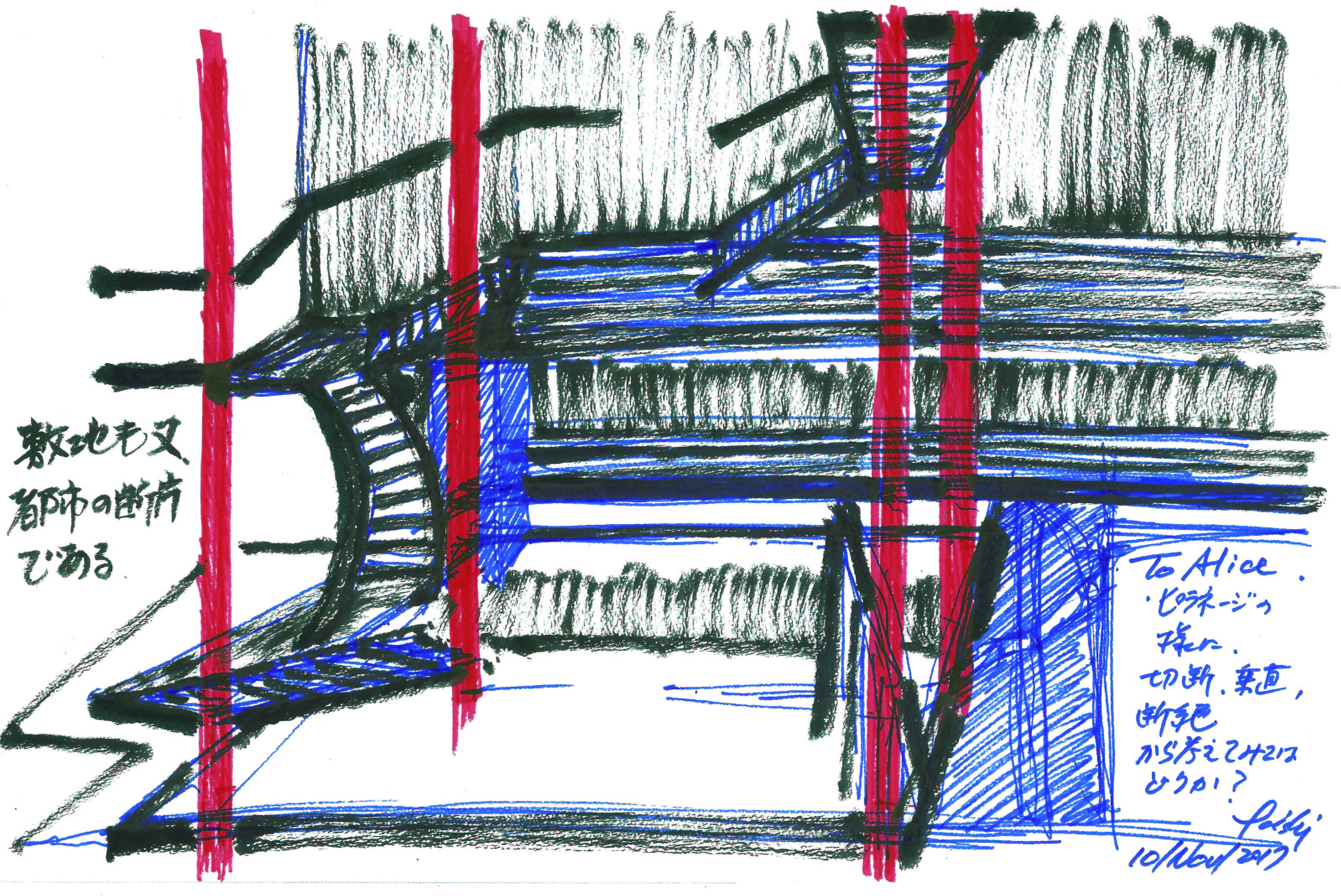

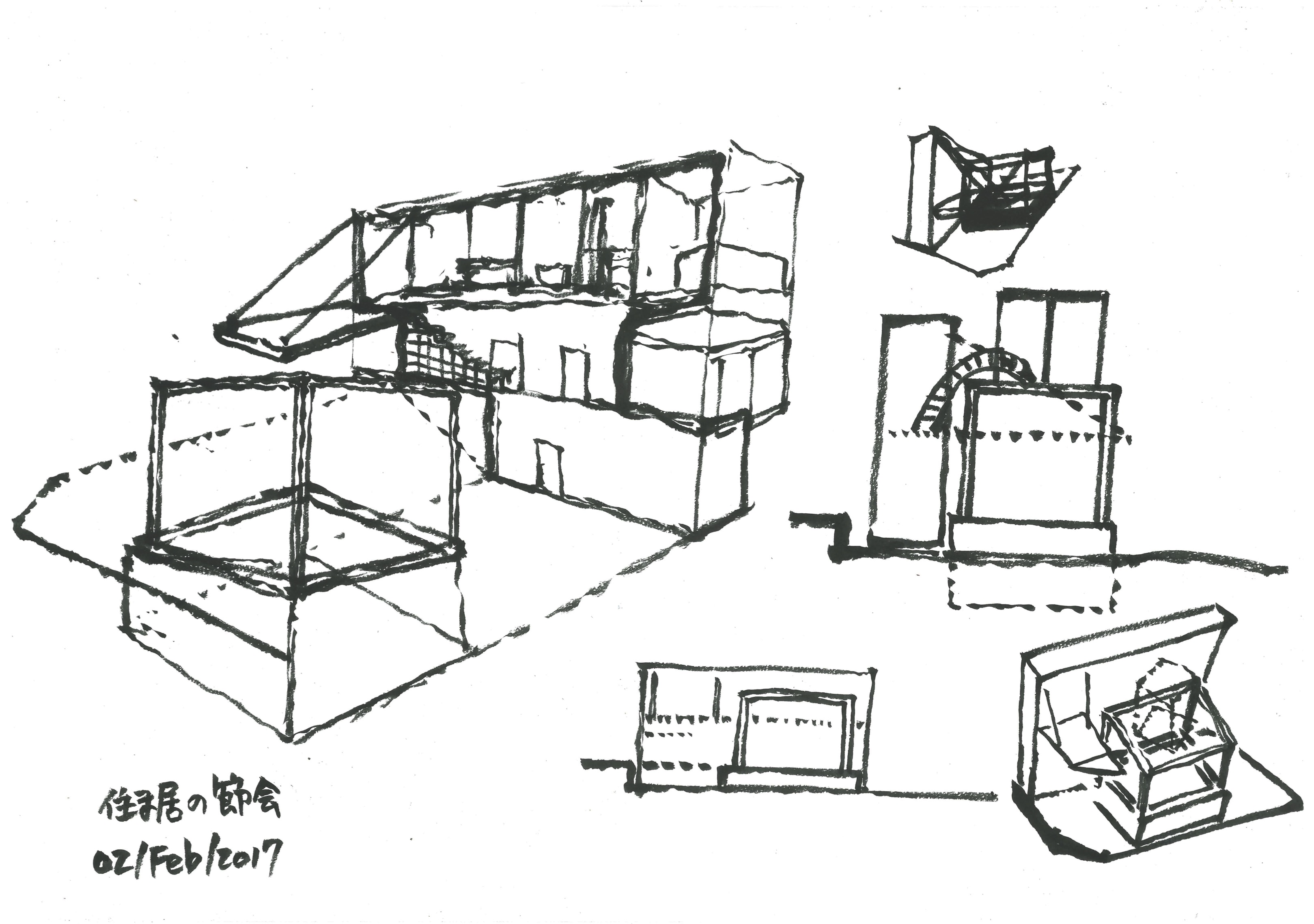

2017/11/10 エスキースドローイング

「すまひの節会」は、その命名に建築の始まりを考えることを込めたものである。本筋であるその真意については、今後縷々述べていく。まずは建築家が構法に関わり続けることの意味について、その情報の断片を以下に記録しておきたい。

2017年11月10日 渡邊大志

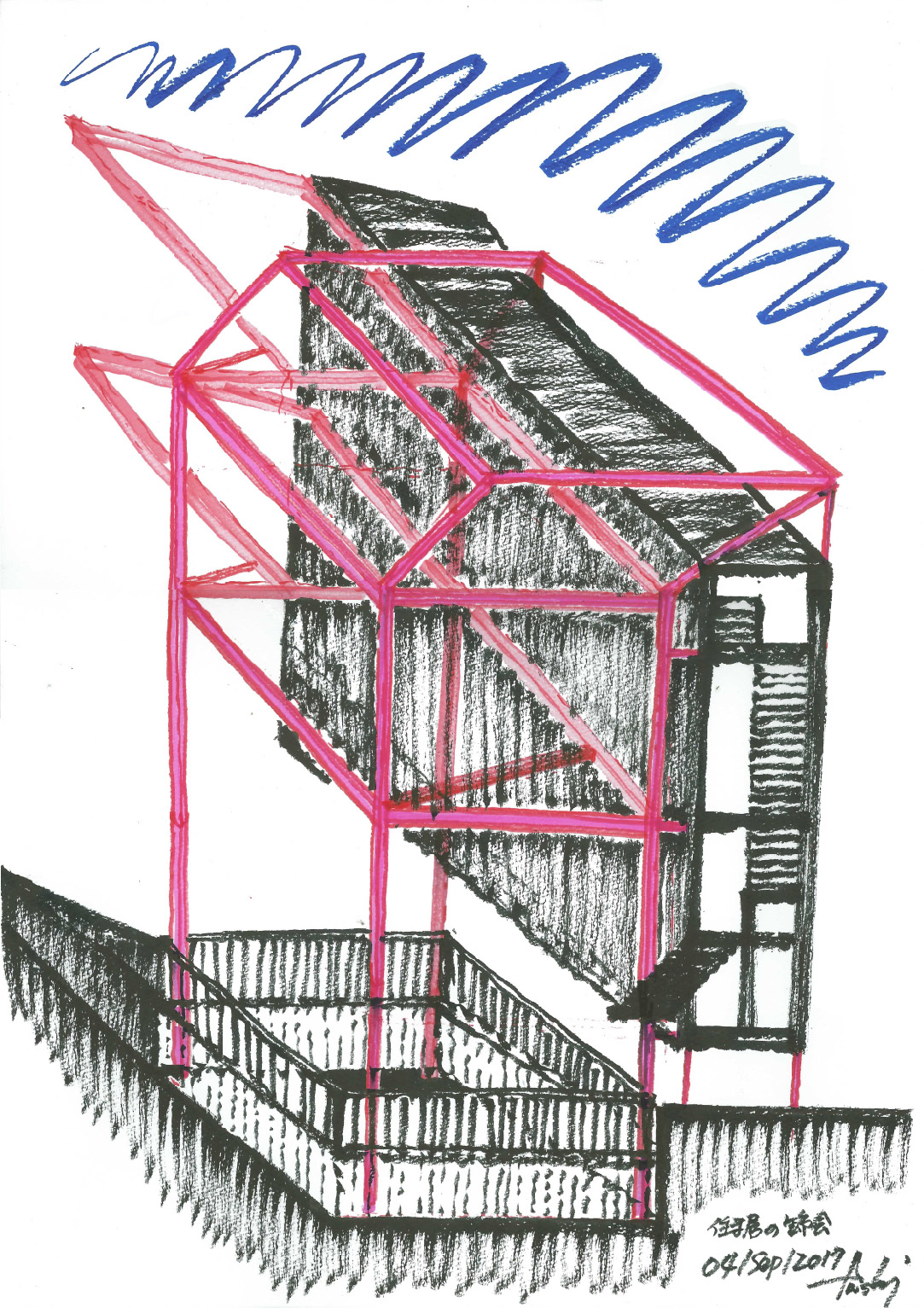

「すまひの節会」二次案 設計趣意書 2017.09.06. 渡邊記

◯◯工務店 ◯◯様

基本的に、これまでとは別物とお考えください。

結果として得られる平面や建物の形状は、これまでの案(一次案)を踏襲している部分がありますが、以下に記す点によって、建築の作り方や構成の仕方が一次案と全く異なるものとなっています。従って、二次案では積算項目と積算方法が従来のやり方ではないことを意図している点にご留意ください。

・構造および構成についての変更

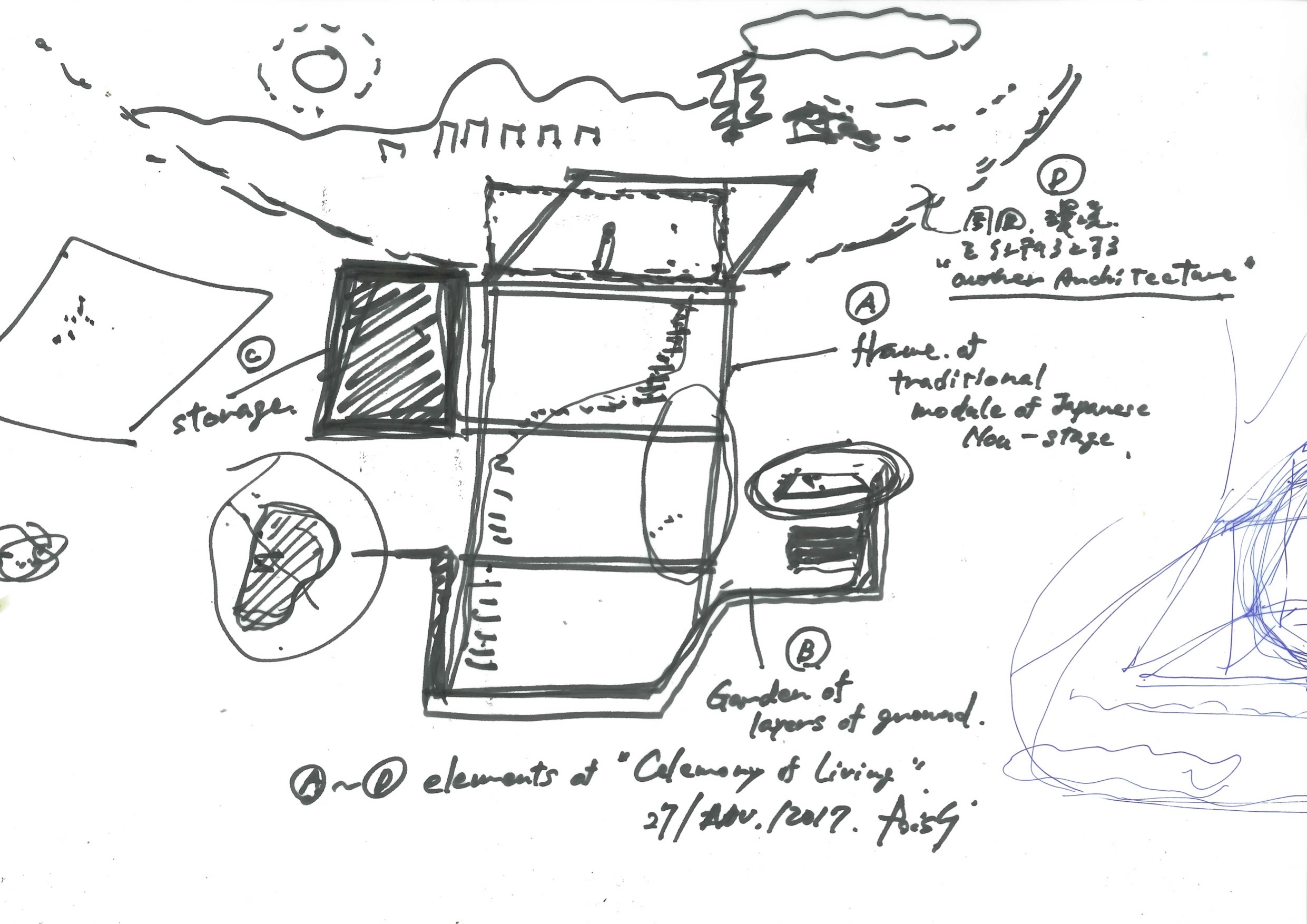

一次案の基本的な構成は、RC造の地下室を基礎として敷地全体に鉄骨造のフレームを作り、それを木造で塞いでいくというものでした。

いわば大枠を作ってからそれを細分化していくものであったため、中小規模ビルと同じ工法とプロセスを小規模住宅に適用する感があり、割高かつ、木造を得意とする工務店さんには不慣れな取り合いや外注部分の割合が多かったと思います。

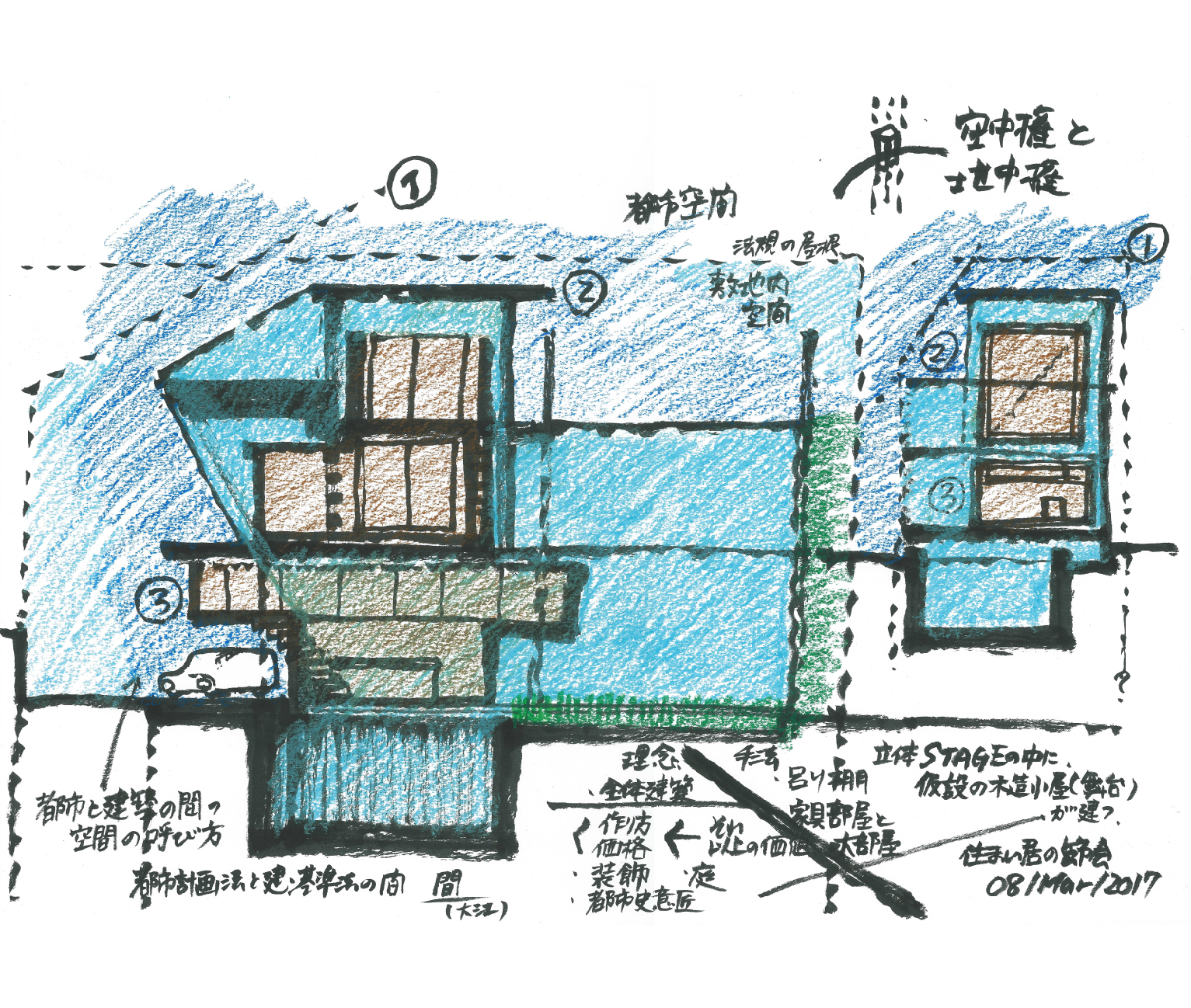

それに対して、二次案では、新たに必要と見込まれる地盤改良を逆手にとった工法を考えました。これに伴って、

別々に簡単に作られる小さな部分が集合して全体を形作るように設計・施工の考え方を根本的に変えることにしました。

西側を除く地下室の壁は地盤改良時に穴として掘り下げます。地下室床の耐圧盤と西側の山留め壁のみRC造とし、2階より上は全てここから立てる4本の鉄骨柱によって純粋ラーメン構造で作ります。

また、Y4-Y5通りの範囲は原則として木造で箱状に作り、構造的にはこの木造の箱を鉄骨造で吊るものとします。これによって一次案で必要となっていた該当範囲の布基礎は不要となります。

以上により、RC造部分を大幅に削減し、鉄骨も余計なテンション材や梁材をなくした上で、大部分を木造作るにも関わらず、それらはS造で支えられている状態を実現します。