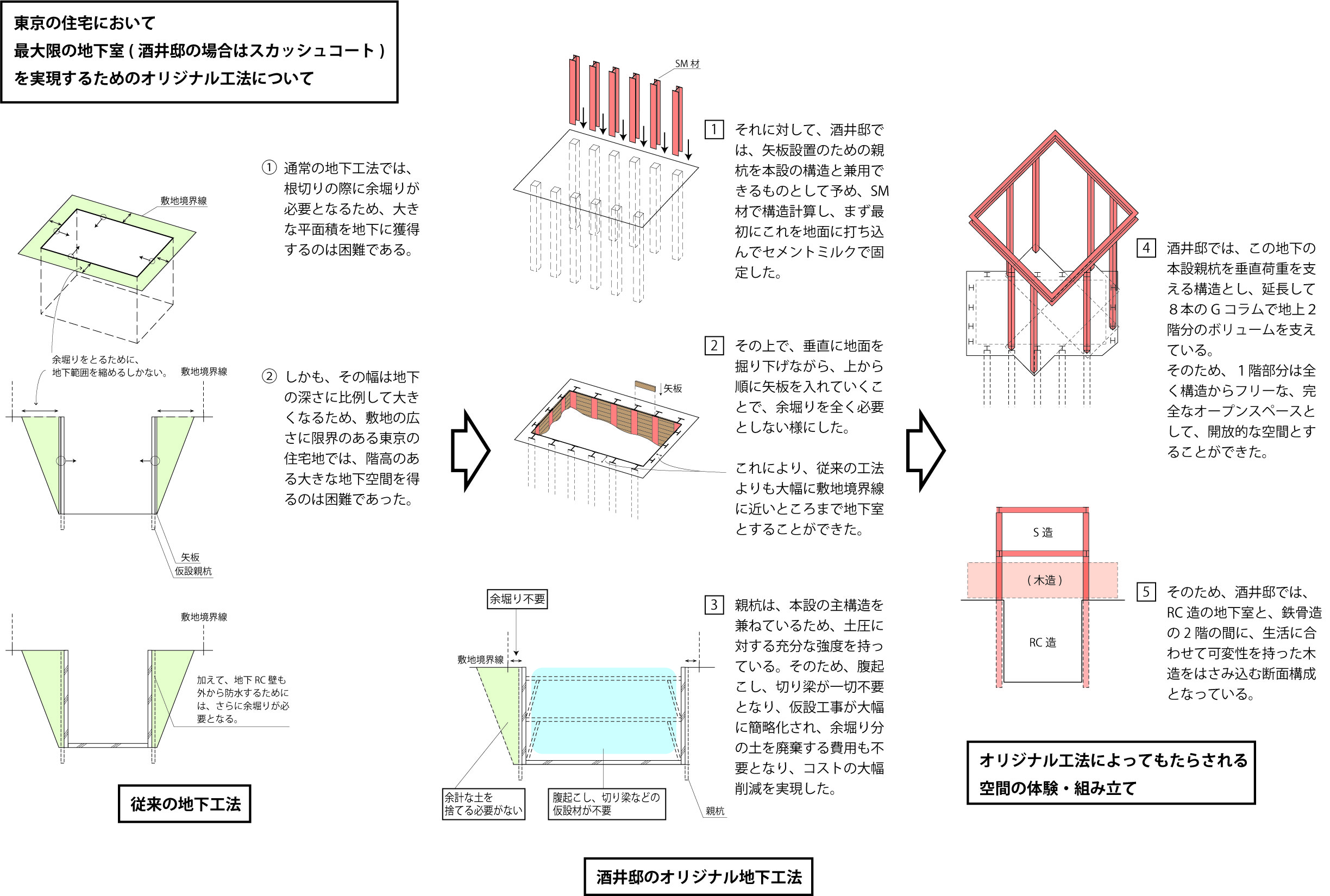

T.W.Lab. - Design of Building Method

Design of Building Method

|工法のデザイン

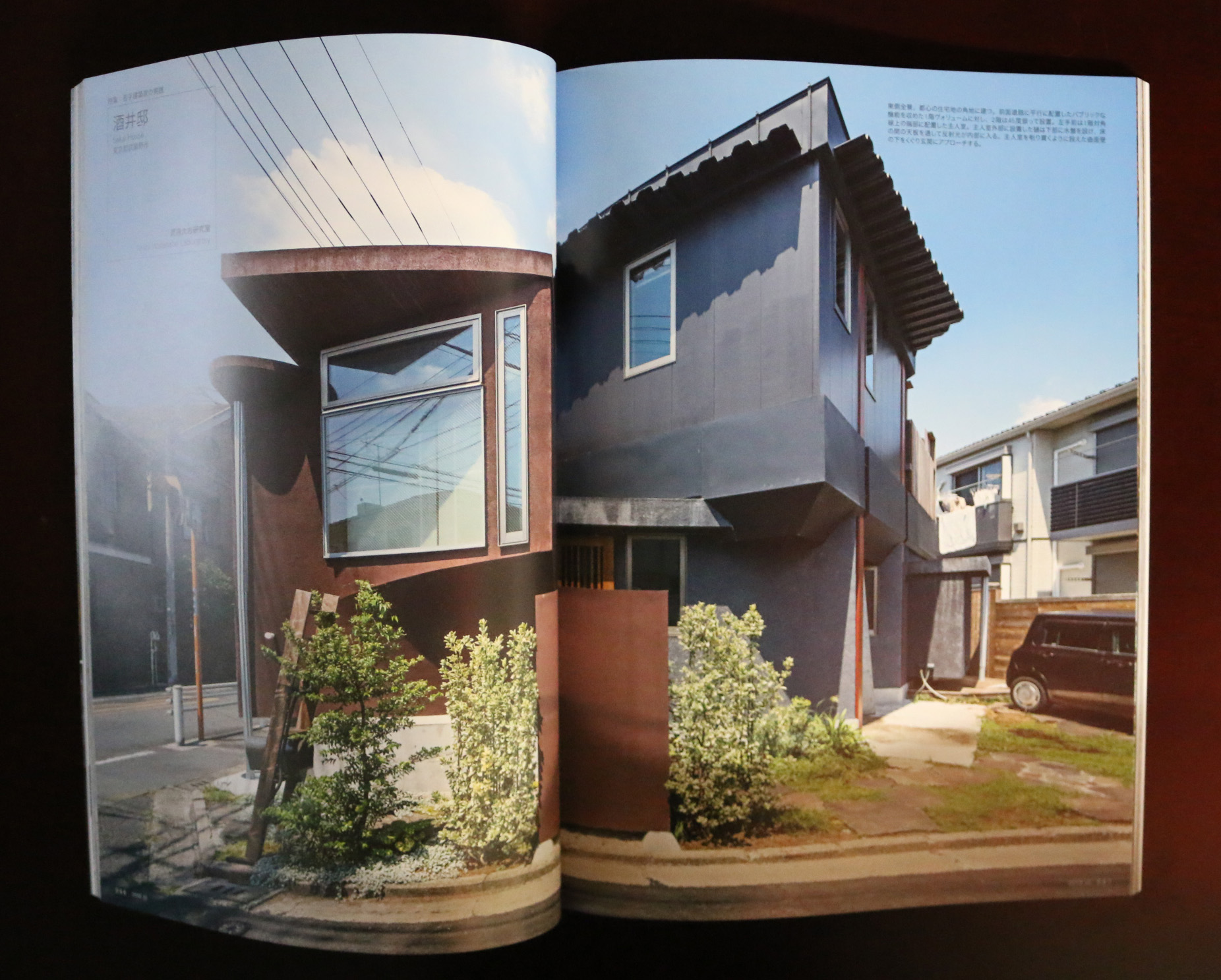

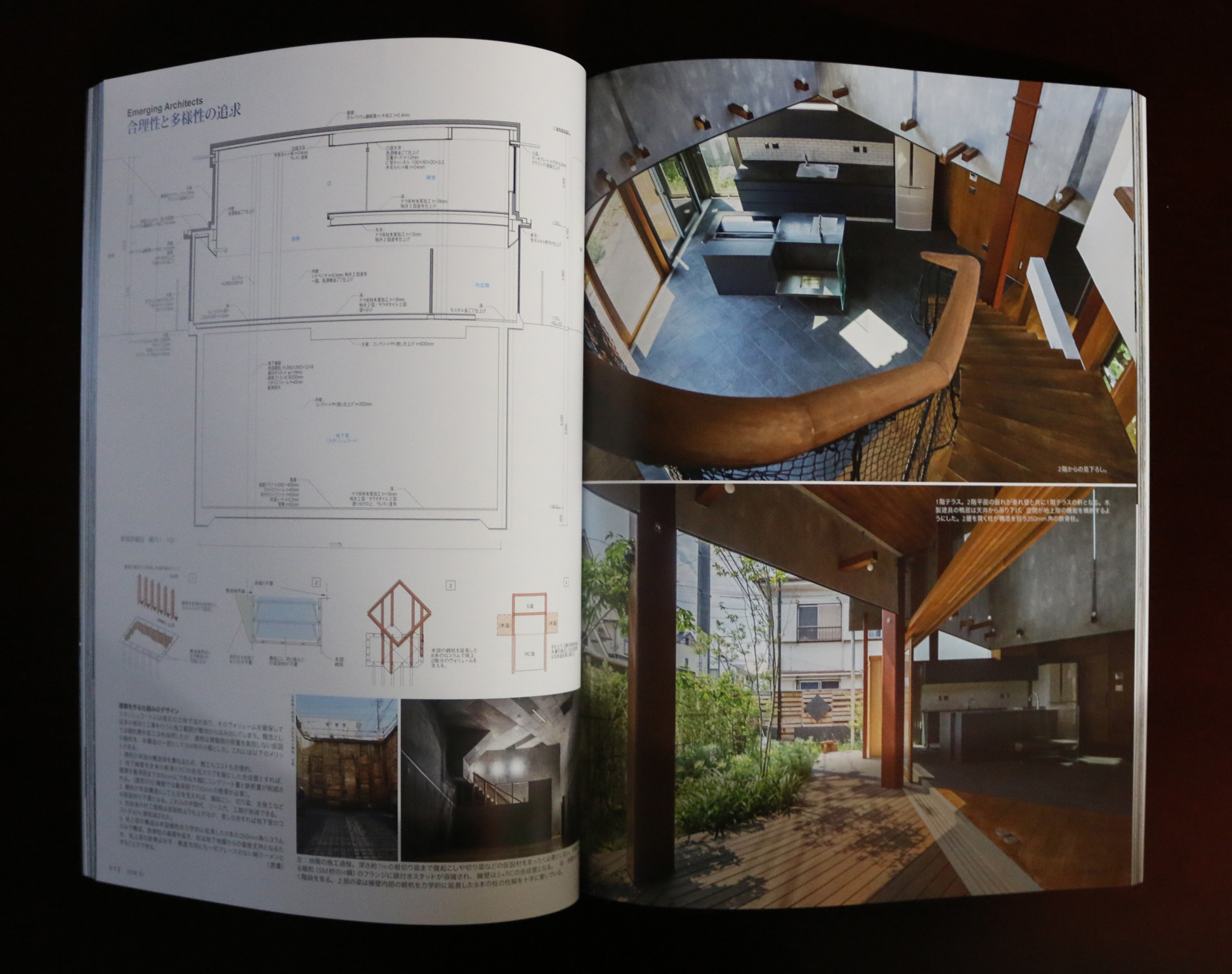

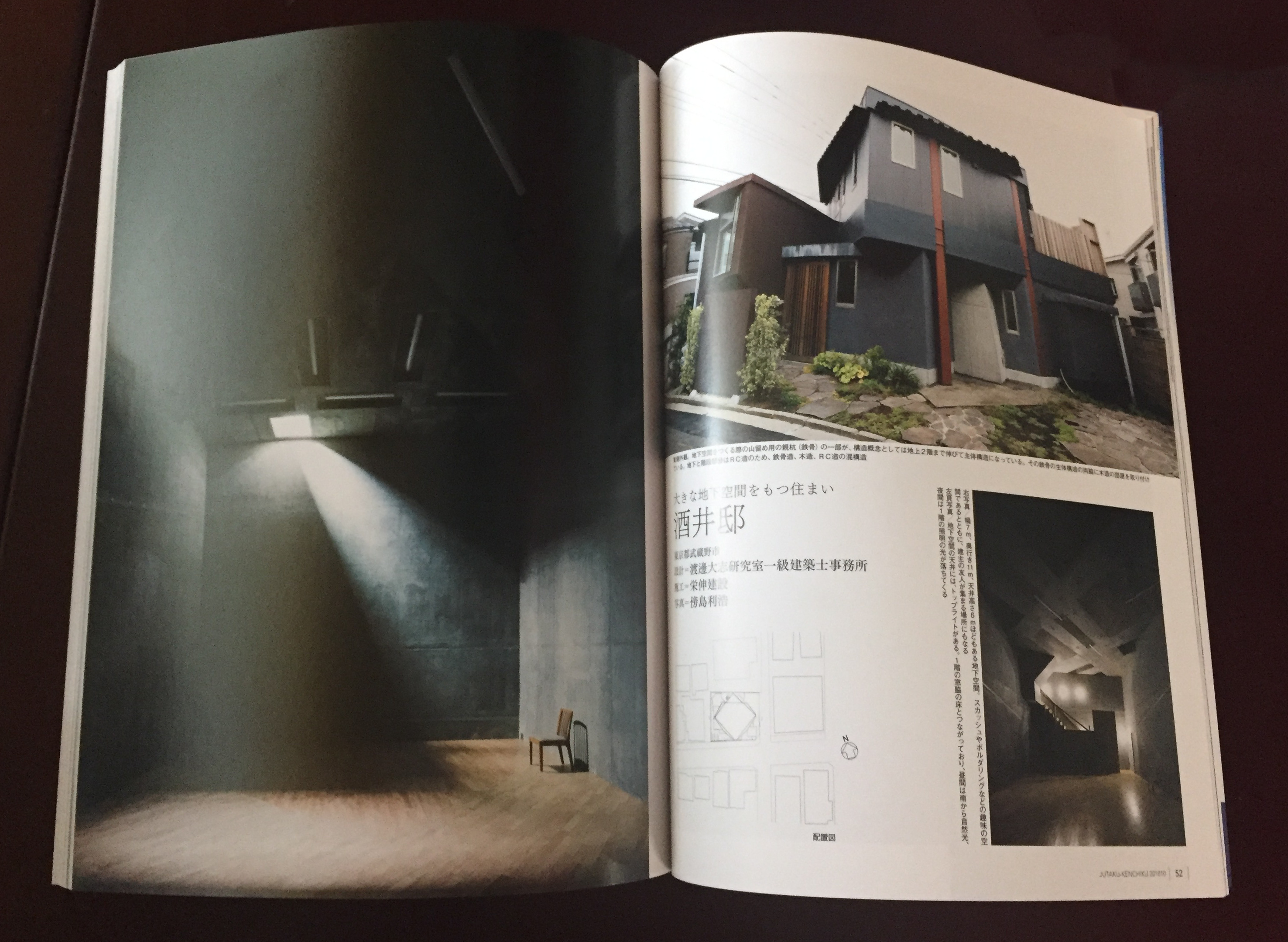

Sakai-House

(酒井邸)

Devolopment of Construction|

オリジナル工法の開発

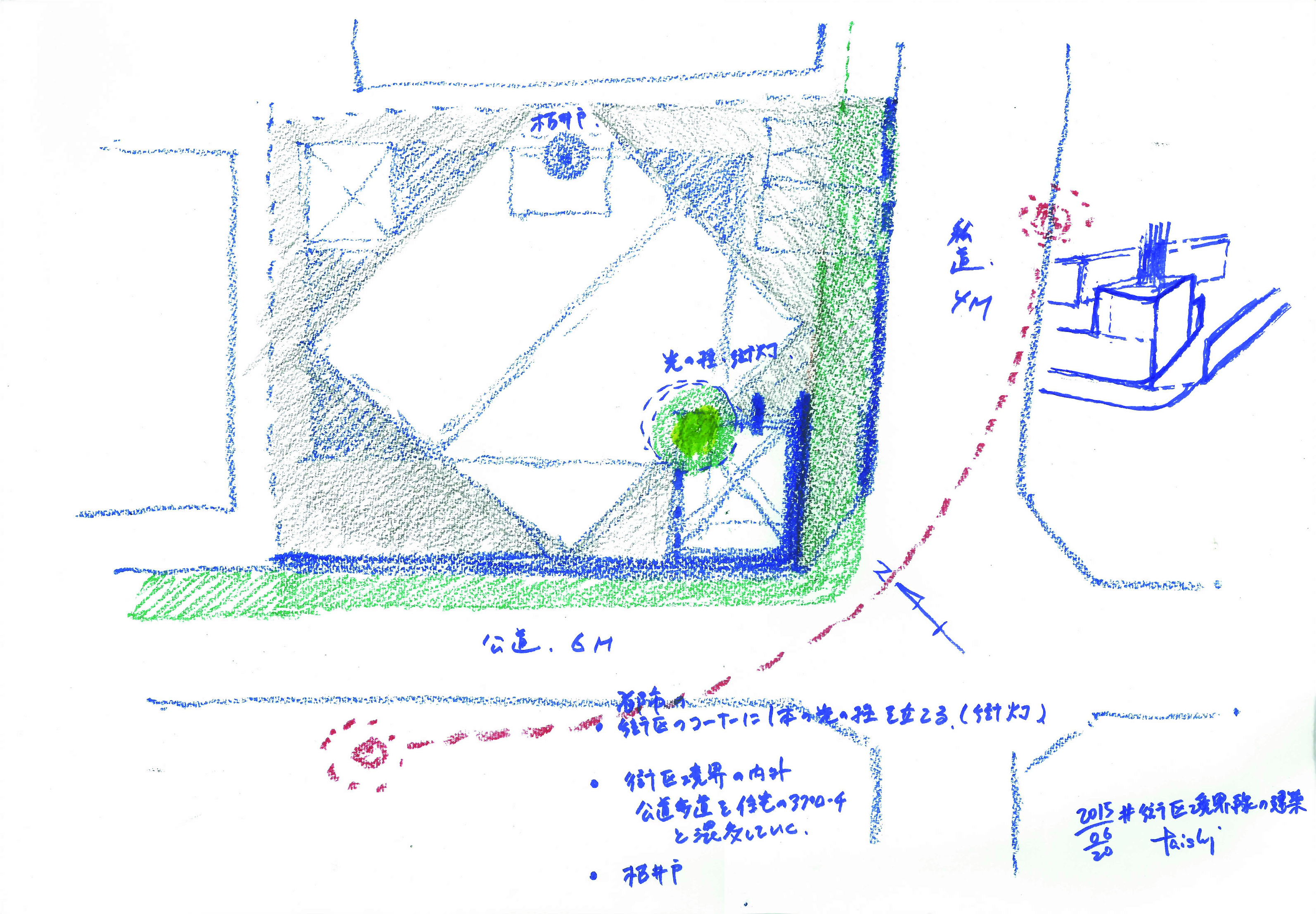

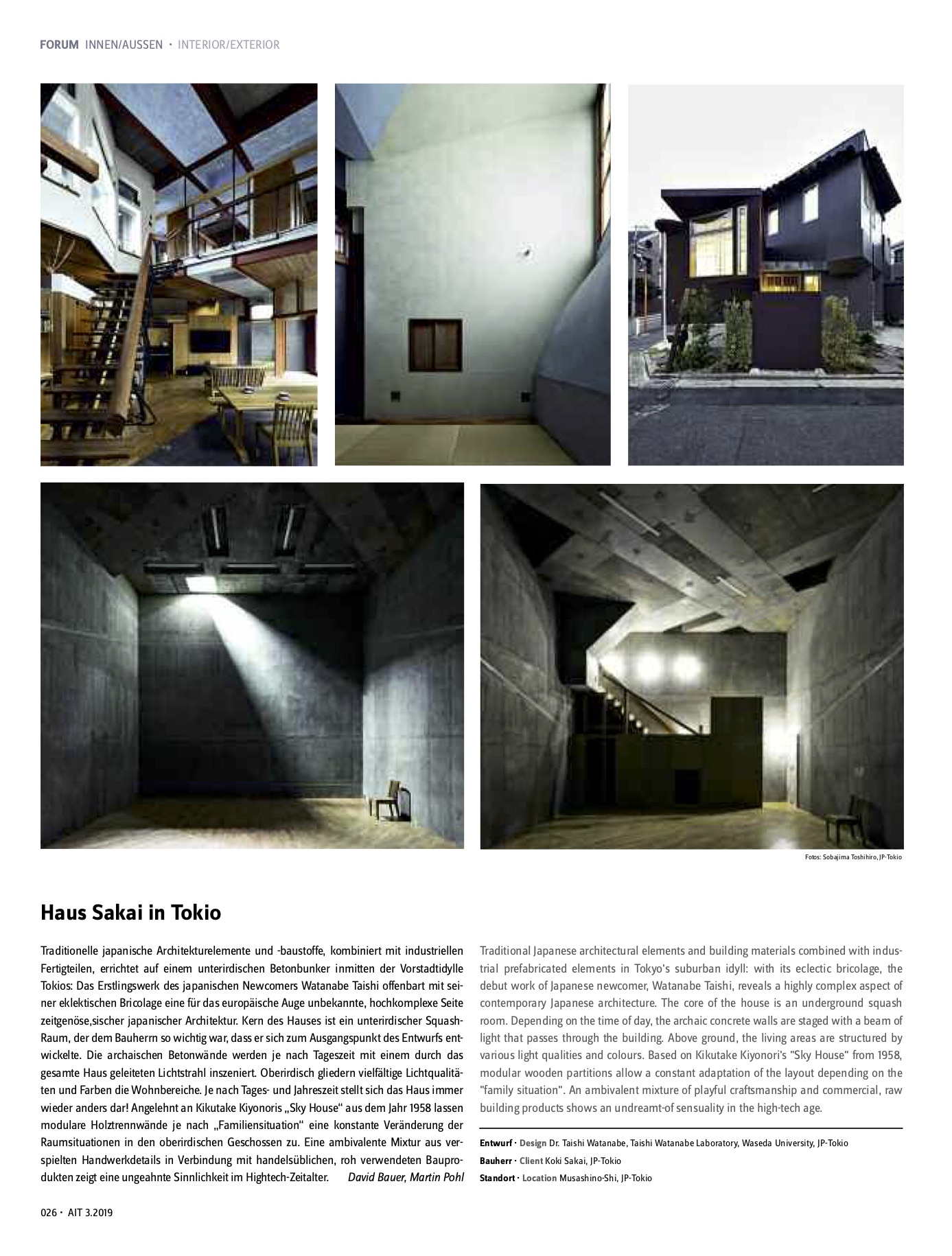

2019/03/28 酒井邸 -街区境界に立つ家-

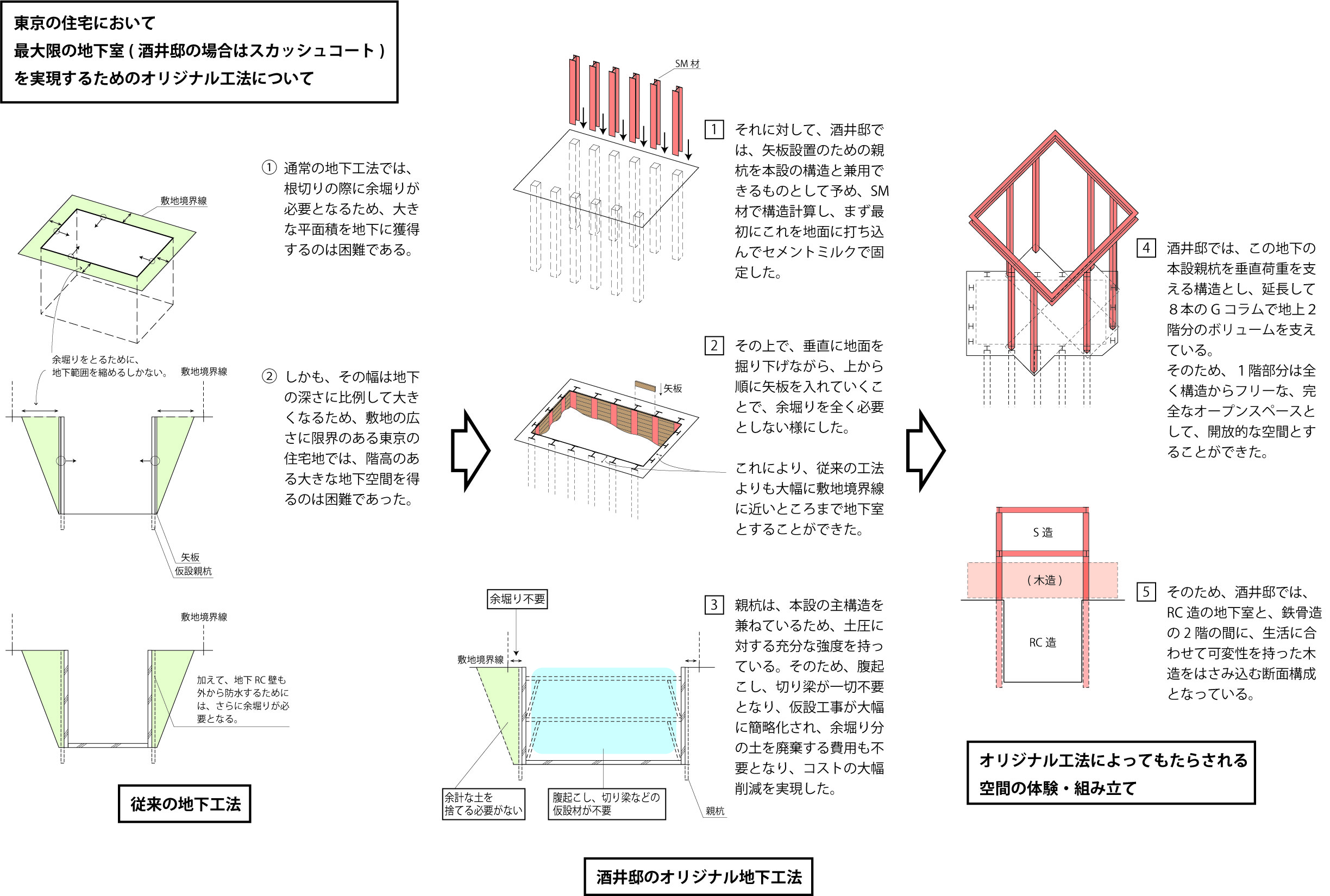

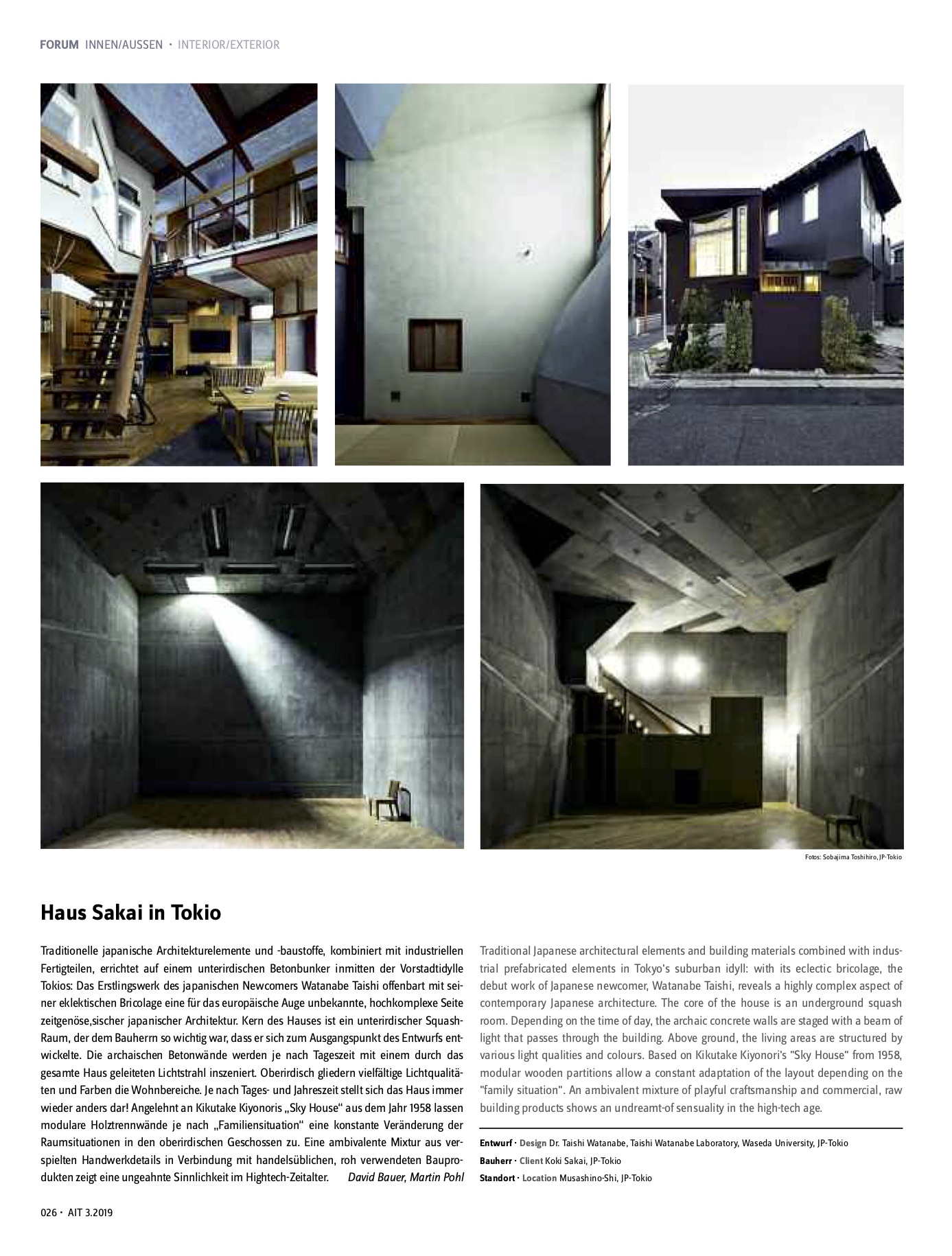

海外建築雑誌AITに酒井邸が掲載されました。

2018/09/25 酒井邸 -街区境界に立つ家-

2018/08/21 酒井邸 -街区境界に立つ家-

2018/08/09 酒井邸 -街区境界に立つ家-

設計プロセス

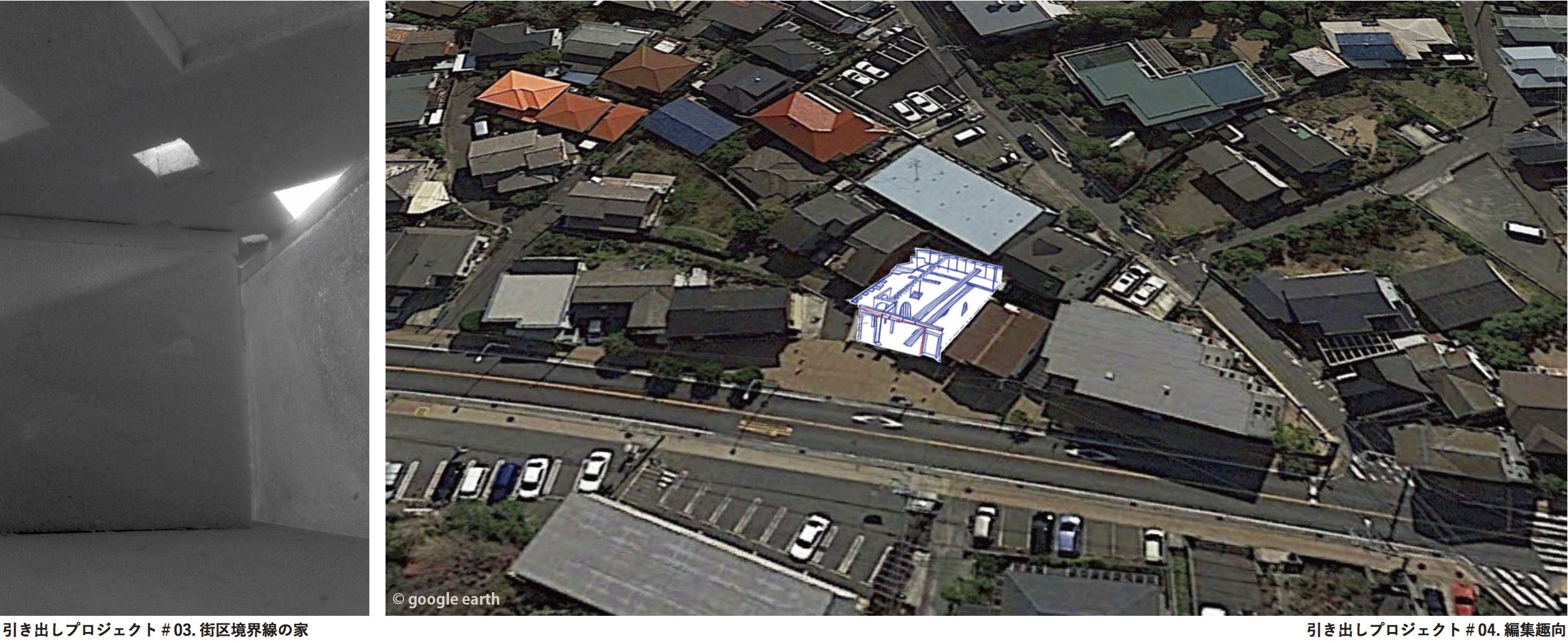

2016/12/26 引き出しプロジェクト#3「街区境界線の竪穴式住居」現場日誌

街区境界線の竪穴式住居 現場日誌

「地球を貫通する穴」

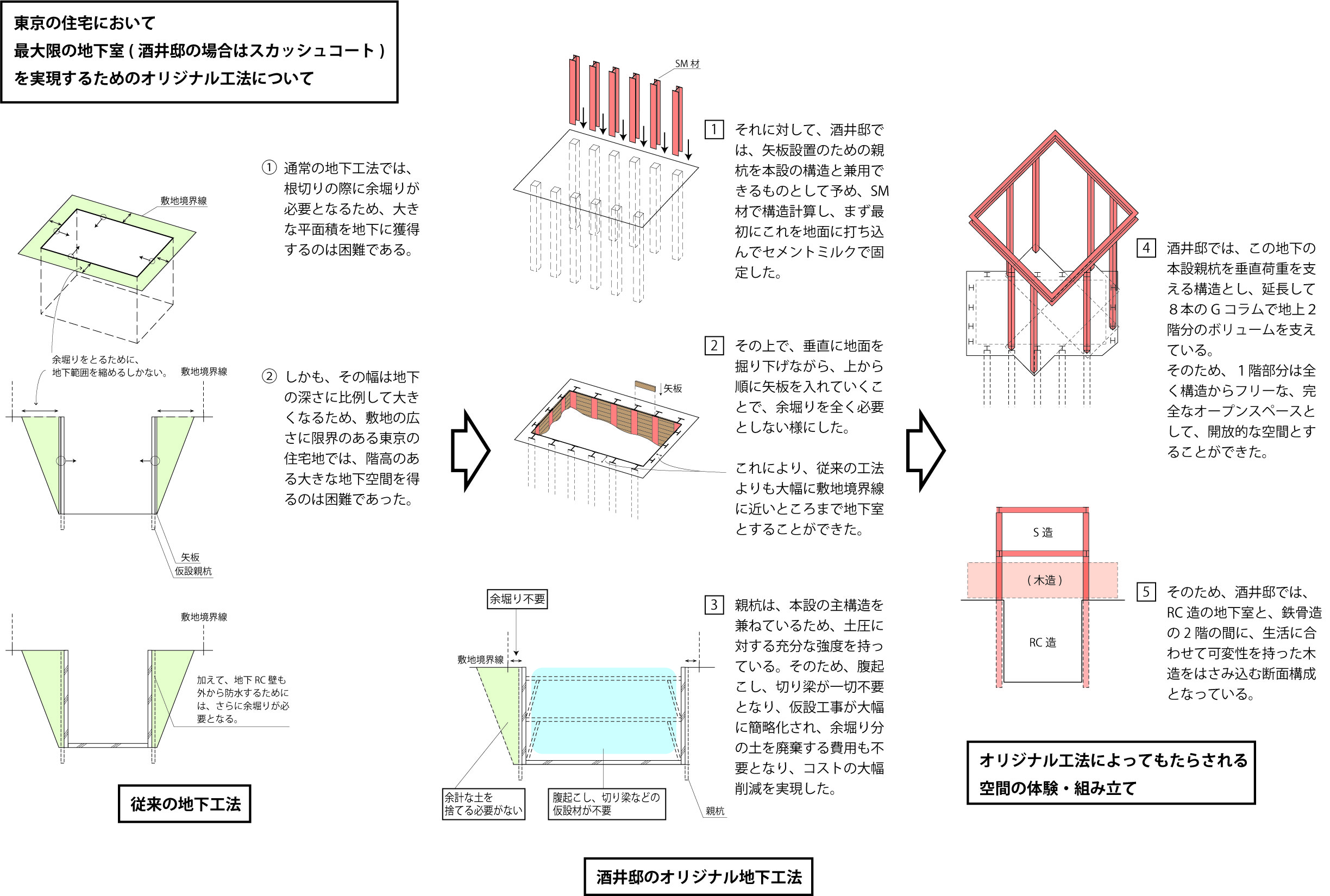

地下室部分の根切り工事の状況を確認した。約10mX7mの整形平面に高さ約7mの穴が綺麗いにくり抜かれている。

本設の構造を兼ねるSM材の親杭に溶接されたスタッドが綺麗に並んでいる。矢板の施工も非常にきちんとしたもので、断熱材を打ち込む隙間もきちんと取られていた。

親杭をRC壁内で耐力を負担させる本設の構造になるように工夫したのが、実はこの建築の最大の工夫と言っても過言ではない。これは敷地に対して地下室のボリュームが巨大なことから、余堀を必要とせず施工性を向上し、かつ、施工費を圧縮するための方策であった。

頭つなぎのみで親杭が繋がれていて、それぞれは約4mさらに差し込まれてセメントミルクで固定されて自立している。そのため、従来の地下構法のような腹起こしと切り梁が存在しないため、地下室のボリュームがそっくりそのままくり抜かれるという風景が現場に発生した。

この風景を見て、工作ノートに記した空間原理としての「穴」と全く同じ印象を受けた。

この感覚は重要である。

これから地上部の構造に入っていくが、この「穴」をどこまで完結できるかが勝負だな、と改めて気を引き締めた。

2016年12月24日

渡邊大志

2016/12/01 引き出しプロジェクト#3「街区境界線の竪穴式住居」現場日誌

いよいよ現場が本格的に動き出した。

この建築の一つの要は全体に比して巨大な地下室を持つ点にある。

限られた敷地の中でこれを実現するために、構造形式、施工方法ともに独自の工夫をした。

11mものの巨大な親杭を本設の構造の一部とすることで余堀りを不要として根切りを簡潔にし、かつ地上部の鉄骨構造の耐力の一部を負担させた。

そのために親杭は通常の構造材と同じSM材とし、鉄筋の頭つなぎのためにスタッドを打った。全部で1000本以上のスタッドが丁寧に溶接されていた。

今日の現場では北側の杭が落とし込まれている。重さ25トン、高さ15mほどの重機が11mもののスタッド付のH鋼が上下にスライドしながら立てこまれる様子は、周囲の2階建て戸建て住宅が並ぶ日本の住宅地特有の素朴に平和な街並みの中にあって、圧巻であった。

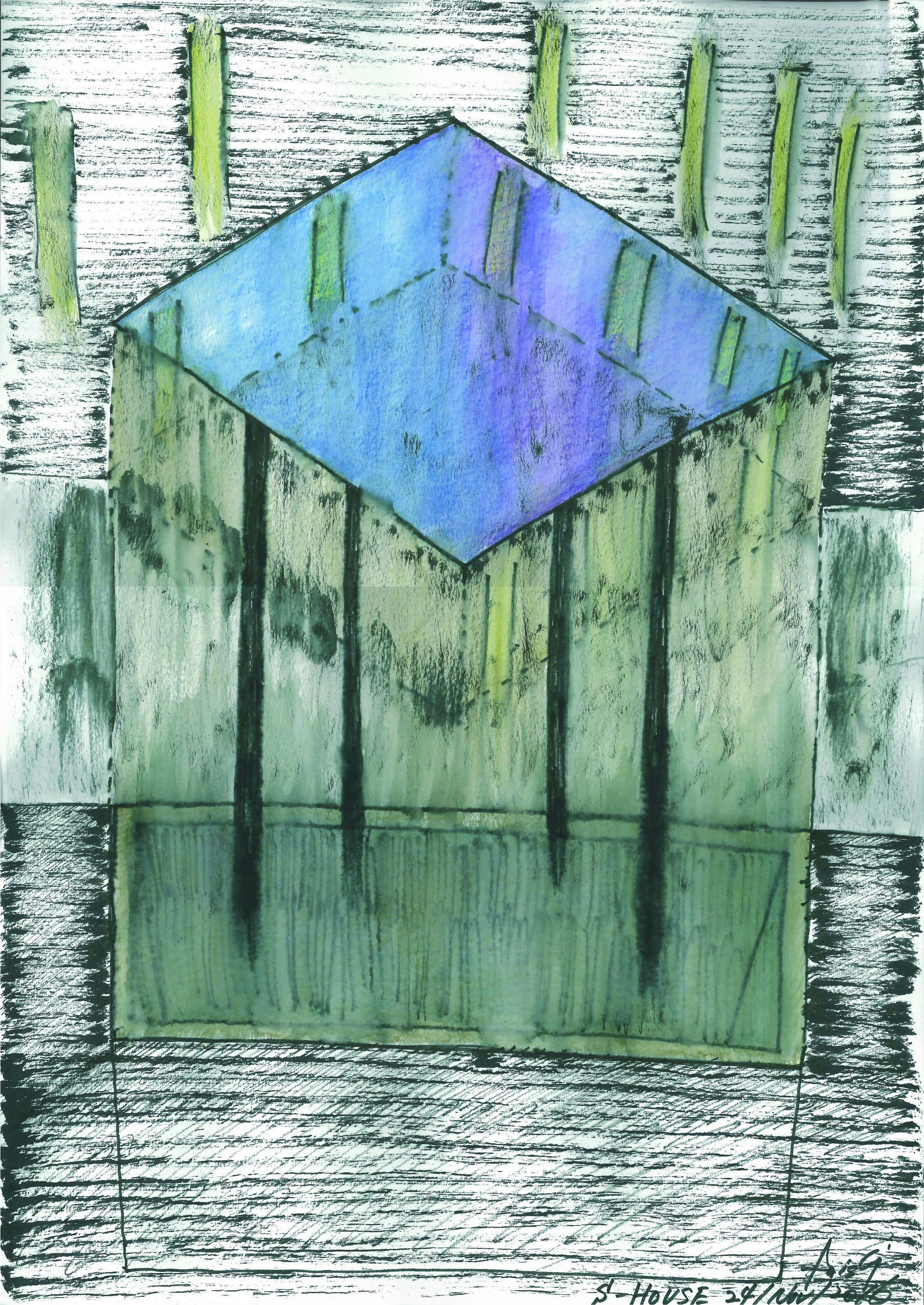

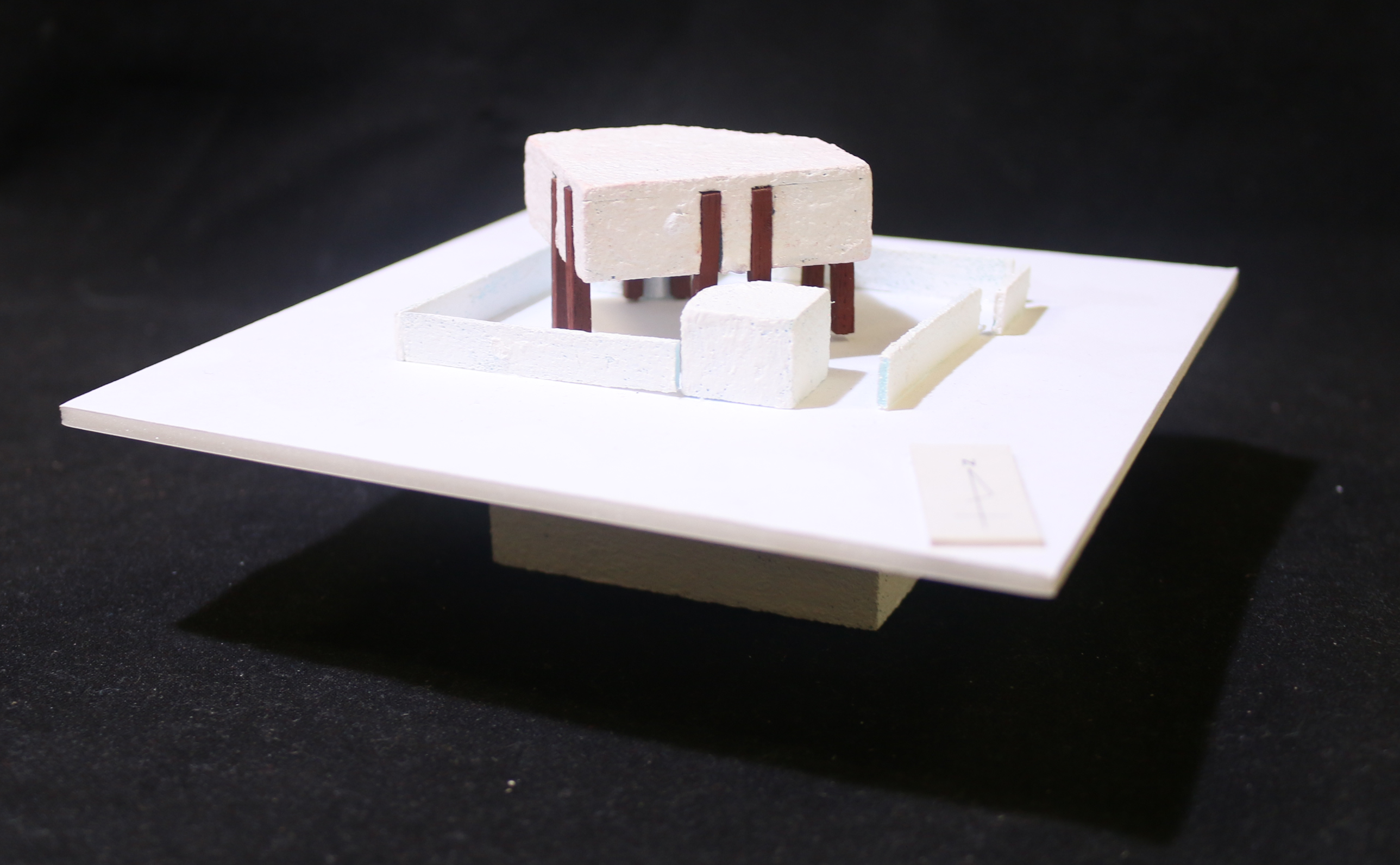

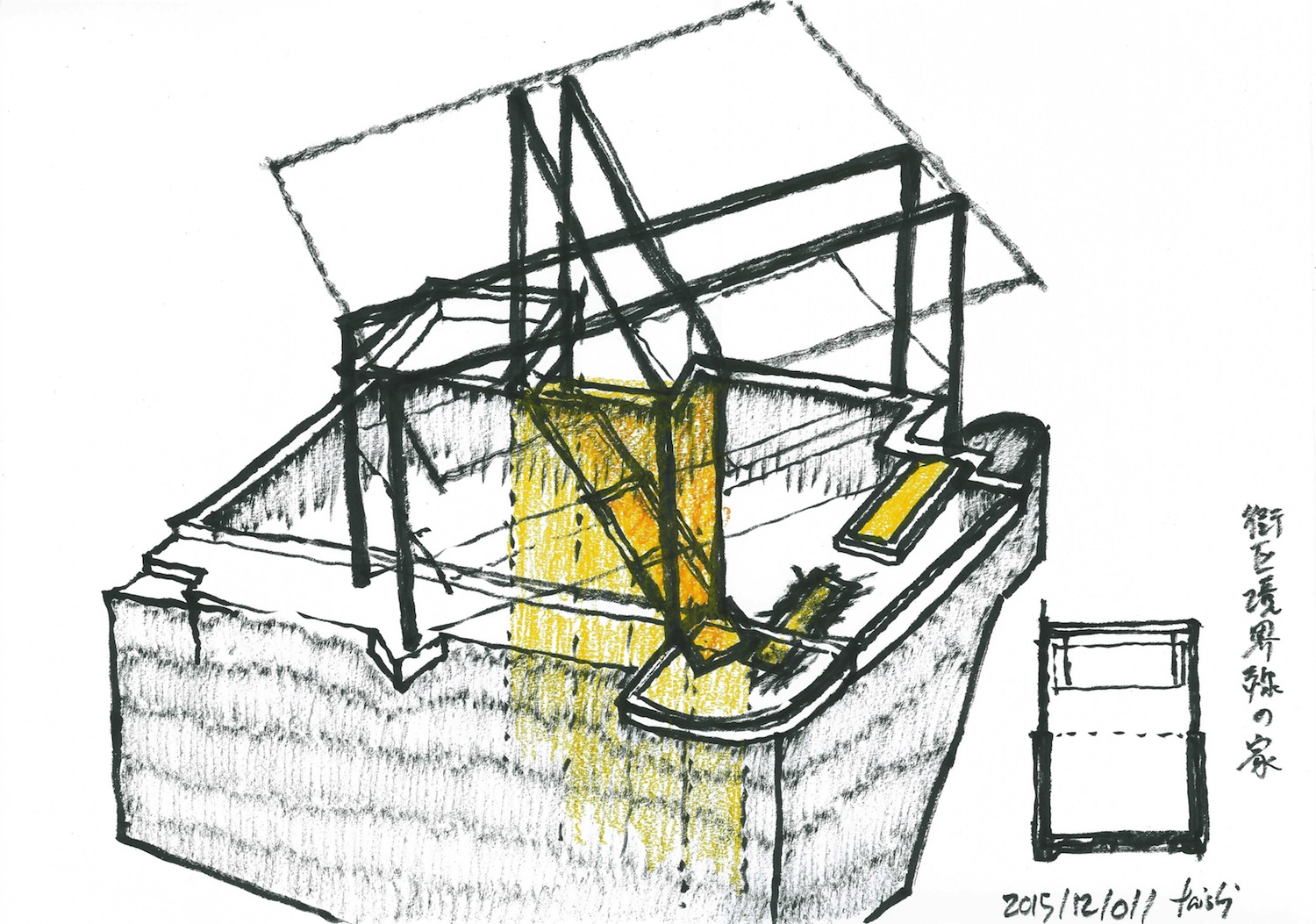

こうして作られる地下室、すなわち地盤下にポッカリとくり抜かれたヴォイドが上部へと抜ける竪穴状の空間を意図して地上部の構造を設計した建築である。まず最初のこの地下室と構造体のアイディアがあった。

改めて現場で杭が立て込まれる様を見ていると、この建築が竪穴式住居と同じ構造であることに気がついた。今日より「街区境界線の竪穴式住居」に建築の名称を変更することにする。

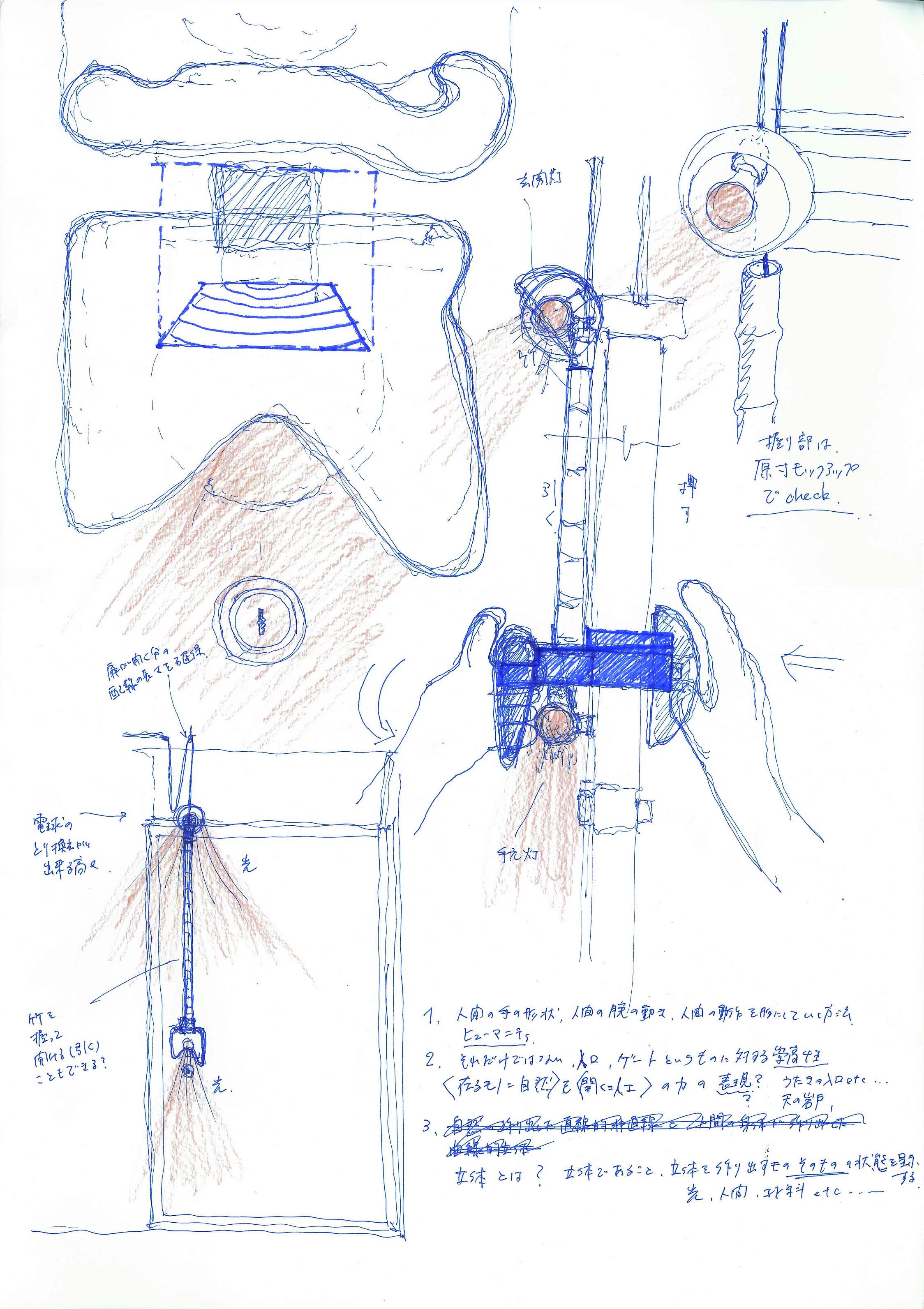

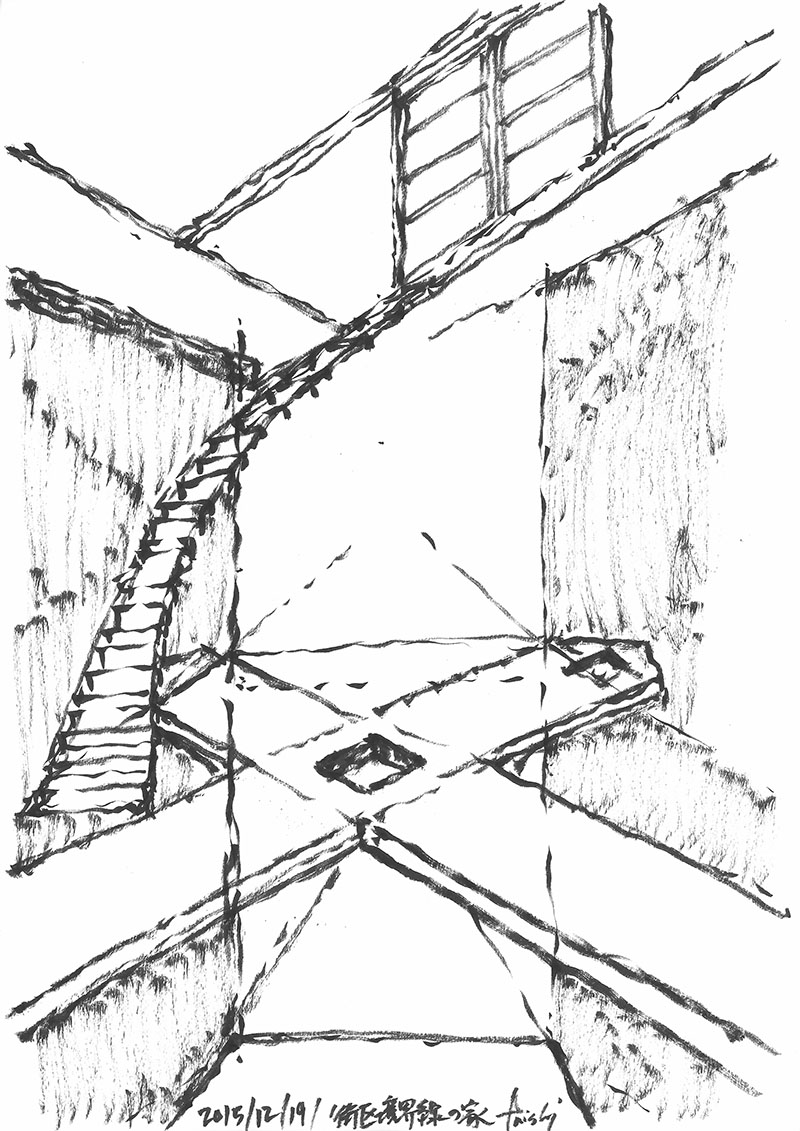

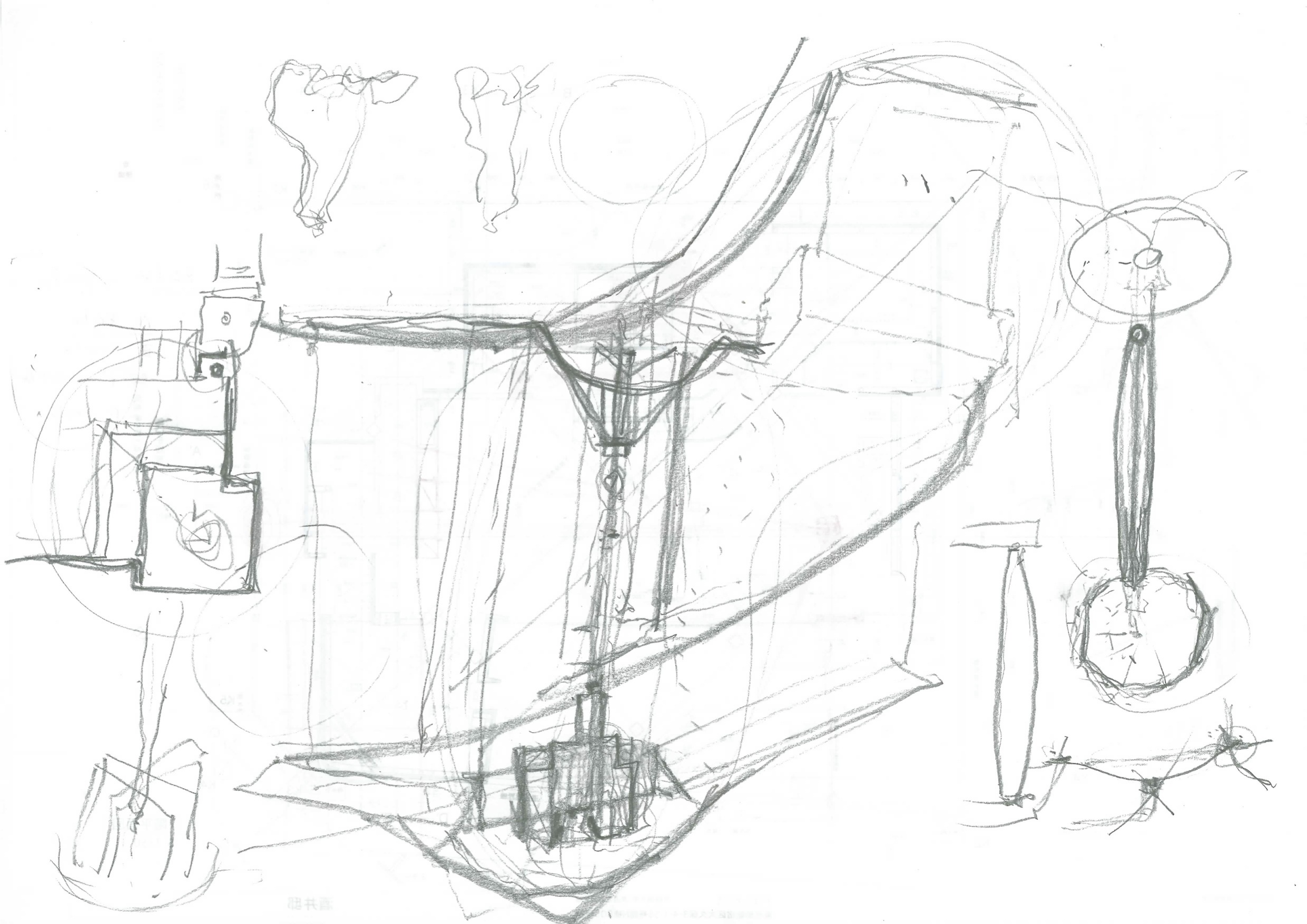

スケッチは当初の意図を再確認するために描いたものである。現場で目から鱗の「竪穴式住居」の眼でスケッチを眺めてみると、なるほど、そのように見ることもできるな、とより自覚的になった。

そう考えてみると現在の設計は余計な要素が多すぎるのが気になる。

この考えに特化すべく特に仕上げ関係を全面的に見直すことにしたい。

2016年12月1日

渡邊大志

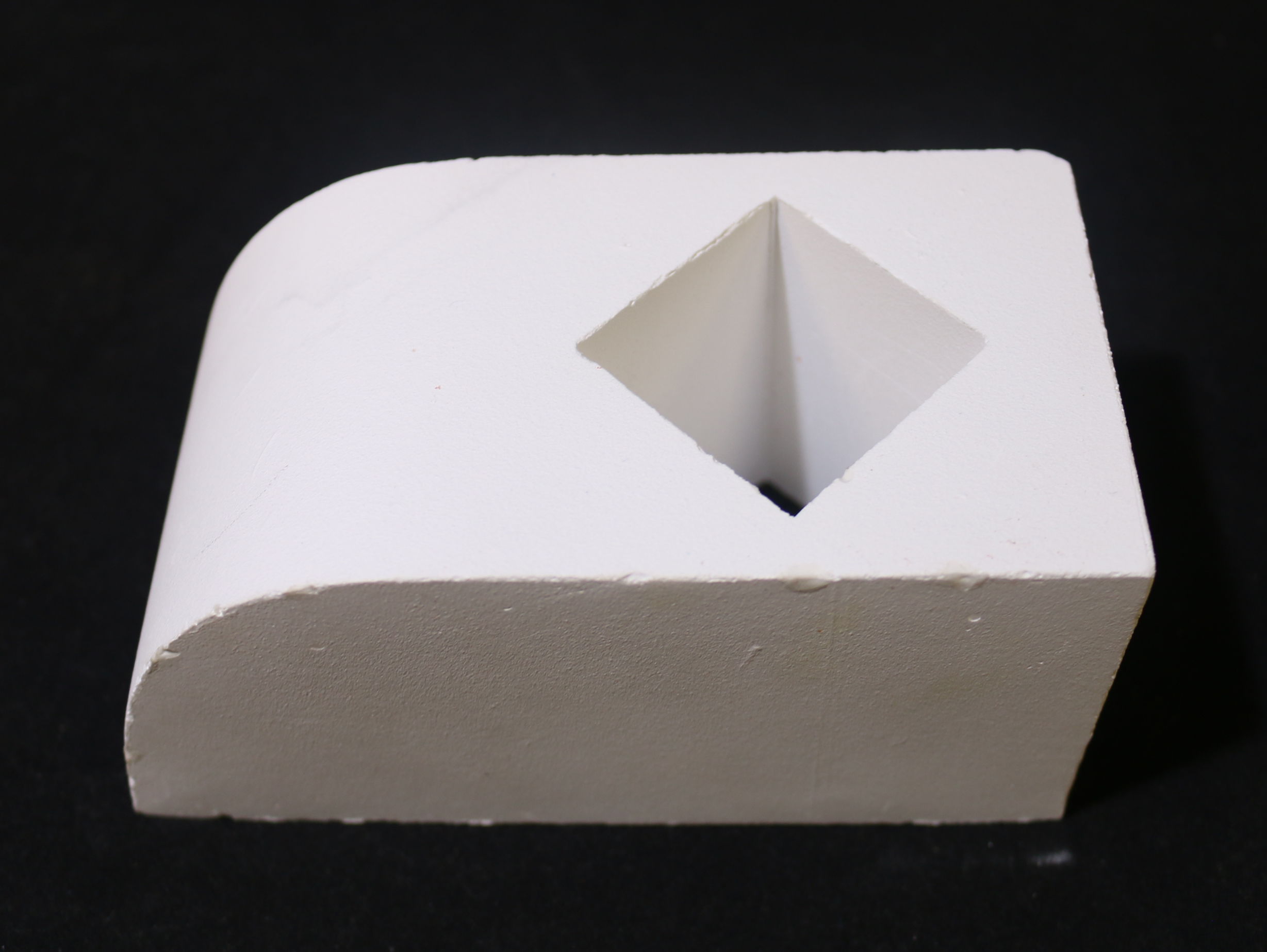

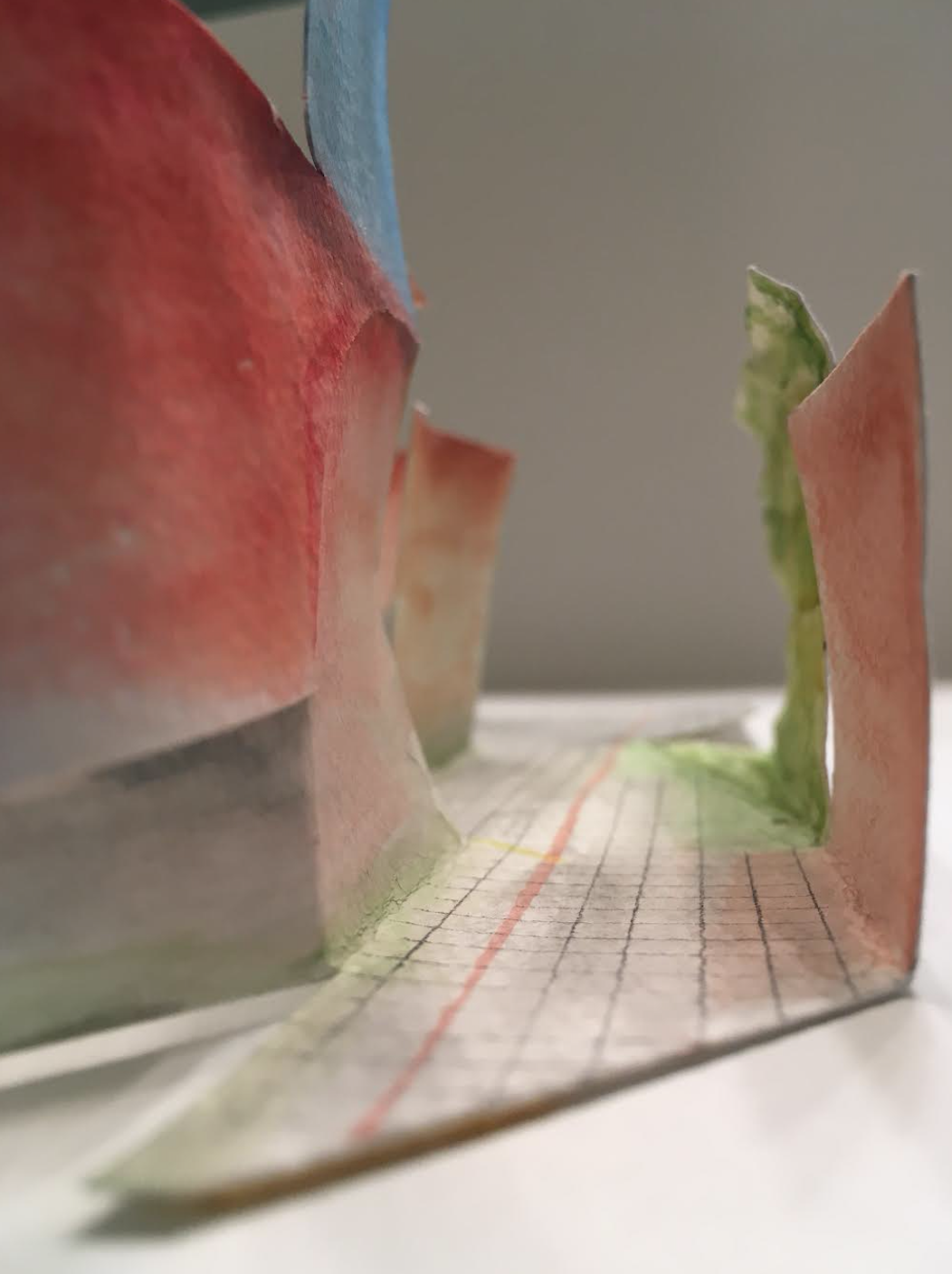

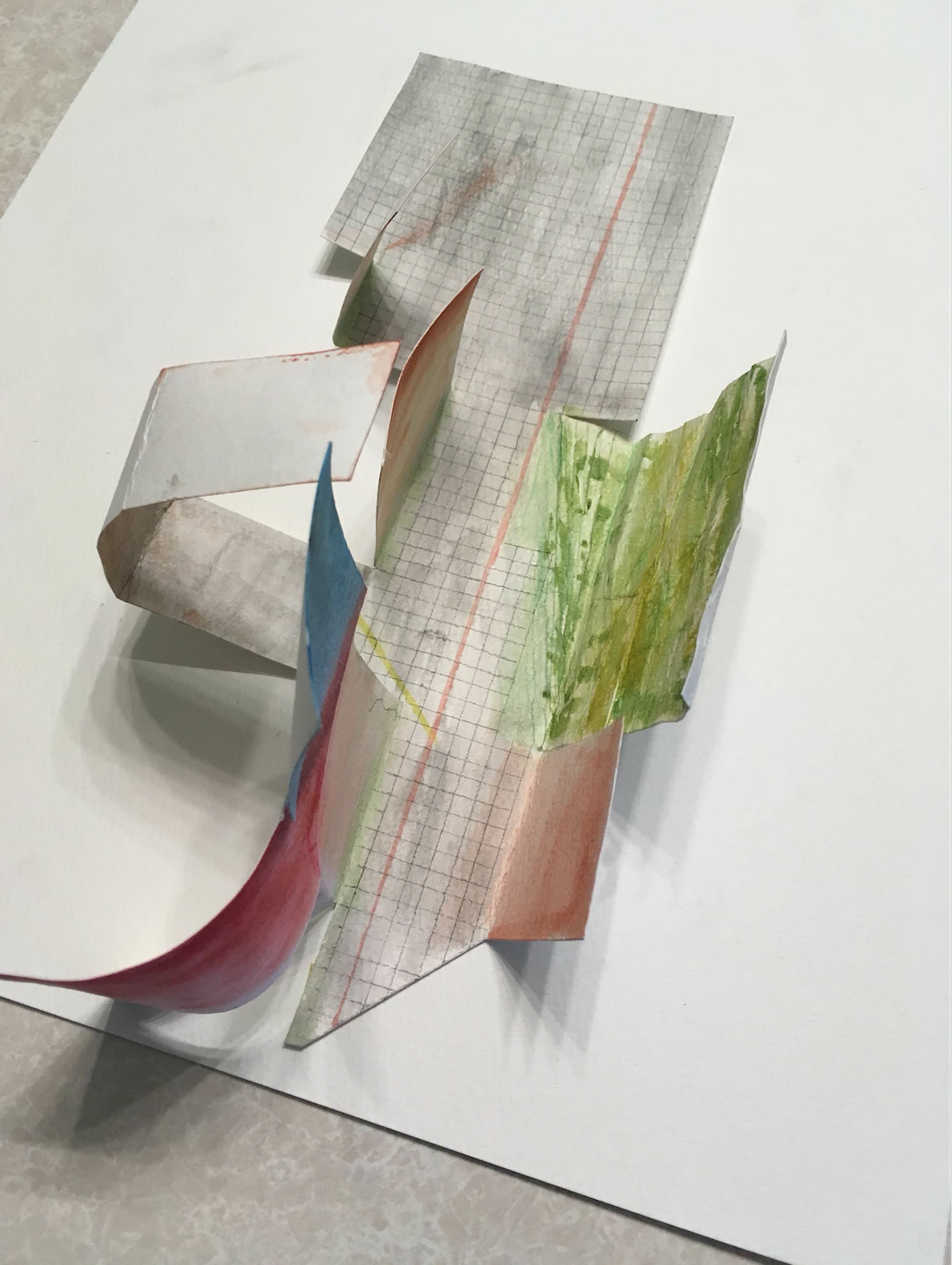

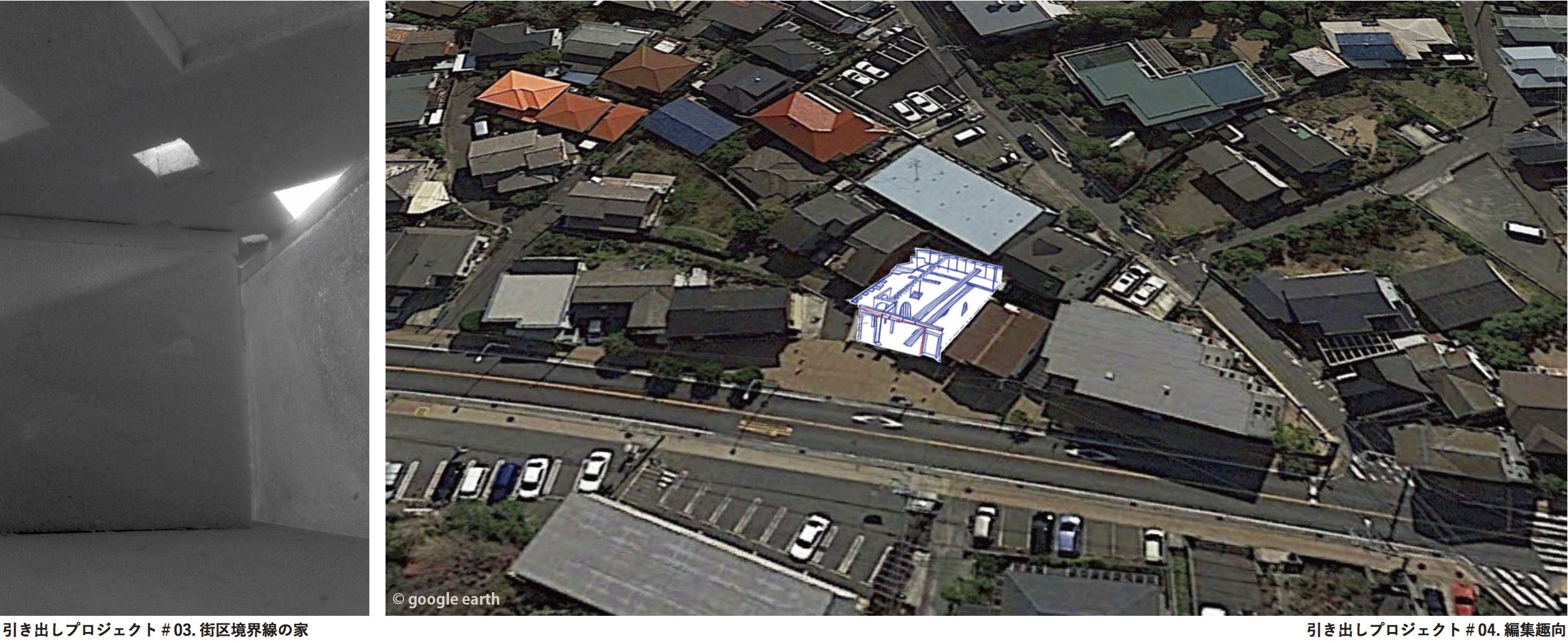

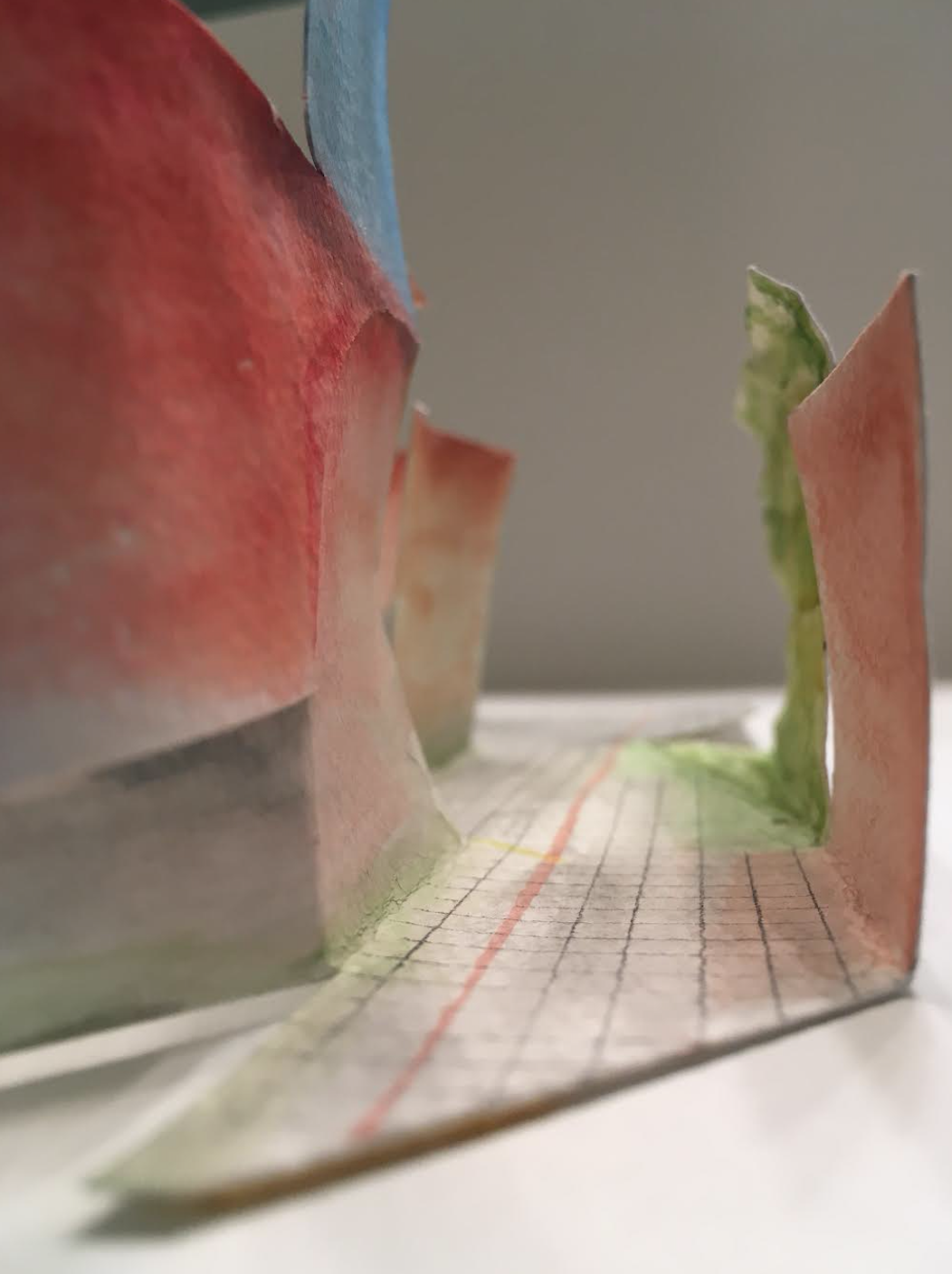

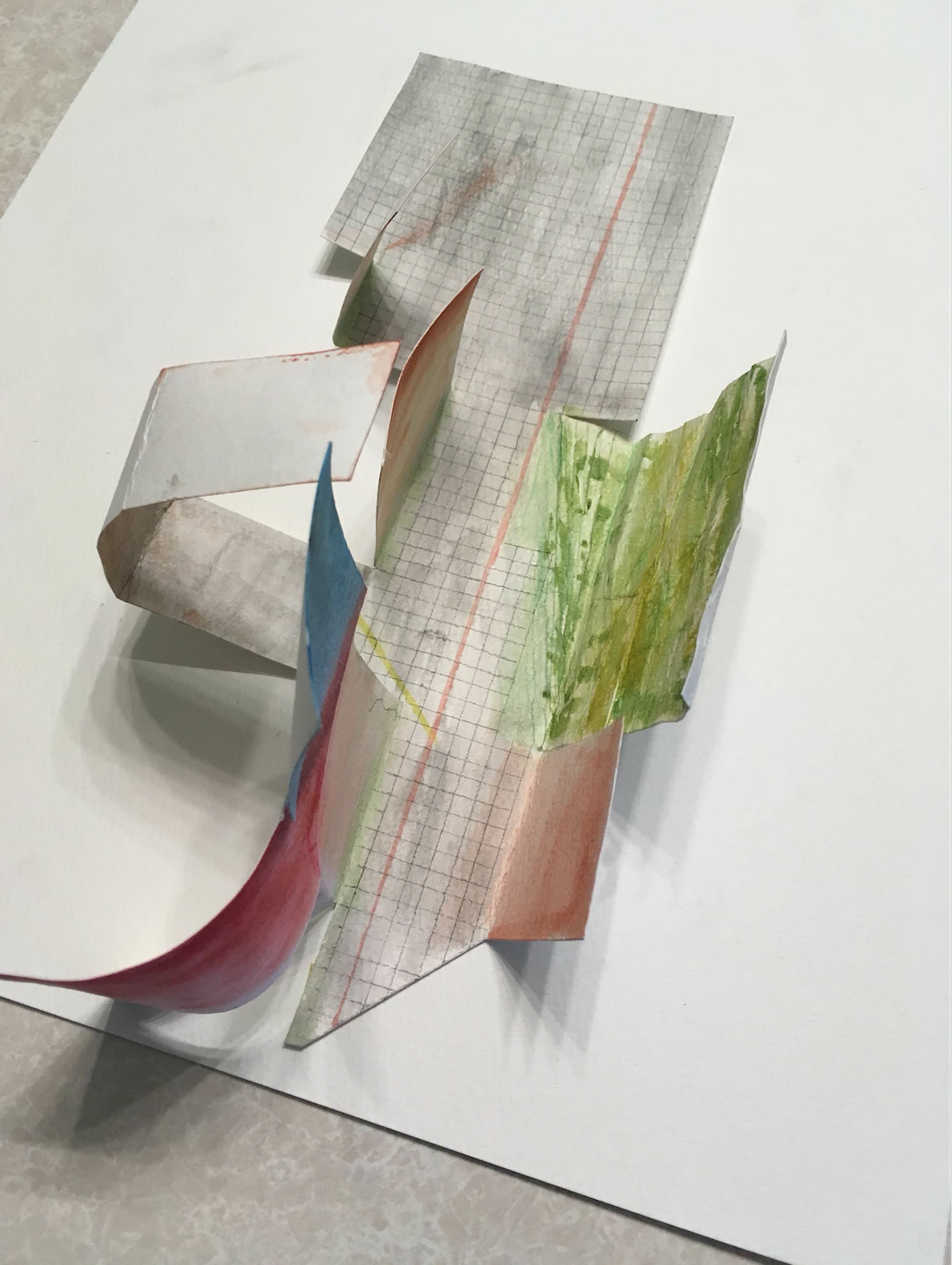

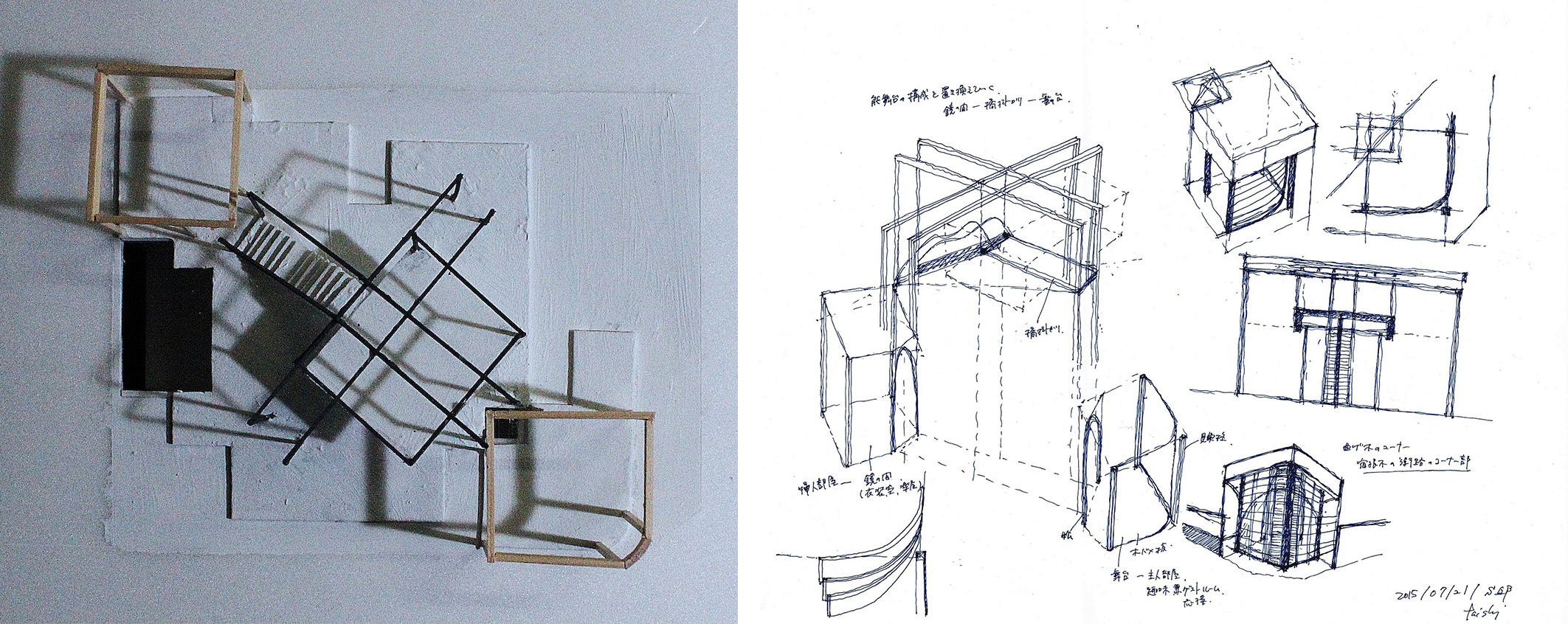

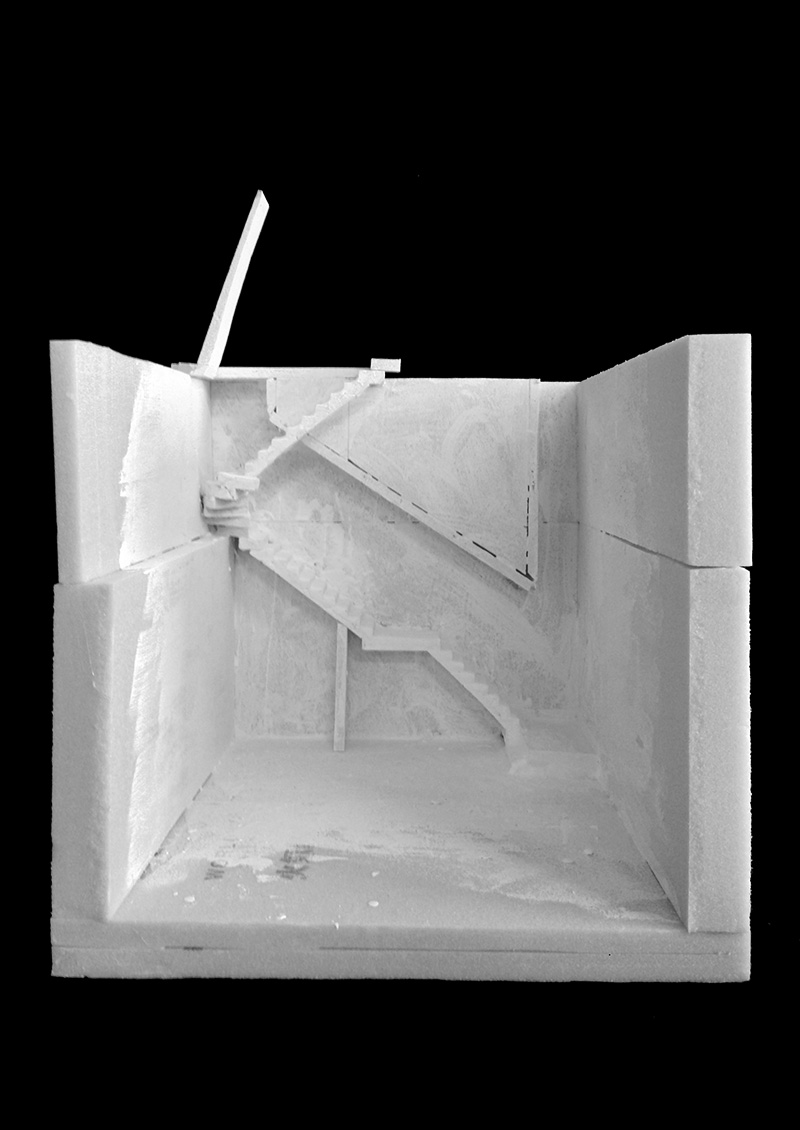

2016/09/19 引き出しプロジェクト#3「街区境界線の家」⑬ アプローチ模型

現在、Puebloインディアンの集落遺跡調査に出ているところで、アリゾナ州から

ニューメキシコ州に渡って移動している。

砂漠、荒野、砂岩に囲われたまさに雄大というべき風景の中にいる。

そこに身を置きながら、東京の住宅地の街区境界線のコーナーに面するアプローチ

の模型を作成して、クライアントに送信した。

こころなしか模型の作り方や色にもプエブロ遺跡で見たものの影響が早速現れている

ようで、単純なのはいけないが、正直な気持ちを喜ばしくも思う。

2016年9月19日

ニューメキシコ州・サンタフェ郊外にて

渡邊大志

2015/09/12 引き出しプロジェクト#3「街区境界線の家」⑬ アプローチ

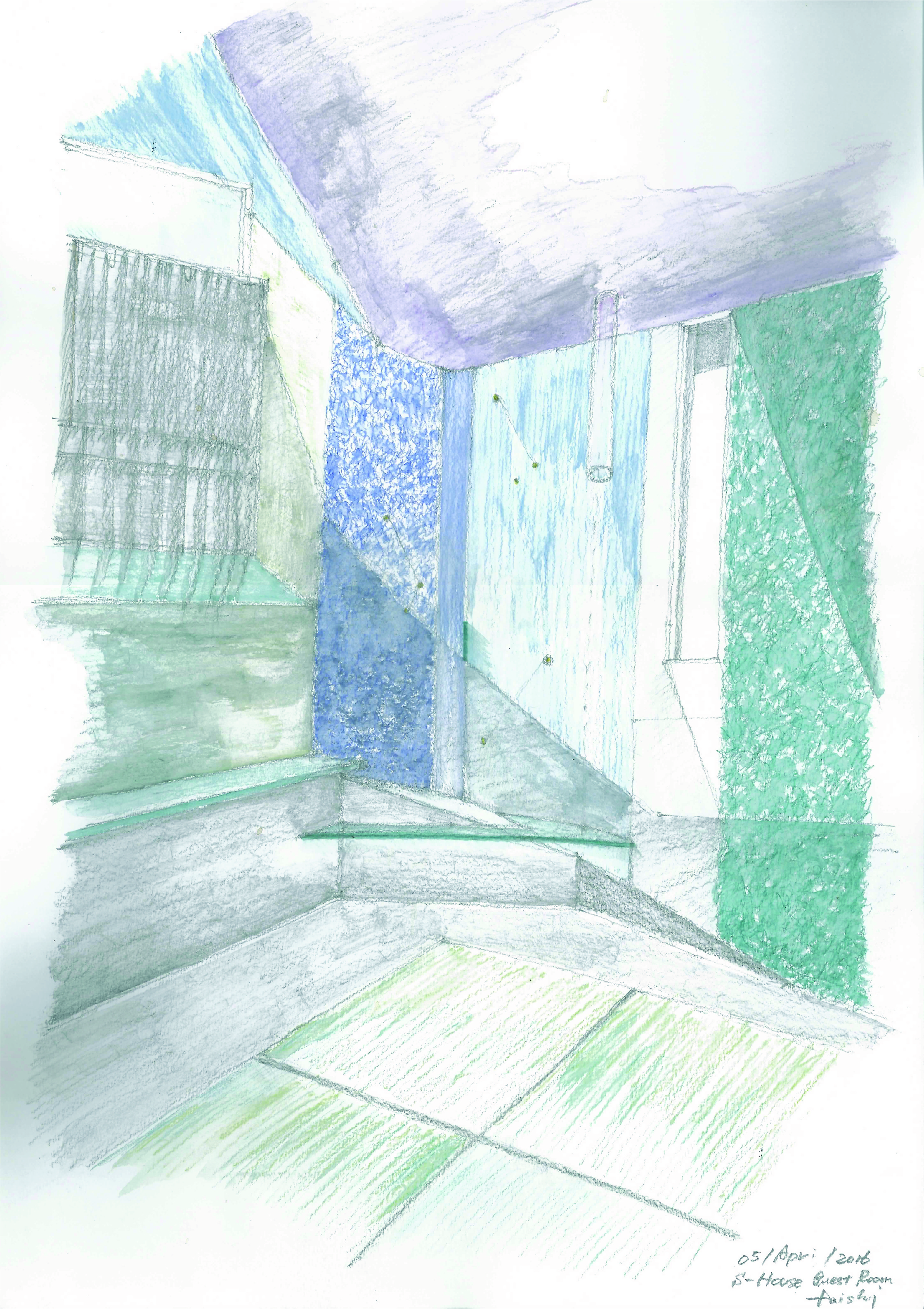

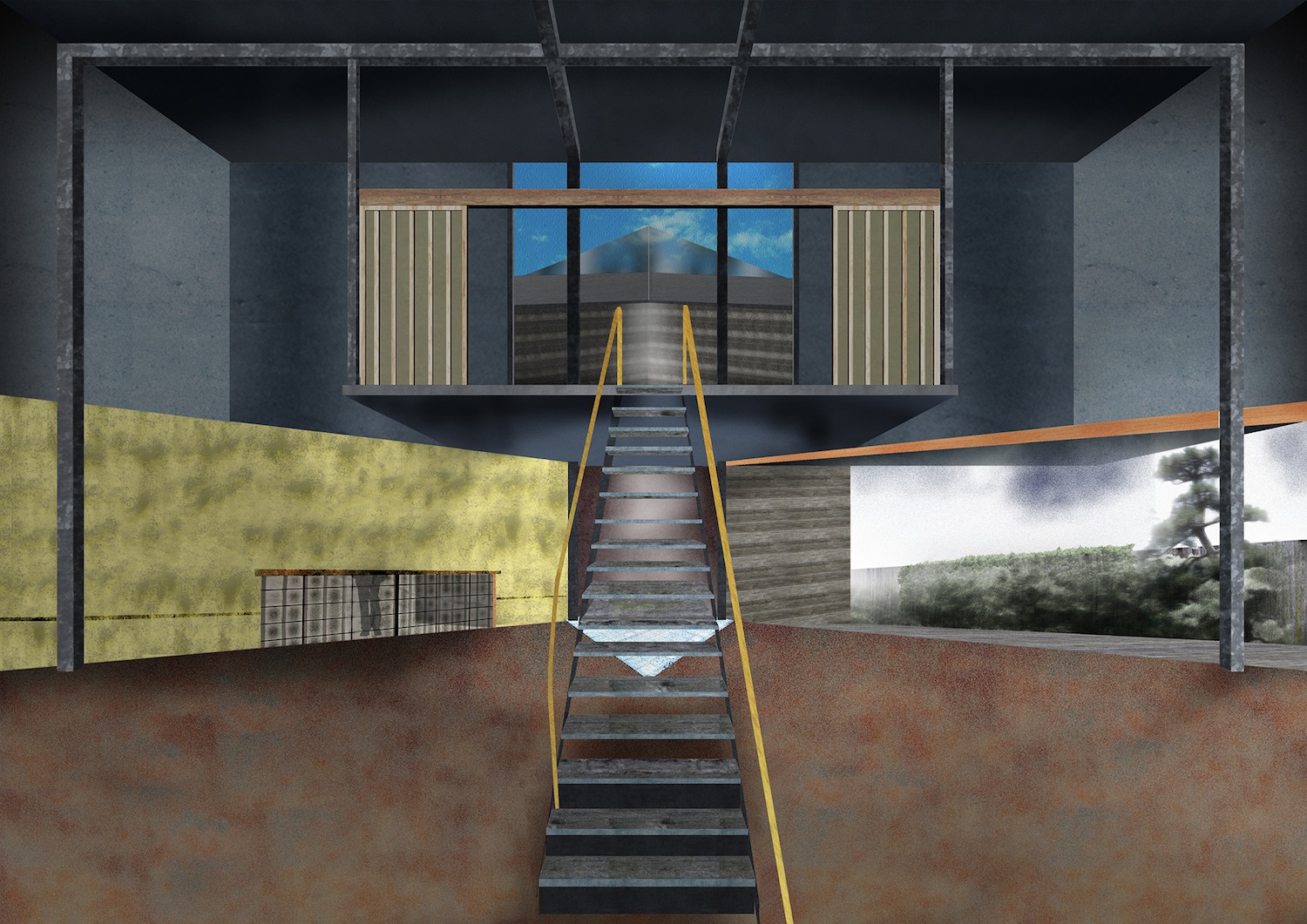

2015/08/11 引き出しプロジェクト#3「街区境界線の家」⑫ 街区境界線の家の内部空間について

街区境界線の家の内部空間について

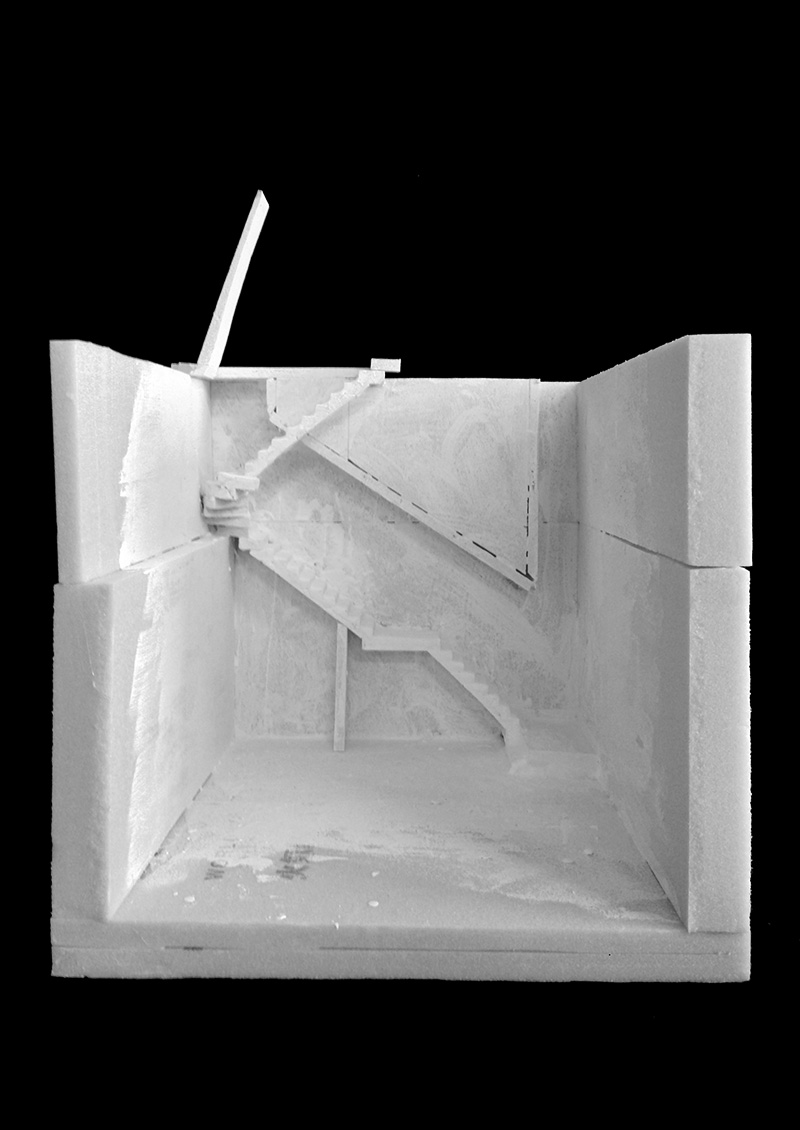

内部空間を確認するために、巨大な模型を作った。

丹下健三の大屋根に頭を突っ込んだ岡本太郎の写真は有名であるが、ここではその意味とは別に単純に二階に浮かばせた正方形平面の直方体に自分の頭を入れて見れることを意図した。

確認したかったことは主に二つのことがある。

一つは光。これは建築においては最も初源的なものの一つであるから、容易に理解されよう。

もう一つは、それぞれの材料の表情である。

街区境界線の家は、重量鉄骨の十字ラーメンに浮かぶ幾何学的な二階部分のボリュームを乾式工法で作り、その下に下屋としての1階しかない平屋部分を湿式工法で作るという構成で考えている。

乾式工法は住宅の工業化を目的として材料の規格化と工法の平準化によって生まれた。二階のボリュームの内部はいくつかの合板を使い分けている。それらは三尺モデュールによって確かに規格化された大量生産品であるが、その表面に微細な眼を当ててみると、原材料の作り出す木目やチップの模様の違いなどの個別性を見出すことができる。

建築には、「仕上げ」という概念があるが、ここではそれらの工業化されたパネルの中の個別の表情をデフォルメする塗装を施すことによって、内部空間に蠢き(うごめき)を与えて空間をザワザワと動かすことを意図している。

これらのことは、頭の中でのシュミレーションではイメージできるのだが、実際に本当に実現されているのかは図面でチェックすることが出来ない。そのため、自分の身体をすっぽりと入れられるサイズの模型で確認しなければならなかったのである。

2016年8月11日 渡邊大志。

2015/06/22 引き出しプロジェクト#3「街区境界線の家」①

3.11以降の日本において、「戸建て住宅」という命題はすでに成立しない。

その問題をクリアーするために、ここでは敷地が街区の角地であることに光明を見出そうとしている。

すなわち、住宅に街角のスケールを持ち込もうとする仕掛けが必要だ。

2015/07/27 引き出しプロジェクト#3「街区境界線の家」②

日本の住宅地における木造二階建に代表される「戸建て住宅」のイメージは、戦後の持ち家政策に合わせて生まれた。

その様な現代住宅における生活の中に原型を見出すことは困難である。

戸建て住宅とは個人の中に正解があるものでしかなくなったためである。

そのため、実際に何をしているのかよくわからない生活というものの中からかろうじて、住宅の原型として残っている主人部屋(趣味のための部屋兼ゲストルーム)と婦人部屋(衣装室兼浴室)を引出した。

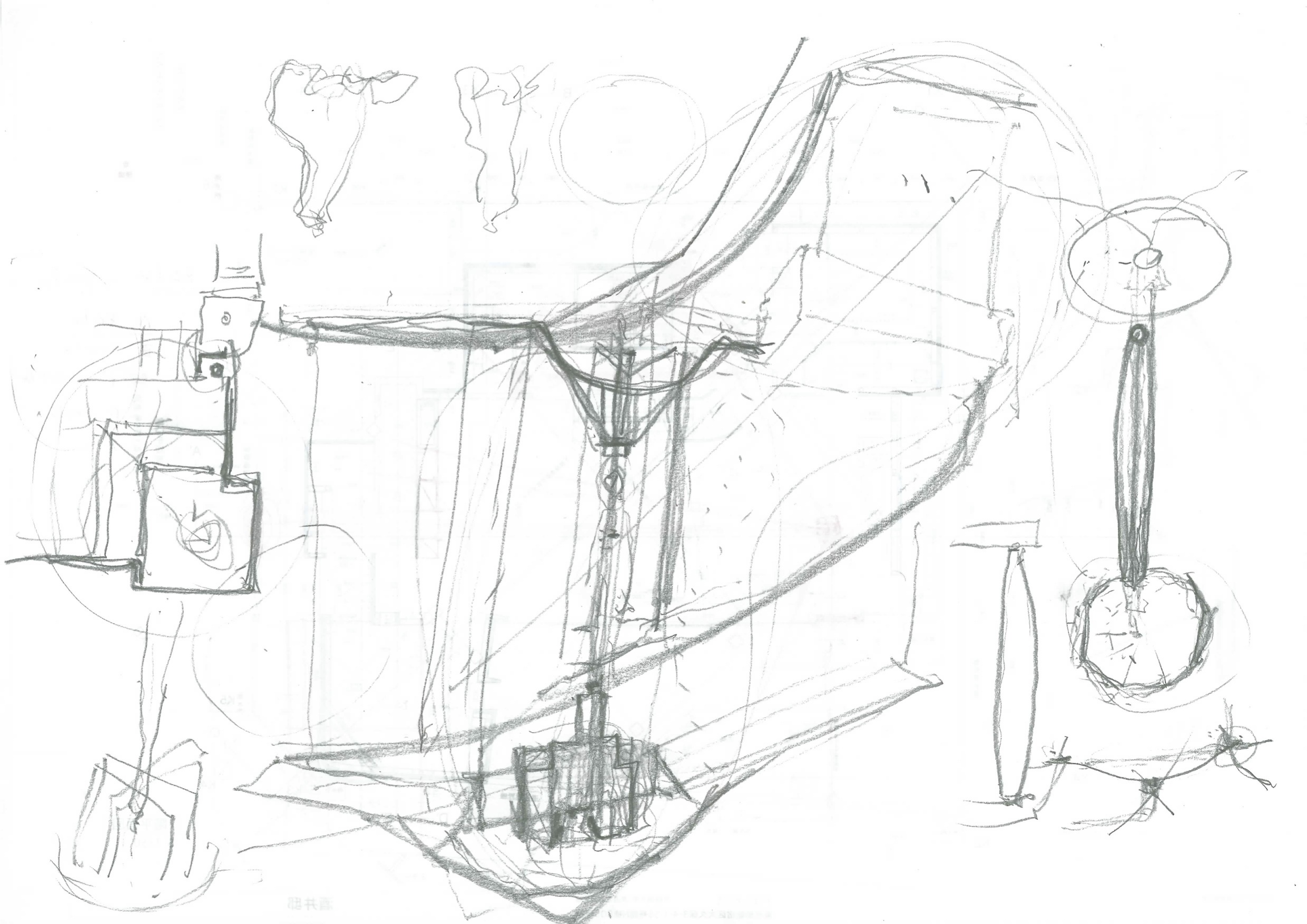

その引出した2つの原型をつなぐ橋掛かりの間に残りの雑多(多種多様)な生活のための容器を床梁のない1.5階分の高さを持った構造によって構える。

そしてそこに夫妻の寝室を吊り下げた。

2015/08/03 引き出しプロジェクト#3「街区境界線の家」③ 日本の弱い街区境界線の建築

「街区境界線の家」のスタディの途中経過と、スタディに併行した街区境界線=都市の建築の考え方を示す。

マンハッタンなどに代表される強い街区は、日本の住宅地における街区とは異なる。

したがって強い街区における建築は、日本の弱い街区の建築に対しては過剰であるかもしれない。

以上をふまえて、

①街区の角のデザイン

②街区の角から一歩引き公道を敷地に導く

ことを考えた。

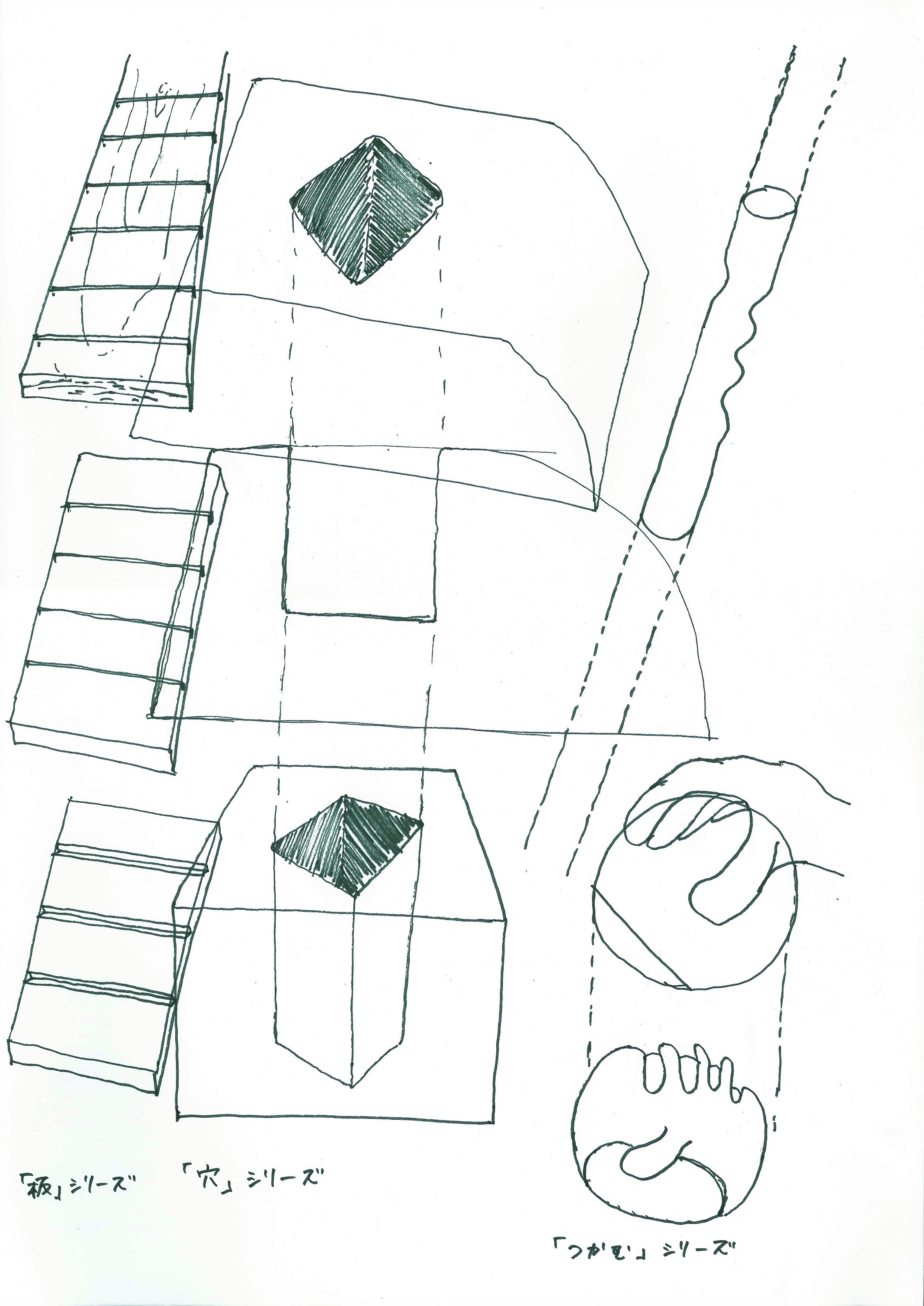

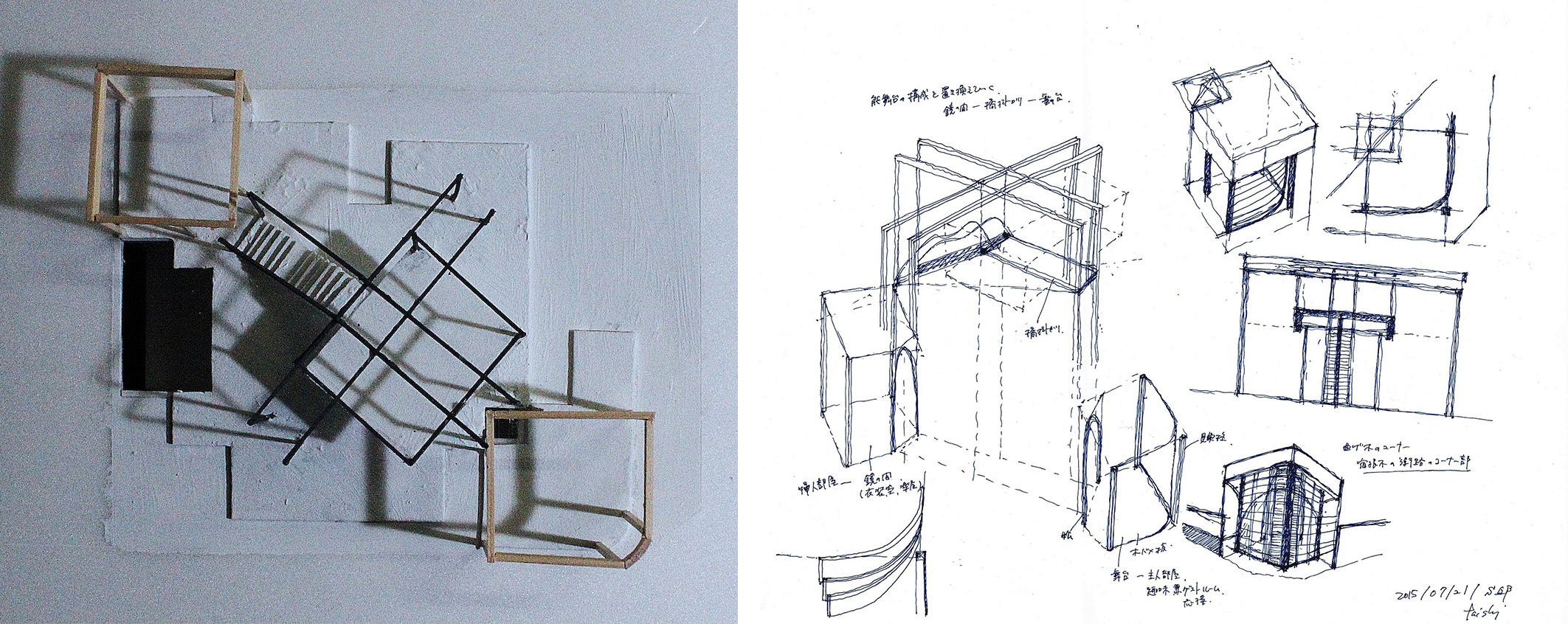

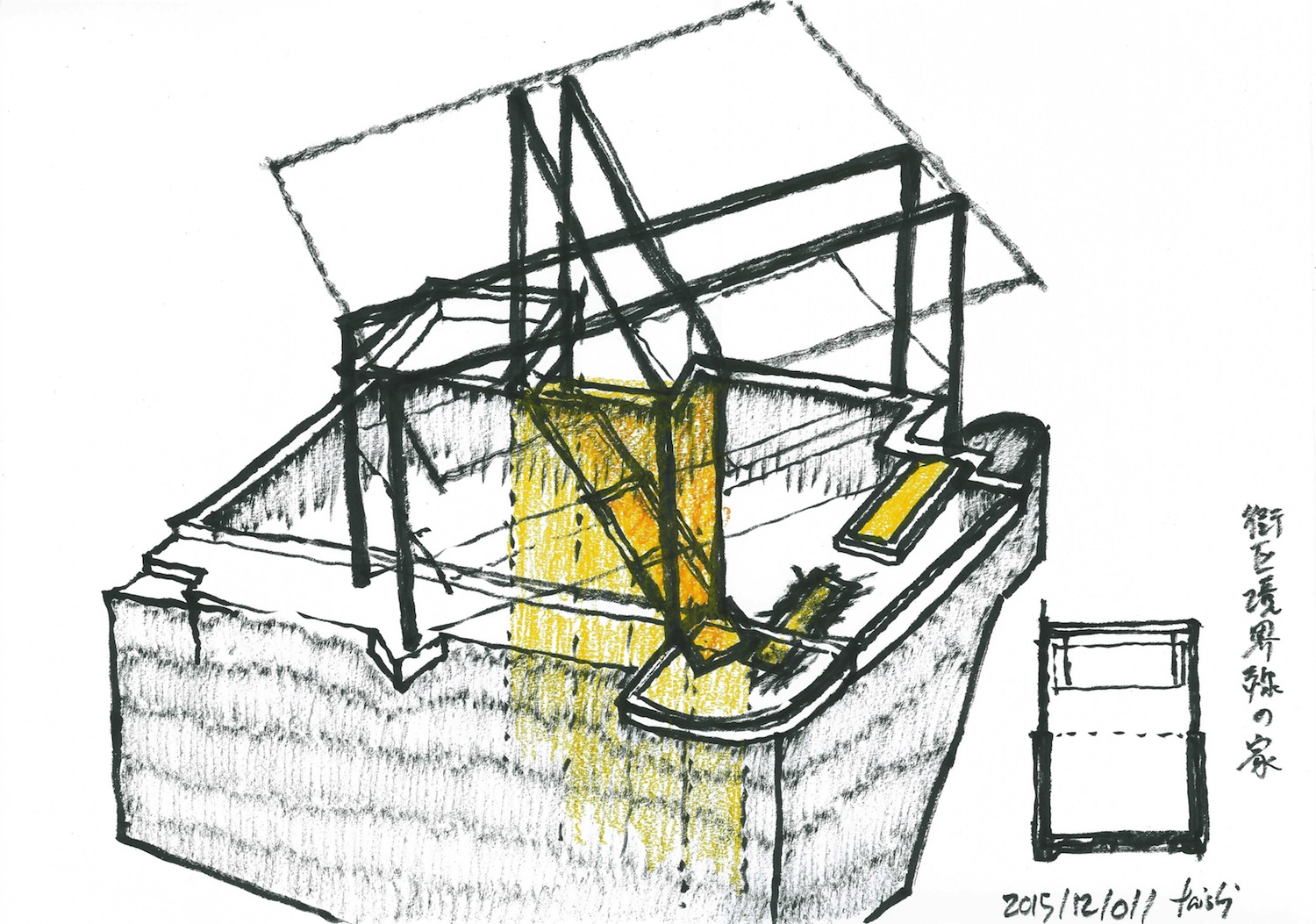

2015/12/01 引き出しプロジェクト#3「街区境界線の家」⑤ 構造と空間のスタディ

「街区境界線の家」の地下、1階、2階の構造と空間のドローイング。

2015/12/11 引き出しプロジェクト#3「街区境界線の家」⑥ 構造と空間のスタディ2

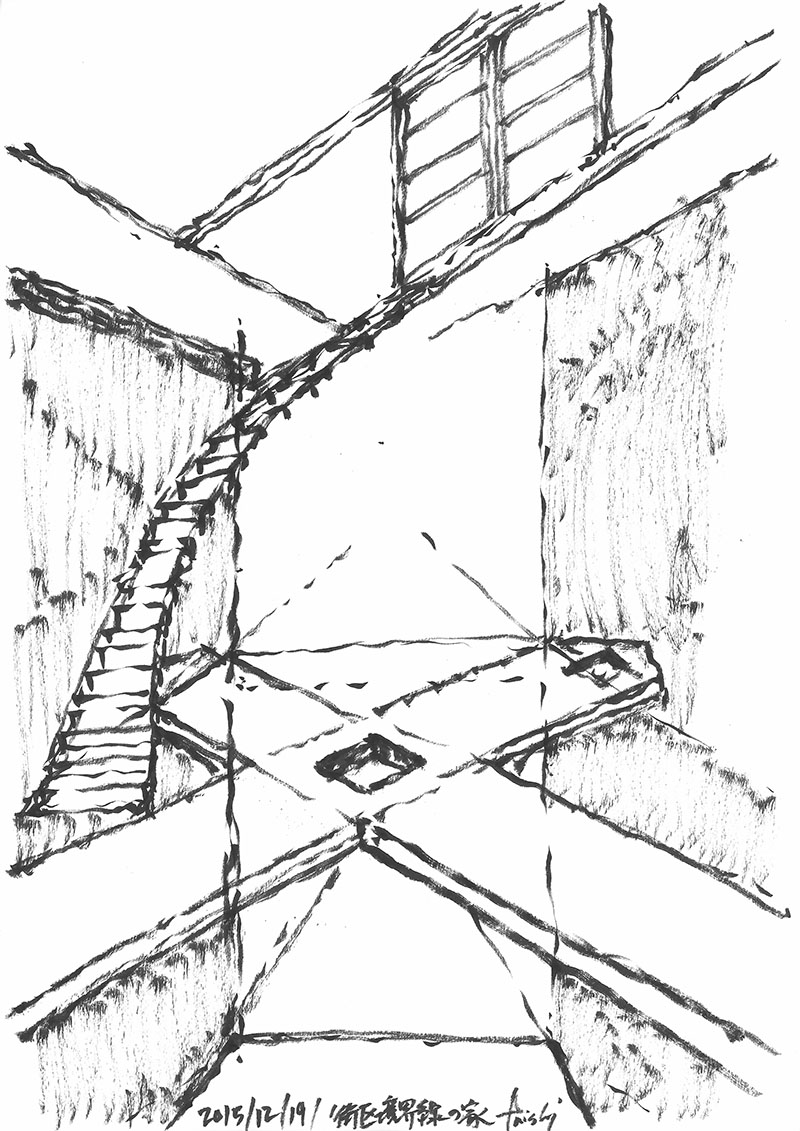

「街区境界線の家」

地下天井を見上げた際の十字の梁と地下室内での立体的な光のスタディ。

2015/12/21 引き出しプロジェクト#3「街区境界線の家」⑦ 構造と空間のスタディ3

「街区境界線の家」

街区境界線の家、設計メモ

2015年12月21日 渡邊大志

12月20日、初めて現場を訪れる。敷地の印象はほぼ想定通りで、南側の交差点からの風景も予想通りであった。現在まで考えてきた案をより濃密なものにしていきたいという想いが強くなった。

この住宅はクライアントであるSさんの奥さんの要望を最優先に進めている。多くはない経験の中でも住宅の決定権つまり財布は女性が握るのを知り抜いている。Sさんは私の古い友人でもあるから、彼女の意見を汲み取りつつ共に全体を上手くコントロールしてきた。しかしである。Sさんは全てを奥さんに譲りつつも、唯一、とんでもない要求をしたのである。

「実は、地下にスカッシュが出来るスペースが欲しいんだけど、、、。」

調べてみればスカッシュをやるには10m×7mの平面形に高さが6mの空間が必要である。このボリュームを住宅の地下に埋没させよ、という要求であった。

都心近郊の敷地に住宅を設計する上で私がテーマにしていたことは、命名に表現したようにこの土地が東京の住宅街区の角地であるということをいかに社会的に位置づけるかということであった。それにはSさんが周辺の土地よりも高い対価を払ってこの角地を入手して得た容積率の角地緩和などの利点を最大限に活用するという経済的な合理性の直裁的態度も含んでいた。その結果、住宅の機能のうち、主人と客人のための特別な空間と婦人用のドレッサー室を兼ねた空間を敷地の対角線上に南北に離れとして配置し、その間に十字の架構から寝室を吊り下げる構成とした。つまり、二極化された主人と婦人の離れの間は吊り下げられた寝室以外は住宅が持つその都度の曖昧な機能によってどのような空間と形態が発生しても構わない、という意思を表明しようとした。

この考えは今に残っている。しかし、私の眼は地上から上のことを見ており、地下に構築された巨大な塊は頭にありつつ、あまり地上の空間と連環して考えられていなかった。

先日、構造設計家と打ち合わせるに辺り、上部の鉄骨十字構造を支えるための十字梁とそれを成立させるためには先述のような巨大地下空間がある方が構造的にも有利である、の解を得た。

つまり、私の設計趣旨を含めて、地上に構成される住宅の全てがこの物言わぬ地下の量塊感によってコントロールされていることを再認識することができた。

抽象的に言えば、日本の都心近郊住宅地への対応の仕方や個人住宅がいまだに持つかもしれない社会性(あると信じ始めている)を含めて地上のものは一切、地下に埋設されたミステリアスな塊によってコントロールされ、保証される。しかも、それはSさんの極めて個人的な希望というよりも異質な趣味とも言うべき「スカッシュを地下でやりたい」の面白さによって生まれた。

この考えは当初命名に表現した街区の角地に建つ意味を考えることよりも、物を作る上で上位に行きうる概念であるやもしれない。

ここまでは大過なく来たと言えるだろう。あとは、こちらの腕次第である。

2015/12/24 引き出しプロジェクト#3「街区境界線の家」⑧

「街区境界線の家」

街区境界線の家、設計メモ 2

2015年12月24日 渡邊大志

街区境界線の家設計メモ1に、「個人住宅が社会性が持ち得ることを信じ始めている」と記した。

これにはいささかの注釈を要する。

引き出しプロジェクトの中の「#3街区境界線の家」のページを遡っていただくと、私はこの住宅を「3.11以降の日本において戸建て住宅という命題はすでに成立しない」と明記することから設計を始めたことが確認できる。

その背景には戦後日本の持家政策に起因する土地分筆に塗れた宅地政策と、その一方で不足する住宅量を大量に供給する目的で1950年代、60年代に形成された日本特有の住宅政策がまずあり、さらに1970年代において、当時の新進気鋭の建築家たちの多くが住宅からしか設計業務を始められなかった現実があったにせよ、いずれにしても、その延長上に彼らが設計した住宅のほとんどは戦後日本の住宅事情への何某かの考えが結晶化された社会モデルとして提示された小史への配慮がある。

私の世代は、そうして作られた戸建て住宅が津波で流されていくのを目の当たりにした。しかも、それらは自動車とともに流された。自動車はその生産流通体系がかつて住宅の見本とされたアイコンであった。津波はその自動車とともに、ハウスメーカーの住宅、工業化住宅、注文住宅の別なく、それを稼働させてきた都市インフラもろとも押し流してしまった。私たちはその光景を視覚的に目撃した。そのため、戸建て住宅やその集合とみなされる都市像には本質的な関心が持てない。

引き出しプロジェクトの「#4編集趣向」は、そのような日本の住宅事情の小史を踏まえて、個人住宅としては建主が設計者が用意した全体設計を自由に自分の好みに合わせて編集していくことによって1970年代に建設された住宅を増改築していくことを手法化することを狙ったものである。つまり、設計者としての私の意図は既存の住宅と共に既に与えられた、所与の条件として建主に提示され、住まい手である建主が私の意図を含めて自由に編集して構わないということである。

さらに、編集趣向には個人住宅が四つの機能、すなわち、母の家、陶芸教室、喫茶店、物販店、という複合機能へと改変されることで、既にこの住宅の周囲に作られた他の住宅や店舗などが作り出す街並みと同値に扱われることが企図されている。この建築を使う人間も、多種多様な不特定多数が使う公共建築と特定の個人との間のある限定された中間領域に属する人たちであることもこの企図を補完している。

これらのことは、「編集趣向」という作品名をつけること自体がこの住宅を何らかの「住宅作品」としてモデル化してしまうことへの矛盾を解く一つの方策として位置づけられている。(詳しくは、「編集趣向③」を参照していただきたい。)

そのため、「#3街区境界線の家」においても、この住宅が日本の緩やかなグリッドに整理された都心近郊住宅地の交差点に面した角地に建つことそのものを社会的に位置付けることから始められた。この理屈は「戸建て住宅という命題は成立しない」をストレートに狙った戦略としては、#4と立場を一(いち)とする。

その一方で、この住宅は完全な特定の家族のための「戸建て住宅」であり、その機能も特定の人間のために設定され、意匠が決定されていく。それが徹底されるほど、いわゆる住宅作品としての感が強くなる。その点において#3と#4は対極にあり、住宅をめぐるライトウィングとレフトウィングを形成していかざるを得ない。

そして、#3の設計が進むにつれて、設計メモ1に記したように、施主の特異な要求から生まれた得体の知れない地下のボリュームが地上の構造、空間に影響を与え始めているのが現時点での状況である。

ところがである。私もまだ頭が整理できていないのは、このコンクリートの塊で作られた日本の住宅としては稀な巨大地下空間は、住宅が戸建て住宅の文脈に乗っているのか、都市の文脈に乗っているのか、などの二項対立的な垣根を破壊してしまうかもしれない、と直観したためである。

以上を要するに、#4は先に述べた日本特有の住宅事情の歴史の延長線上に、かつて住宅が作品として銘打たれた歴史も含めて相対化してしまうことだけしか住宅の今日的有り様はないのではないか、という考えを基盤に作られた仕掛けである。それに対して、#3は日本の都心近郊住宅地の角地に建つということだけでは、#4と同様のフィールドに建つのみであり、その個人的意匠性が強まるほどに#4に敵わない。この状況に対して、#3では上部構造を決定する地下巨大空間が現れたと考えてみたい。

これが突き詰められていければ、#3がいわゆる古典的な意匠性を獲得しつつも、#4を凌ぐ可能性があるのではないか。それが、「信じ始めている」の今のところの真意である。

2016/01/19 引き出しプロジェクト#3「街区境界線の家」⑨

「街区境界線の家」⑨

2016年01月19日 渡邊大志

個人住宅としては巨大な地下室の持つ物質量をどのようにして建築全体に反映させていけるかがこの建築の物としての要である。

これまで1-8で述べてきたように、街区境界の交差点、いわゆる角地に立つ意味などを俯瞰的視点から述べてもきたが、これはいわば頭の中の観念的思考でしかない。

建築が住宅である前に、質量を持った物質としてそこに在る、という物神性が実際に内部に入った人間の体験としては圧倒的な印象を決めるのはようやく身にしみてわかってくる年齢にはなった。

単純に言えば、地面から上部の空間構成はすでにこれまでの1-8の設計メモでその大枠は決定された。しかし、その地下の巨大な採削場のような空間の量塊感はそのような観念的思考の外にあるのは歴然としている。

そして、地上内部空間も、これまでの観念的思考だけで実際に出来上がれば、吹けば飛ぶような脆弱なインテリアになってしまうことは既に自覚してもいる。

だからこそ、この地下空間をなんとかして地上空間に反映させなければならない。すでに構造体には少しは反映させるアイデアを得ているから、あとは抽象的でない具体的な結節方法があれば良い。

その際に、材料、特に仕上げ材が果たす意味を軽んじてはならない。

材料は当然ながら、構法と密接に関わる。構法は物の考え方そのものであり、同時に、コストコントロールの要でもある。

其の意味で、早急にこの地下室の独自な施工方法を考える必要がある。

それにとってコストを抑えつつ、その特異な方法が上部の構造体および、末端の表現である仕上げ材の選択と施工方法へと繋がっていく道を明らかにするべきだろう。

2016/03/08 引き出しプロジェクト#3「街区境界線の家」⑩

「街区境界線の家」⑩

The shape of the design for a special room for a family follows three intersecting types movements – the movement in human scale and that of water and light. Carefully intertwined, all parts of the small house overlap and form a continuos movement throughout space.

Martin Pohl,

March 8, 2016.

2016/03/30 引き出しプロジェクト#3「街区境界線の家」⑪

街区境界線の家・内部

早稲田大学創造理工学部建築学科 Waseda University School of Creative Science and Engineering Architecture

Copyright (C) 2014 Watanabe Taishi Laboratory, Department of Architecture, Waseda University. All Rights Reserved.